兄から登山の誘いがあり、一緒に金時山に登ってきました。

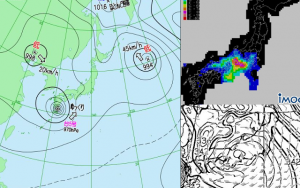

金時山は雪山でした。天候良く、風も穏やかであまりなく、山頂から綺麗な富士山をゆっくりと眺めることができました。

私も今までに様々な場所から富士山を見てきましたが、富士山の裾野まで綺麗に見える場所は、ここが初めてです。

(富士山は標高が高いため、中腹から上は、富士山の近郊・遠方からでも見えるんですけどね)

金時山の山頂から見えた富士山に、ただただ見とれた感じでした。

積雪期の富士山を登ることができなくても、雪化粧した富士山を眺めることはそれほど難しくありません。

夏は朝日と共に地上の温度が上昇し、水蒸気も空に昇るため、なかなか綺麗に富士山が見えるのは、条件の揃ったごく限られた天候の時だけですが、冬期は水蒸気の上昇があまりなく、遠方まで見渡せ、青空もより鮮明になります。

金時山の山頂は、土曜日だからか、有料トイレが空いていて、山小屋も一つ営業していて、何かと助かりました。

少し登って、綺麗な富士山を眺めたい・・・そんな方はぜひ金時山に登ってみてください。

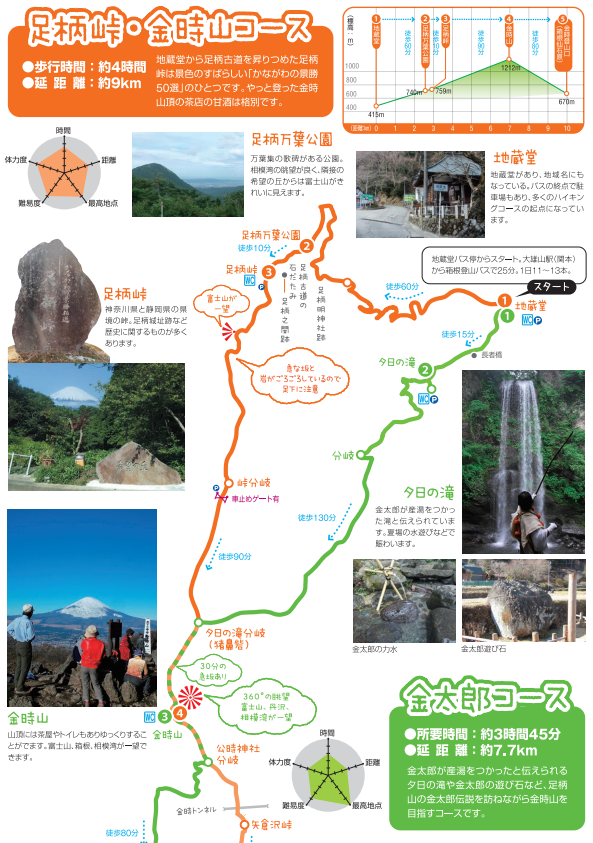

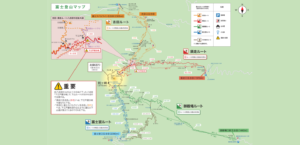

登山ルート

金時山の山頂に至るルートは、大きくは箱根方面(南側)と足柄方面(北側)の2つあります。

足柄方面(北側)

(出典:【南足柄市】足柄峠・金時山コース,金太郎コース )

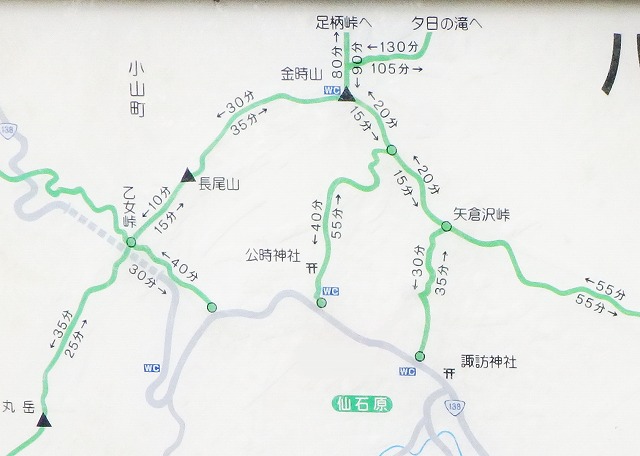

箱根方面(南側)

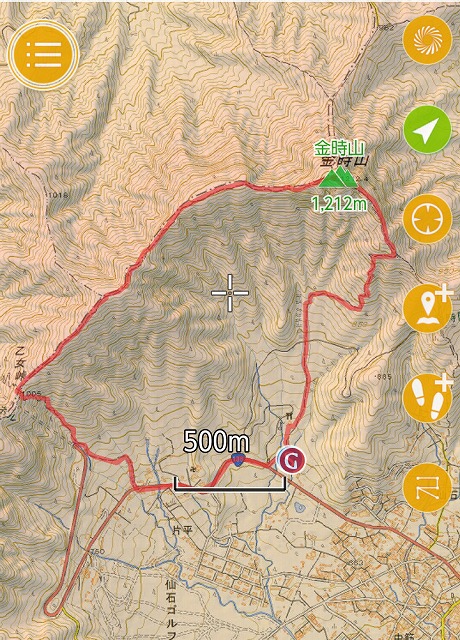

今回、私が歩いたのは、箱根側からのルートです。

公時神社(きんときじんじゃ)-公時神社分岐-金時山山頂-長尾山-乙女峠-乙女口-公時神社

をグルーっと反時計周りに歩いてきました。

駐車場

138号線から少し北側に入った、公時神社の隣に、無料駐車場があります。

トイレ(写真の真ん中の小屋)も併設されてます。

満車の場合、この無料駐車場の東側にある金時ゴルフ練習場にも駐車可能です(ここは有料)。

冬期とはいえ、土曜日なので、駐車場は満車でした。

登山装備

登山装備は、無積雪期の日帰り登山装備に、アイゼン、スパッツ(ゲイター)を追加したような装備です。

トレース(足跡)がしっかりあり、登山道が圧雪され歩きやすかったため、今回はアイゼンを使用しませんでしたが、積雪期にここを歩くなら、最低限軽アイゼンを携行するのが基本です。

場所によっては雪深い場所あり、靴内部への雪の侵入を防ぐスパッツ(ゲイター)も装着するのがおすすめです。

積雪期は、積雪量やルート状況(氷で滑りやすいなど)によって、難易度が劇的に変化するため、登山初心者の方は、状況判断できる雪山の登山経験のある中上級者と同行するのが安全です。

また、アイゼン装着すると歩行方法が変わる(歩行時にアイゼンの爪が反対側の足に引っかからないよう、両足をある程度開いて歩く)ため、アイゼン歩行経験の無い方は、経験者から指導してもらってから登りましょう。(スピードの出やすい下山時に足を引っ掛けると転倒・怪我・遭難に繋がる可能性があるため)

ブログ記事

以下、時系列のブログ記事です。

早朝に関東を出発し、東名高速に乗って、公時神社の横の無料駐車場に到着。

予想以上に車あり、驚きました。

我々は何とか空きあり、無事とめることができました。

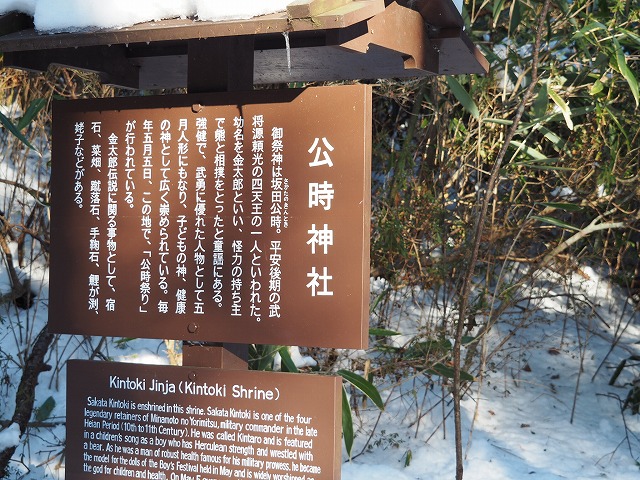

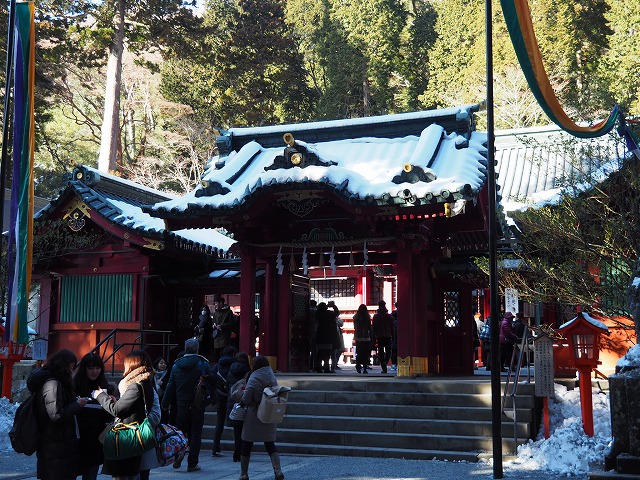

公時神社

公時神社を参拝します。

公時神社の御祭神は坂田公時(幼名が金太郎)です。

神社の境内には、まさかりありました。

公時神社で参拝し、その東側から登山道へ入りました。

登山者が多いのか、かなり圧雪されていて、歩きやすい。

金時宿り石

少し登ってまもなく、金時宿り石が見えてきました。

大きな岩が2つに割れています。

ここから更に登っていきます。

今回、私は一眼レフ、兄がミラーレスのカメラで撮影しました。

お互い、カメラ初心者ですが、カメラの性能が良いので、綺麗な写真をたくさん撮影することができました。

木漏れ日が心地よい。

太陽は眩しくて直視できませんが、木漏れ日ならある程度見ることができます。

樹林の隙間から見える山頂。

途中、視界が広がる場所があり、箱根山が見渡せます。

大涌谷の噴煙も確認できました。

公時神社分岐から登ること約40分。

山頂が見えてきました。

そして、山頂から、大きく広がる青空と、富士山が目一杯広がっていました。

金時山の山頂

ここぞとばかり、記念撮影。

金太郎茶屋さんが営業しており、兄が山バッジを購入。

裾野まで綺麗に見える富士山を眺めることができるのは、この天候&金時山のお陰です☆

絶好の撮影日和で、兄も何度もカシャ、カシャ。

ズームすると、山頂の様子が確認できます。左側が雪薄く、わずかに登山ルートが見えます。

山頂に、なぜか数匹の猫がいました。

箱根山方面を見ると、大涌谷の噴煙が確認できます。

山頂のトイレ

冬期でも、山頂のトイレ(有料)が空いていて、とても助かりました。

この日、なぜだかお腹の調子が悪くて、何度もお世話にお世話になりました。

長尾山方面へ下山

公時神社分岐から矢倉沢峠を通って下山する予定でいましたが、そのルートは私が一度通ったことあるので、今回はまだ歩いたことのない長尾山方面から下山することになりました。

このルートは、それほど登山者が多く無いようで、トレースはあるものの、それほど踏み固められておらず、雪深い場所もありました。

スパッツ(ゲイター)を装着していたお陰で、靴の中に雪は侵入してきませんでした。

長尾山頂に到着。

少し開けた広場のような場所でした。

登山中、兄から「このカメラストラップいいよ!」と紹介してもらいました。

たしかに、私のペンタックス購入時に付属していたストラップは、嵩張り、取り外しできず、何かと不便で気になっていました。

この製品は、その気になる点、もっとこうだったらいいな、という点をすべて盛り込まれていて、「みんな色々考えてるんだなー」と感動しました。

乙女峠

乙女峠に到着。

ここもなかなか展望が良いです。

(金時山の山頂の方が標高高い分、裾野まで広く見渡せた感じがしました)

カメラ設置用の台があり、そこにカメラ置いてタイマー撮影してみました。

富士山とかぶってしまっています。。。

午後になり、富士山に少し雲が上がってきていました。

乙女峠から乙女口方面へ下山します。

ここはひたすら樹林帯の下りです。

黙々と下山。

乙女口

ここが乙女口で、道路138号線と合流する地点です。

そして、ここから公時神社の駐車場まで、道路脇を歩いていきます。

緩やかな下り道ですが、路側帯に積雪あり歩きにくい。

どうしても、道路の少し内側に入ってしまいますが、下り道で車がスピード出てますので、気にしながらの歩行になります。

公時神社の駐車場に戻る

公時神社の駐車場に到着しました。

気温が上がり、駐車場の雪もかなり緩んでシャバシャバでした。

その後

箱根神社

せっかくなので、帰り道に箱根神社を参拝しました。

公時神社から40分くらいで付きます。

さすが箱根です。多くの参拝者で賑わっていました。

最後に

何より天候に恵まれ、美しく壮大な富士山を眺め、撮影することができました。

また、兄もいろいろ写真撮影してくれて(いつも私が撮影する側なので写らない事が多い)、記念になる写真、今後このサイトを運営するのに使えそうな写真素材が多数集まりました(ありがとうございます☆)

天候・積雪次第ですが、金時山は登山時間が4時間程度で、ある程度登山装備を持ち、経験のある方であれば無理なく登れる山です。

下山後も、周囲に多数の温泉施設あります。

ぜひ、機会があれば登ってみてください☆

参考リンク

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

天気

アクセス

コメント