「富士山お鉢巡り」解説!山頂火口をぐるっと一周

まとめ

- お鉢巡りには約90分~120分程度(休憩含まず)の時間がかかります

- 山頂の見どころは多数あり、ゆっくり見て回ると3時間ほどかかりました

- 日帰り登山で山頂お鉢巡りは、時間的・体力的にかなり厳しく、1泊登山者向けです

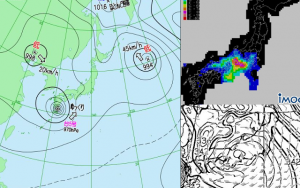

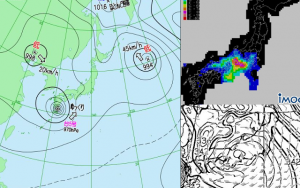

- 山頂だけに富士山で最も天候の影響が強くなるため、天候判断が非常に重要です

目次

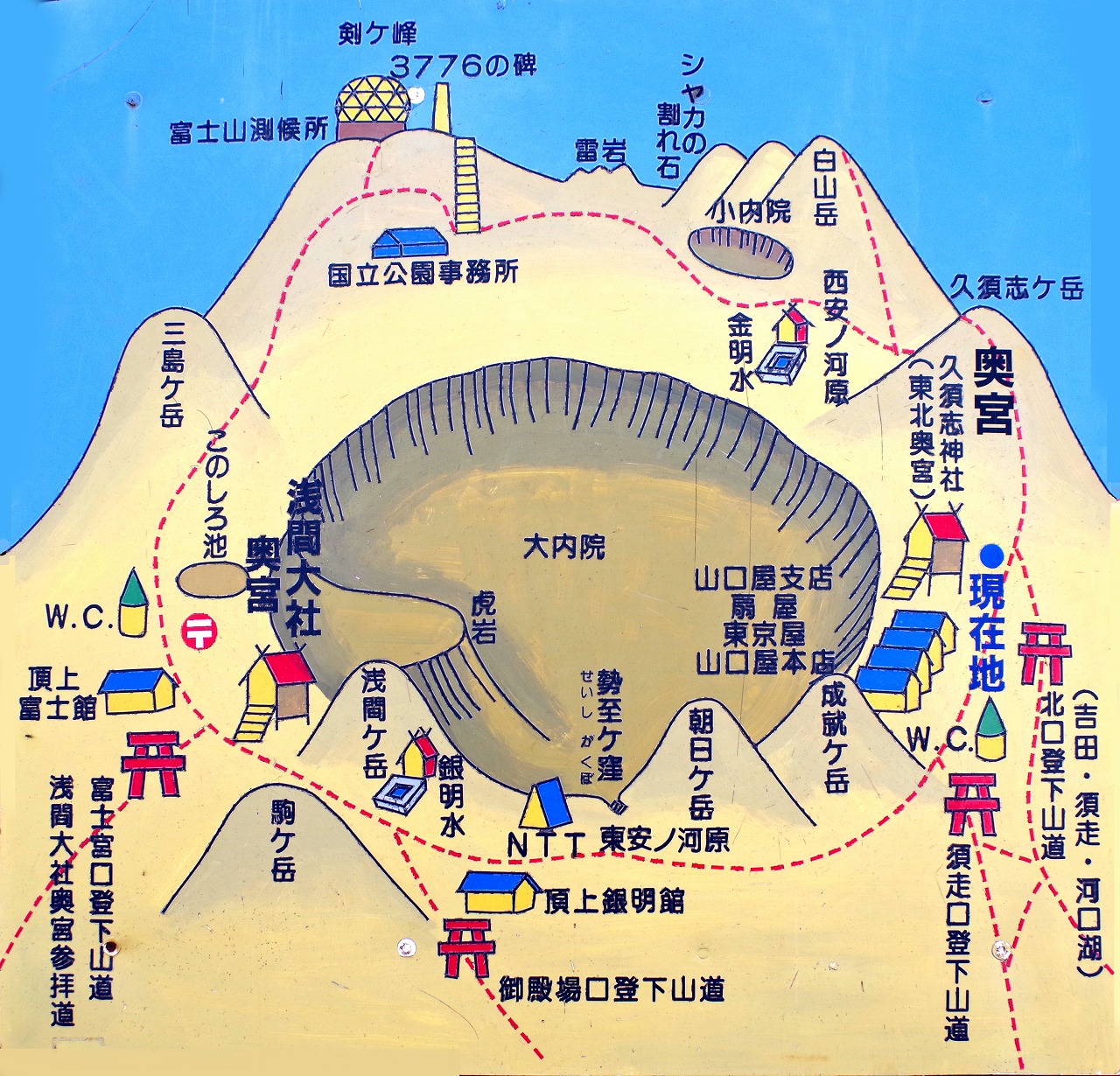

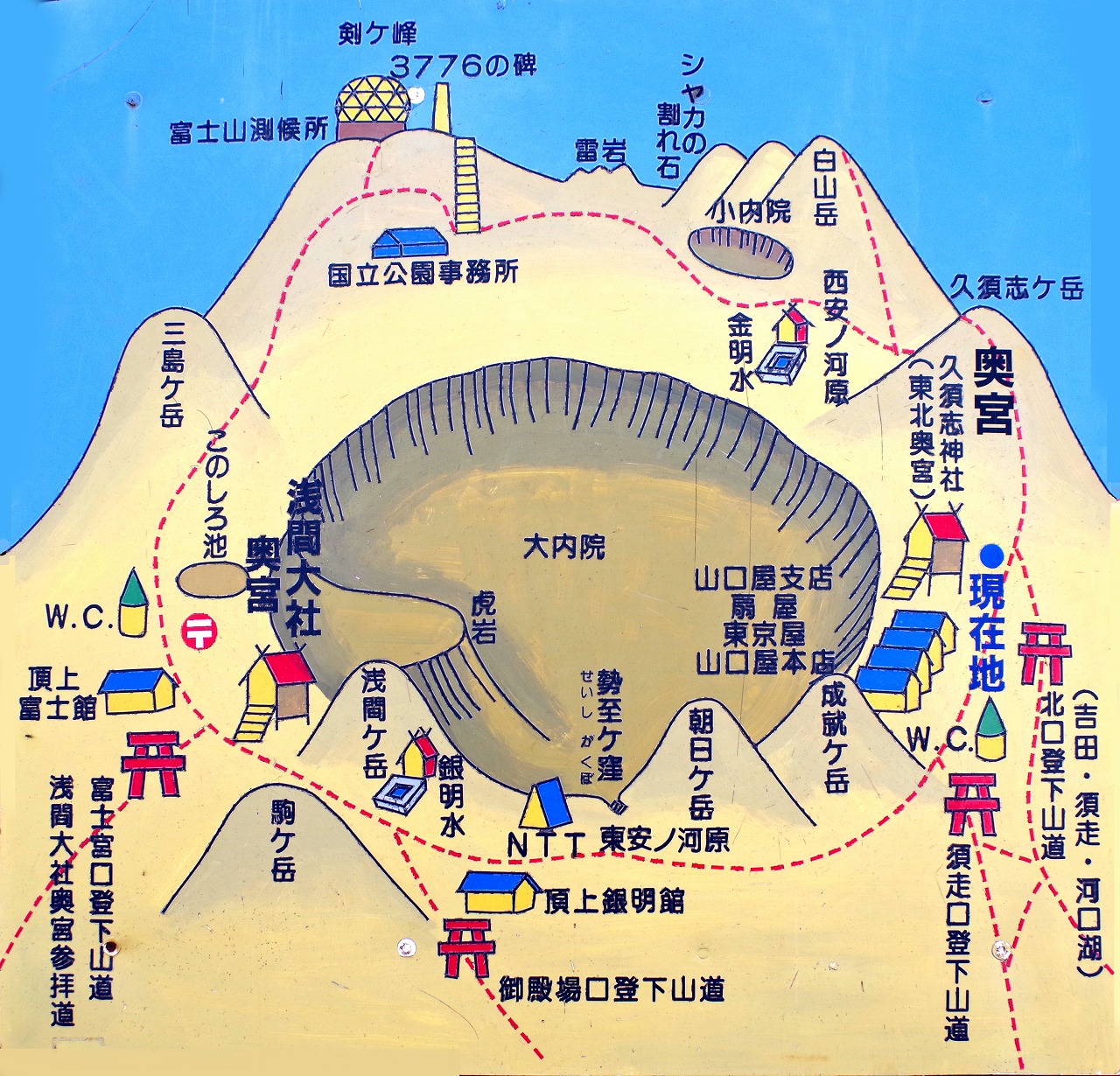

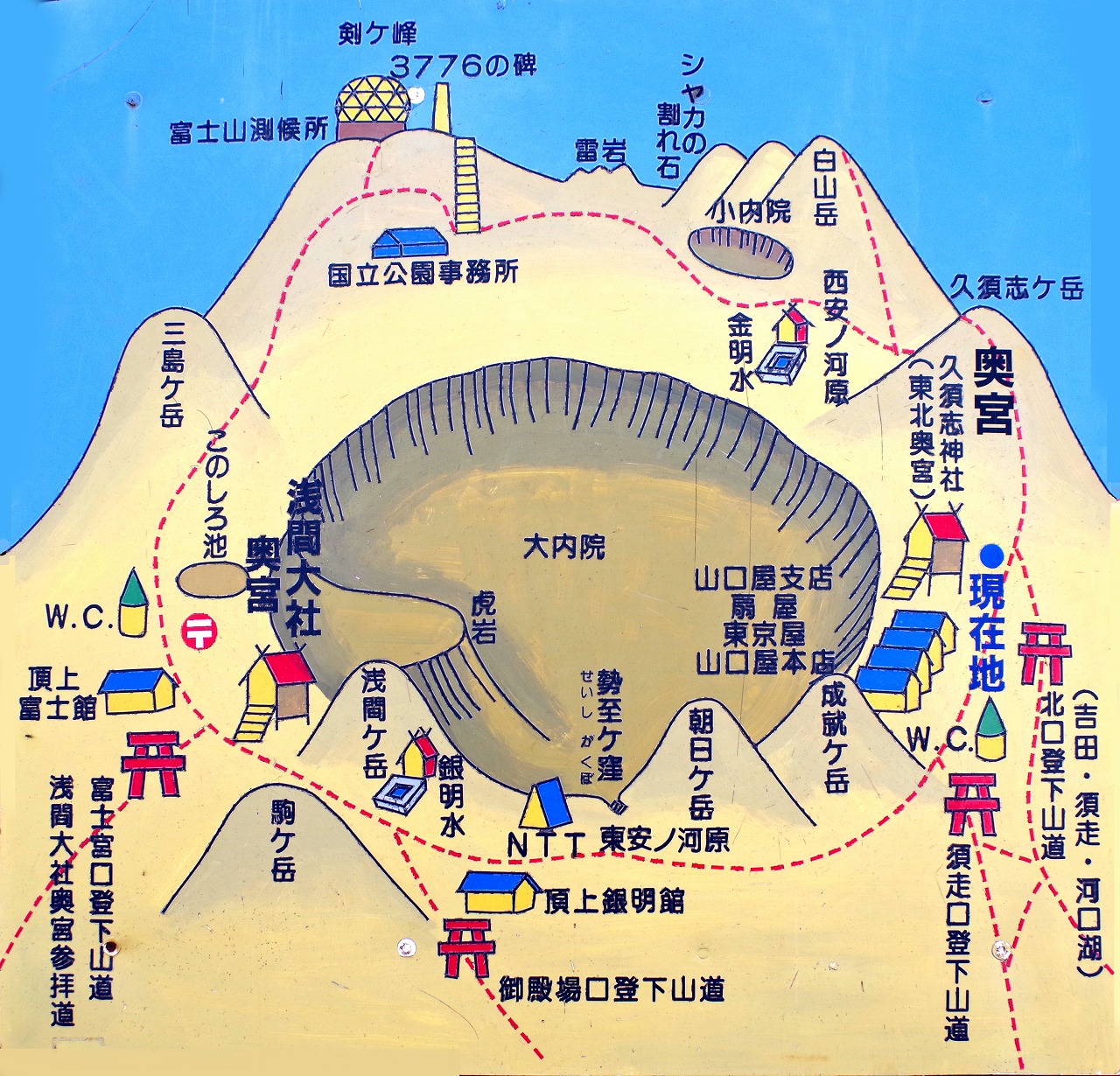

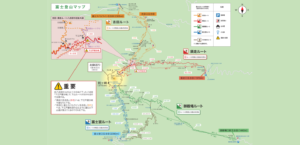

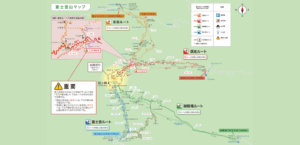

富士山頂 概略図

富士山 山頂の鳥瞰図(久須志神社前の標識より)

富士山頂 お鉢巡り

- 開通:2024/07/10(水)~ 09/10(火) ※積雪状況により開通日が遅れる場合もあります。

- 一周の距離(外周):2.4km

- 所要時間(休憩含まず):約1時間30分

- 山小屋数:5

- 神社数:2

”お鉢巡り”は富士山の火口をぐるっと一周するルート。一周するのに約90分かかります。

富士山頂「お鉢巡り」登山地図

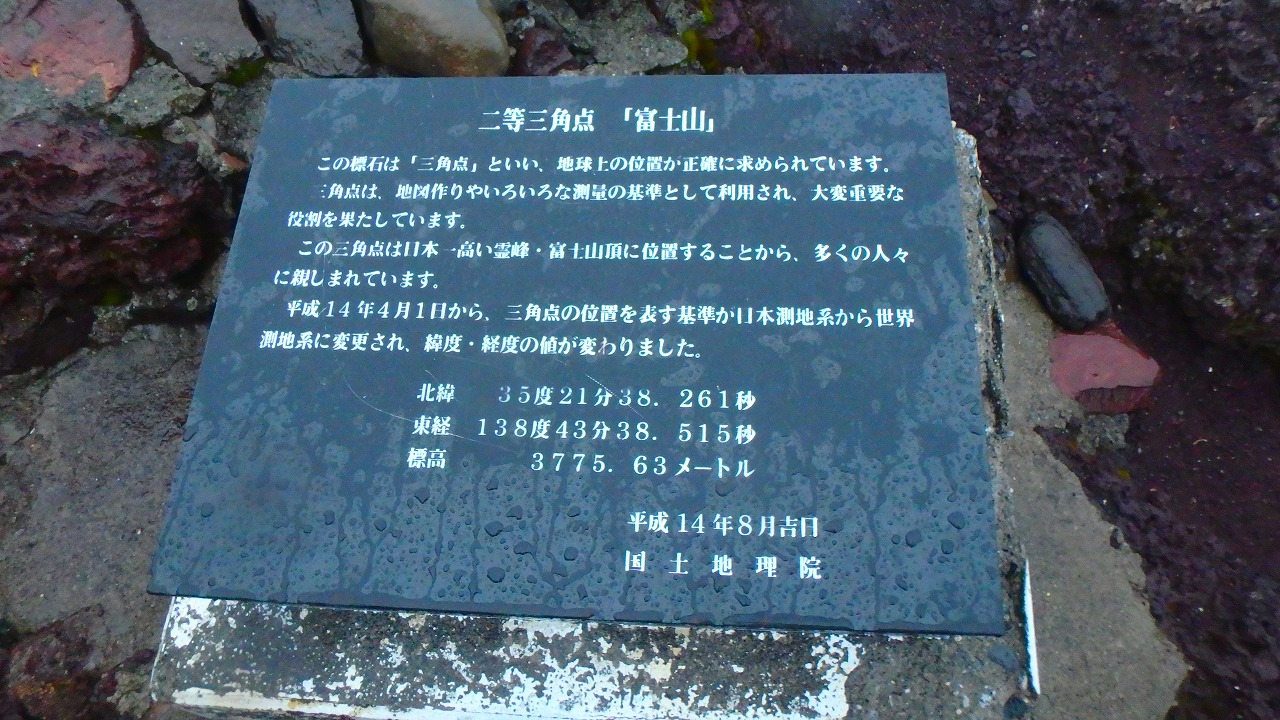

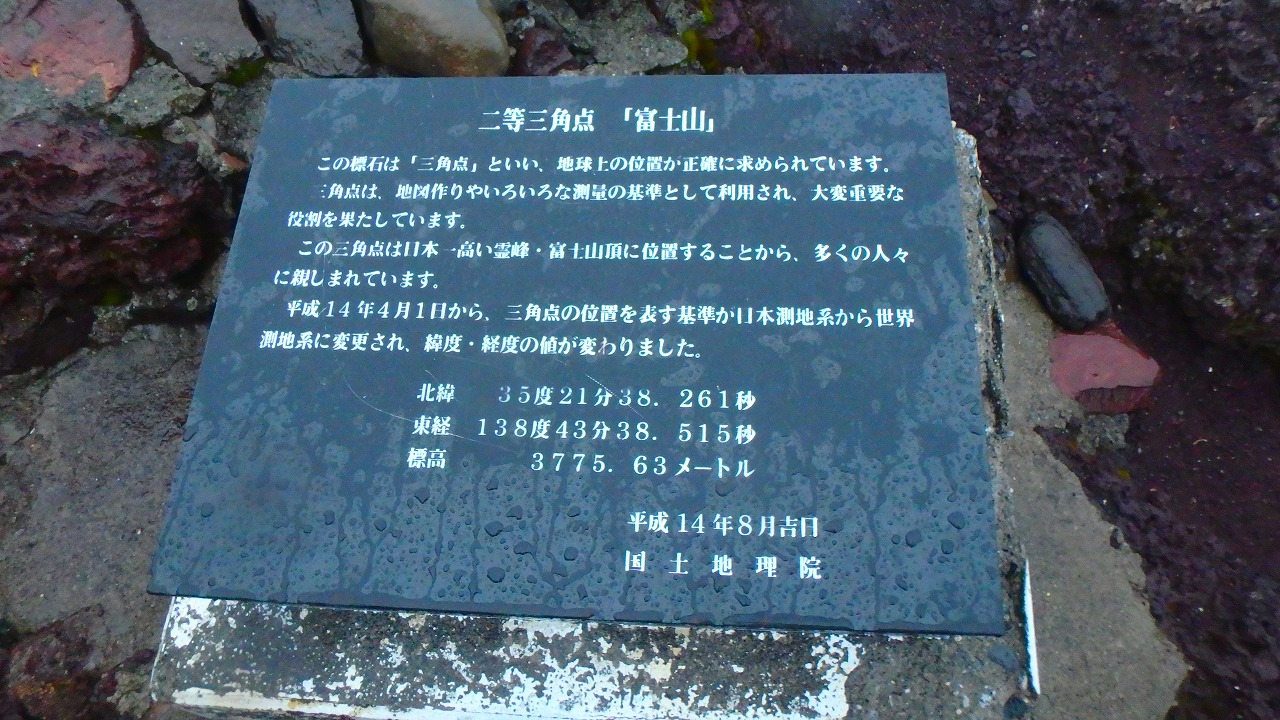

剣ヶ峰に設置された案内板の写真

POINT富士山の登った登山者の多くが最も標高の高い(日本一)の地点である剣ヶ峰(標高3,775.63m)を目指しますが、どの登山ルートを登るかで、剣ヶ峰までの距離・時間が変わってきます。剣ヶ峰に最も近い登山ルートは富士宮ルート、次に少し離れて御殿場ルートです。登山者が最も多い吉田ルートは富士山の火口を挟んだほぼ反対側にあるため、吉田ルートから剣ヶ峰へ行く≒お鉢巡りする、となります。

剣ヶ峰に行ければいい、という方は最も近い富士宮ルートがおすすめです。富士宮ルート頂上と剣ヶ峰の往復35分程度です。

特徴

POINT富士山の山頂は火口を中心としてお鉢のような中心が凹んでいる形状をしています。その周囲をぐるっと一周することをお鉢巡り(おはちめぐり)といいます。お鉢巡りには約1時間30分~2時間程度の時間(休憩含まず)がかかります。

富士講登山では、山頂の神社に参拝した後、時計回りにまわったそうです。

実際は1時間30分以上かかる?

- 日本最高地点の剣ヶ峰(3776m)の石碑での記念撮影(待ち行列できることも)

- 「久須志神社(くすしじんじゃ)」や「浅間大社奥宮(せんげんたいしゃおくみや)」や「山頂郵便局(はがき送れます。限定品多数。)」での参拝や買い物。

- 登頂者でにぎわっている山小屋での食事やベンチでの休憩

見どころが多数あり、実際はより多くの時間がかります。タイムスケジュールには余裕をもって行動することが大切です。

日帰り登山でお鉢めぐりは体力的&時間的に厳しい山頂まで登るだけでも精一杯だったという方も多いです。特に日帰り登山者は、これから数時間に及ぶ下山が待っているので、自分自身の体力との相談、仲間の体力とも相談しながらお鉢巡りするか否か慎重に決めましょう。経験上、どのルートの五合目から登っても、日帰りで登り+山頂お鉢巡り+下山をこなすのは体力的にも時間的にも厳しいです。そのため、私の場合はお鉢巡りしたい場合は、1泊2日山小屋宿泊にしています。1泊日程であれば、体力的のも時間的にもかなり余裕を持ってお鉢巡りできます。

注意点富士山は午後になると雨が降る確立が高いです。午後になると気温上昇により下界の水分が上昇し、雲が発達するためです。また、富士山頂は風が強くなりやすく、天候が荒れるとお鉢巡りどころではない猛烈な状況になります。遅い時間の下山は、疲労が蓄積されるだけでなく天候悪化のリスクも増えることを十分に踏まえる必要があります。

各地点の情報、個人的感想

2022年7月に富士宮ルートを登りお鉢巡りしてきましたので、その時撮影した写真や情報を中心に時計回りで解説します。

【富士宮ルート】頂上(頂上鳥居/標高3,712m)

頂上富士館

頂上富士館

浅間大社奥宮

山小屋の頂上富士館の隣には、

富士山頂上 浅間大社奥宮(せんげんたいしゃ おくみや)

例祭:8月15日 表口(富士宮口)から上りつめたところの山頂に鎮座します。御祭神は浅間大神(木花之佐久夜毘売命)を主祭神とし、相殿神として父神大山祇神、背の君瓊々杵尊をお祀りします。 7・8月の開山期には、神職が奉仕し、国家安泰、氏子・崇敬者・登拝者の安全を祈念するほか、家内安全等の諸祈願、結婚式の奉仕、お札・お守りの授与、金剛杖・行衣等の御朱印の授与も行っています。[出典:富士山本宮浅間大社]

富士山頂郵便局

浅間大社奥宮の横には、郵便局もあります。公衆トイレ(富士宮ルート頂上側)

三島岳麓石仏群

廃仏毀釈(廢佛毀釋、排仏棄釈、はいぶつきしゃく)とは、仏教寺院・仏像・経巻(経文の巻物)を破毀(破棄)し、仏教(宗教)を廃する現象のこと。「廃仏」は仏(宗教の対象)を廃(破壊)し、「毀釈」は、釈迦(仏教の開祖)の教えを壊(毀)すという意味。[出典:wikipedia]

山頂部には、明治初めの廃仏毀釈後に破壊された仏像が多数残されている。 (写真解説) 三島岳の麓、かつて経塚が発見された付近に、10体の石像が安置されている。いずれも頭部が欠損している。[出典:富士宮市]

富士山頂部には「八葉」と呼ばれる8つの峰があります。古来、仏教でいう八葉蓮華(はちようれんげ:仏が坐(すわ)る八枚の弁をもつ蓮華座)にたとえられていたことに由来するもので、この八葉はこれまで様々な呼び名で呼ばれており、資料ごとでその名称が異なっています。明治時代の神仏分離令の影響を受け、富士山においても廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)運動が起こり、富士山中の仏教系地名が神道系の名称に変えられました。 現在「お鉢巡り」と呼んでいる火口の周りを一周することも、この八葉の峰をめぐる「お八めぐり」が転化したものと考えられます。[出典:wikipedia]尚、山頂の石仏群として、世界遺産富士山の構成資産となっているようです。[出典:富士宮市]

鰶池(このしろ池)

POINT富士山頂の地図を見ると、浅間大社奥宮・富士山頂郵便局の西側(上の地図では上方)に鰶池(このしろ池)と記載があります。”池”と聞くとある程度の水深や水量のある池を想像する方が多いと思いますが、富士山頂のこのしろ池はちょっと違います。

2019/07/27撮影

「えっ?水たまりじゃない?」との声が聞こえてきそうが、実はこれが このしろ池 です。

その昔、富士登山のガイドさんからこの話を聞いた時、この水たまりに名前が付いていることに驚きました。

7月上旬、富士山山頂・三島岳の麓あたりでは雪解けの時期に、「このしろ池」が出現します。「このしろ」とは、鮗・鱇・鰶などの字で表される魚のことで、「この池にこのしろが棲んでいる」という伝説から、そう呼ばれるようになったそうです。[出典:環境省]このしろ池は時期によっては乾いて水がない状況のこともあります。また、以前9月に登ったときは、氷が張っていました。

2016/09/01撮影

———————— 今日は頂上富士館で一泊します。 翌日早朝、頂上富士館で宿泊し、翌朝4時過ぎに出発。

剣ヶ峰(日本最高地点/標高3,775.63m)

天気が良ければ火口も見渡せます(2018/07/18撮影)

天気・時間帯によっては記念撮影待ち行列(2016/09/01撮影)

雨降る中、そのまま山頂をぐるーっと時計回りに一周お鉢巡りします。

雷岩・万年雪 付近

金明水(きんめいすい)

富士山頂にある出水口。山頂北、山梨県吉田口登山道の近くにあるのが金明水、同南、静岡県の富士宮登山道・御殿場登山道近くにあるのが銀明水で祠(ほこら)を置いて祭っている。 富士宮市教委によると、雪解け水が溶岩の間からしみ出ているもので、相当古くからあった。山頂に出る貴重な水ということで信仰の対象にもなり祠が祭られていると見ている。 富士山成立に関する伝説の一つ「日本一の山と湖」にある話は次の通り。 「昔、神様たちが集まって国造りの相談をし、まず日本一高い山と日本一大きな湖を造ることになった。そこで、日本一高い山を造るところを駿河国と決め、その土を近江国から運ぶことになった。山は一夜のうちに造ることになり、力持ちの神様が夕方から近江国の土を大きなもっこに入れて運んだ。明け方近くになって、あと一もっこで山が出来上がると、最後の一杯を担ぎ上げたとき、一番鶏が鳴いてしまった。神様はがっかりして土をこぼした。そのために富士山の頂上は平らになってしまった。土を取った跡には日本一大きな琵琶湖ができた。そして最後にこぼした一もっこの土でできたのが、琵琶湖近くの近江富士(三上山)だという。神様はかなわなかった一もっこの望みを果たすため、琵琶湖の水を富士山に送った。金明水、銀明水といわれる水が出るのは、琵琶湖からの通い水だという」 ※金明水、銀明水の表記において、「明」は「名」または「銘」と表記するものもある。[出典:富士山NET]

ボトルに入った金明水・銀明水は富士山山頂の神社で頂くことができます。

久須志岳 付近

【吉田ルート】頂上(頂上鳥居/標高3,715m)

久須志神社

富士山頂上 久須志神社(くすしじんじゃ)

例祭日:8月15日 須走口、吉田口、河口湖口の登山道の頂上に鎮座します。この神社は奥宮の末社で、大名牟遅命、少彦名命をお祀りします。[出典:富士山本宮浅間大社]

山口屋・扇屋・東京屋

登山者の多い吉田ルートの頂上付近には山小屋が複数並んでいます。

山小屋前の休憩スペースが広いです!ただ、広くても登山者が多いと座る場所が無いほど満席に。

頂上 扇屋

扇屋は売店(富士登山グッズ等)と食堂があります。宿泊はできません。

山口屋

山口屋は、売店・食堂の他に宿泊も可能です。

ラーメンがイチオシ!

経験談「山口屋のラーメンは美味しい」と噂を聞き、食べてみました。醤油ラーメンと味噌ラーメンがありますが、味噌ラーメンがおすすめ、とのことだったので食べてみました。野菜ものってて、ちゃんとしたラーメンが富士山頂で食べられるのに感動しました☆ 味はさっぱりで、登山で疲れた体で食べるにはちょうど良かったです。麺はインスタント麺と生麺の中間みたいな独特の麺でしたが、とても美味しく頂きました☆

公衆トイレ(吉田ルート頂上側) 使用料300円

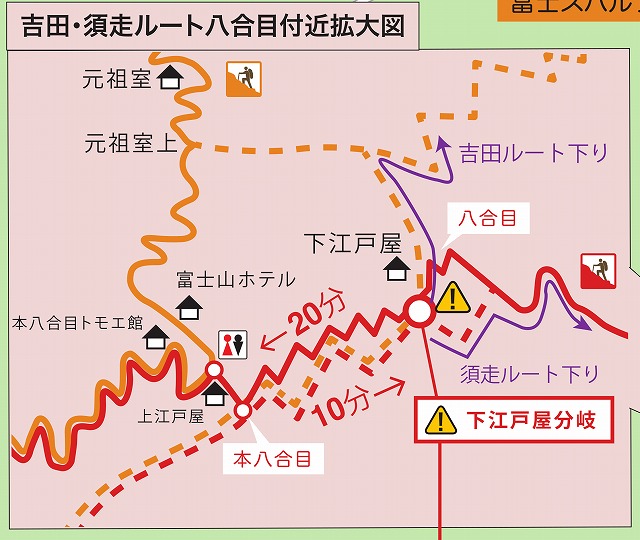

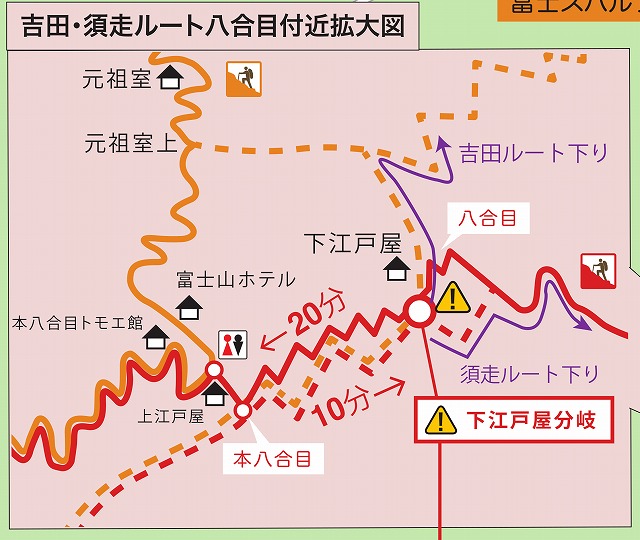

吉田ルート・須走ルート 下山道

成就岳・伊豆岳・朝日岳 付近

注意点上の写真部分は、富士山山頂の風の通り道になっています。無風時は問題なく通れますが、少し風が強くなると寄せ集められた風が通るため、猛烈な強風となることが多々あります。登山初心者の方だとかなりビビってしまうのと、強風を超えた超強風になると風に小石も混ざり危険です。

【御殿場ルート】頂上(頂上鳥居/標高3,713m)

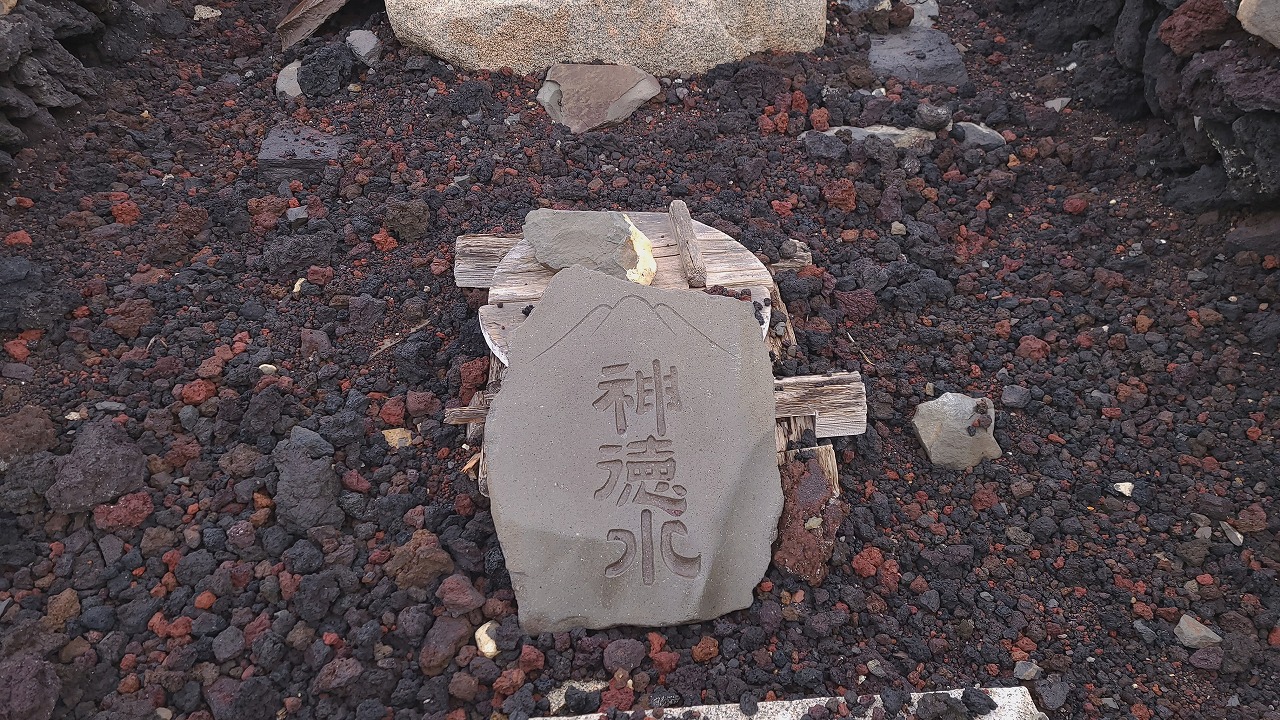

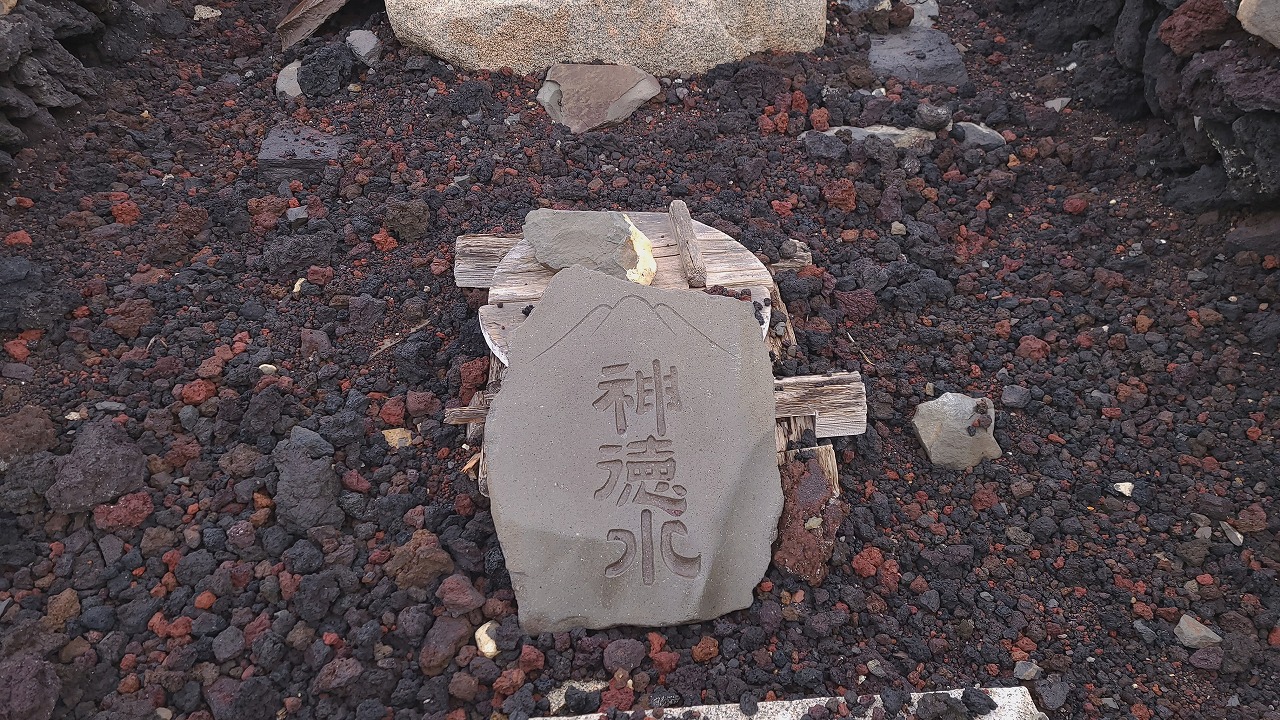

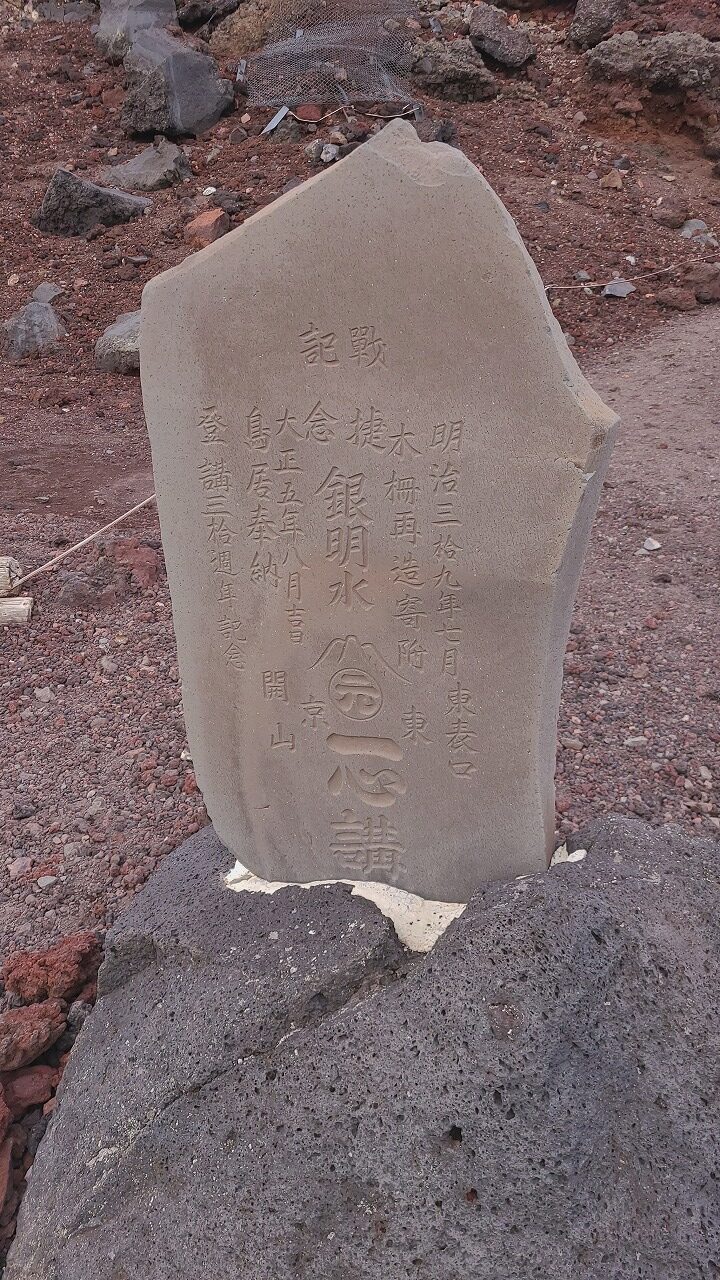

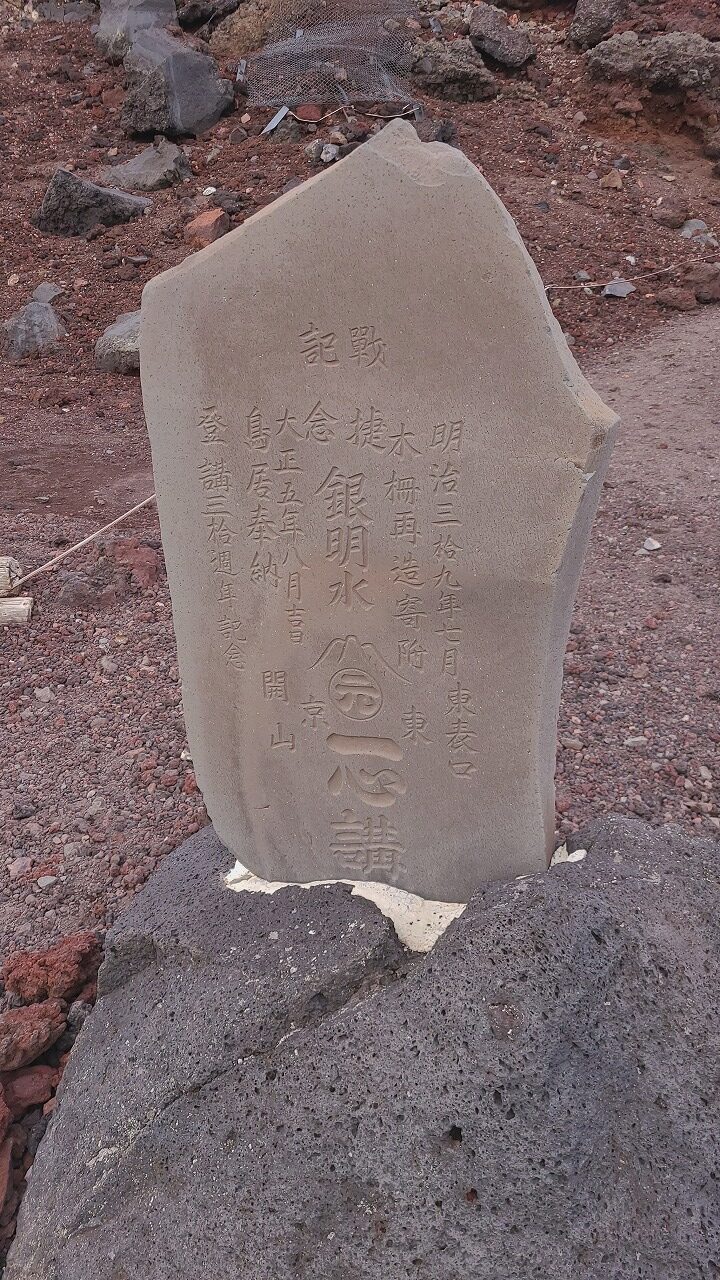

銀明水(ぎんめいすい)

富士山頂にある出水口。山頂北、山梨県吉田口登山道の近くにあるのが金明水、同南、静岡県の富士宮登山道・御殿場登山道近くにあるのが銀明水で祠(ほこら)を置いて祭っている。 富士宮市教委によると、雪解け水が溶岩の間からしみ出ているもので、相当古くからあった。山頂に出る貴重な水ということで信仰の対象にもなり祠が祭られていると見ている。 富士山成立に関する伝説の一つ「日本一の山と湖」にある話は次の通り。 「昔、神様たちが集まって国造りの相談をし、まず日本一高い山と日本一大きな湖を造ることになった。そこで、日本一高い山を造るところを駿河国と決め、その土を近江国から運ぶことになった。山は一夜のうちに造ることになり、力持ちの神様が夕方から近江国の土を大きなもっこに入れて運んだ。明け方近くになって、あと一もっこで山が出来上がると、最後の一杯を担ぎ上げたとき、一番鶏が鳴いてしまった。神様はがっかりして土をこぼした。そのために富士山の頂上は平らになってしまった。土を取った跡には日本一大きな琵琶湖ができた。そして最後にこぼした一もっこの土でできたのが、琵琶湖近くの近江富士(三上山)だという。神様はかなわなかった一もっこの望みを果たすため、琵琶湖の水を富士山に送った。金明水、銀明水といわれる水が出るのは、琵琶湖からの通い水だという」 ※金明水、銀明水の表記において、「明」は「名」または「銘」と表記するものもある。[出典:富士山NET]

ここから少し進めば、富士宮ルートの頂上。ぐるっと一周したことになります。

私のお鉢巡りの登山記録

まとめ

まとめ

- お鉢巡りには約90分~120分程度(休憩含まず)の時間がかかります

- 山頂の見どころは多数あり、ゆっくり見て回ると3時間ほどかかりました

- 日帰り登山で山頂お鉢巡りは、時間的・体力的にかなり厳しく、1泊登山者向けです

- 山頂だけに富士山で最も天候の影響が強くなるため、天候判断が非常に重要です

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

あわせて読みたい

【2025年度】何から始める?[時系列で見る]富士登山の計画手順と全体の流れ

富士登山の基本工程を初心者向けに解説します。事前の装備・体力準備から5合目出発、山小屋泊・高山病対策を経て山頂で御来光を拝み、下山バスで下山する流れを紹介。安...

装備・持ち物

あわせて読みたい

【2025年度】富士登山の服装・装備・持ち物の準備リスト一覧

富士山の登山時に適切な服装・装備・持ち物などをリスト形式で解説。必需品・便利グッズ・服装をわかりやすく紹介しています。 特記事項 2025年富士登山は「装備要求」...

あわせて読みたい

【厳選】コストパフォーマンスに優れ、高評価の富士登山の装備一覧

このページでは、安価で、富士登山で十分に快適に使える性能を持ちながら、使用者の評価の高い製品を厳選して紹介しています。 あくまで富士登山基準 新しく何かを始め...

登山装備レンタル

あわせて読みたい

【2025年度】富士山-登山道具・装備レンタルの総合案内(レンタル事情・特徴・価格)

近年、登山用品のレンタルサービスが充実・普及し、登山用品を購入せず、レンタルで済ませる富士登山者が増えています。 2025年度レンタル情報を調査 富士登山のレンタ...

あわせて読みたい

富士登山装備(レインウェア・登山靴)のレンタル体験記-[やまどうぐレンタル屋]編

富士登山装備レンタルの特徴や料金、利用方法を初心者向けに解説。手ぶら登山にも便利なサービスです。 昨今、登山用品を買わずに、レンタルされる方々が多数おられます...

登山ルート

あわせて読みたい

【2025年度】富士登山の主要4ルート 比較&人気ランキング! ~麓からの古道ルート~

富士山の吉田・須走・御殿場・富士宮の登山ルートの概略図、特徴の比較(登山口(五合目)標高、歩行距離、所要時間・コースタイム、山小屋数)、近年の登山者数につい...

あわせて読みたい

【2025年-無料版】富士登山ルート地図・マップ[簡易/詳細]の総まとめ[英語対応]

富士登山の前にルート確認はとても重要です。富士山の登山地図といっても、様々な公的機関・会社が作成した地図が存在します。 複数の地図の閲覧を推奨 複数の地図の閲...

高山病

あわせて読みたい

【2025年版】富士登山の高山病の症状・予防と対策・体験談

富士登山で注意すべき高山病の原因・症状・予防法を初心者向けに解説。発症リスクを減らす対策も紹介しています。 富士登山での高山病の発症率は非常に高く、多くの登山...

天気

あわせて読みたい

【2025年版】富士登山者向け天気予報(雷・強風・雨)確認手順

富士山の天気予報の見方と天候の特徴を初心者向けに解説。登山前のチェックポイントや注意点も掲載しています。 天気予報を確認する前に 吉田ルートの入山条件が厳格化 ...

アクセス

あわせて読みたい

富士山の夏期マイカー規制 【2025年(令和7年)度】

富士山の五合目に繋がる山岳道路(富士スバルライン・ふじあざみライン・富士山スカイライン)のマイカー規制情報、乗換駐車場の案内、通行料金、五合目 駐車場の料金と...