富士登山でカメラを持参する際は軽量性と防水性がカギです。落下防止や収納方法、おすすめのコンパクトカメラも解説します。

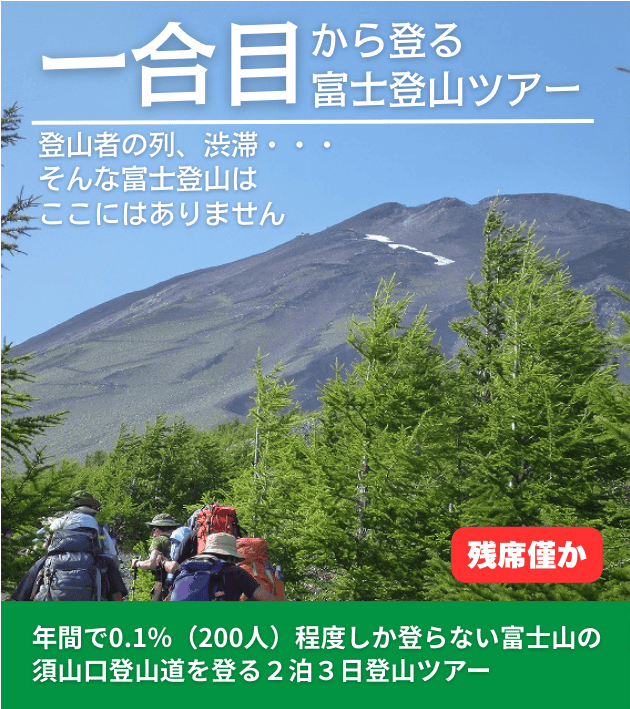

ご来光、登山風景、自然の景色、登頂の記念写真などを写真に収めたい、SNSでシェアしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

管理人

管理人

雨天中止派or全天候派

野外撮影用のカメラ選びで大きな分岐点となるのは、晴れや曇のときだけ撮影する雨天中止派なのか、雨でも撮影する全天候派か、ではないかと思います。

そのため、写真撮影好きの方の中には

- 好天時の撮影だけする素敵な写真を撮りたいタイプの方

- 雨でも雪でも関係なく撮影する記録型タイプ

がいるように感じます。

”防水”が山で使うカメラの第一条件

その経験に学んで、次は防水デジカメを購入しました。この選択は私の使い方には適切でした。「少し降ってるからカメラにカバー付けよう」とか、「ちょっと濡れちゃったけど大丈夫かな」など気にしなくてもよいのです。晴れでも雨でも霧でも”撮ろう”と思ったら、サッと取り出して撮影できてストレスフリーになりました。

登山での写真撮影機器を考える

スマートフォン

スマホの防水対策には、防水ハードケースとドライバッグの2通りあります。水没も考慮するならドライバッグ系が強いですが、登山の雨対策程度であればハードケース系の方が使いやすそうです。スマホ用ドライバッグを1つ持っていますが、安心感はあるものの出し入れが面倒です。

デジカメ

OLYMPUS STYLUS TG-860 Tough

起動が早く、グローブしても操作可能で、天候によらず確実に動作するため重宝しています。超広角レンズで広範囲撮影でき、ズームも十分、接写もできます。防水性能が水深15mまで耐えられる構造で、電池とSDカードの差し込み口の防水対策がかなりしっかりしていてます。もちろん、登山など野外の雨程度では全く問題ありません。その後このモデルは廃盤となり、より表現力の高画質モデルのTG-6(2019年)に1本化され、その後 TG-7(2023年)進化したようです。

その他にも、他メーカーの防水デジカメは複数あります。

一眼レフ

どちらも登山で使ってきていますが、画質がとても綺麗です。できるだけ綺麗な写真を、という方はけっこうな荷物になりますが、一眼・ミラーレス一眼がおすすめです。集光力が高いため、薄暗いご来光前でもブレにくく綺麗な写真が撮れます。

ただ、登山中にさっと撮りたい時に取れるようにするには、携行方法に工夫が必要です。稀に首からぶら下げて登ってる方がいますが、富士山は天候がよく変わること、良い天気でも砂埃が発生することがあること、傾斜のある岩場では溶岩石にカメラをぶつける可能性があり、注意が必要です。登山向けの防水対策された一眼向けのカメラバックもあり、バック自体が少し荷物になりますが、さっと撮影かつどんな天候でも安心なので私は使ってます。

専用の収納ポーチで素早い撮影&収納

軽量コンパクトな三脚

最後に

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

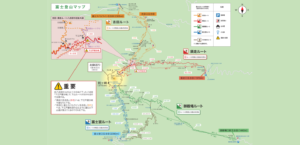

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

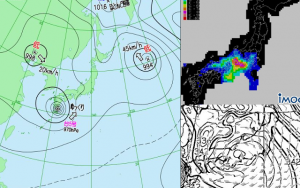

天気

アクセス

コメント