富士登山のソックスは防寒・防臭・クッション性がポイントです。靴擦れを防ぎ、安全な登山を支える選び方を詳しく解説します。

- 登山用の靴下は、靴擦れを起こりにくくする効果、歩行時の衝撃をやわらげる効果、吸汗発散する役割がある

- 登山靴のホールド感が増して、歩きやすくなる

- 防臭性を考えるならウールの割合の多いものを選ぶ

- 靴下の厚みは登山靴とのバランスが重要

以下、詳しく解説しています。

登山用の靴下・ソックスとは

登山靴には登山用の靴下(ソックス)を着用するのがベストです。登山用の靴下にはいくつかの役割・機能がありますが、最も大切な役割は靴擦れ防止です。

一度靴擦れが発生すると、治るのに数日掛かりますし、何より歩いている時に足が痛くて、目の前に広がる雄大な自然の景色になかなか集中することができなくなります。靴擦れしないように事前に対策するのが、とにかく大切です。

登山用の靴下は、一般の靴下に比べて幾つかの大きな違いがありますので、その点を説明したいと思います。

靴下・ソックスの役割・機能

登山用の靴下は、

- 登山靴と足との空間を埋めて靴擦れを起こりにくくする

- 歩行時の衝撃をやわらげる

- 吸汗発散する

といった役割・機能があります。

登山靴と足との空間を埋めて靴擦れを起こりにくくする

登山靴は一般の靴に比べて硬いです。硬い理由は、登山道に転がっている岩や石、木々に足が強くあたっても痛くならないように保護するためです。靴下は自分の足と登山靴の足型のズレを埋めてくれます。

登山靴は、利用者の足に完全にピッタリ合わせて作られていません。多くの靴メーカーは、平均的な足型に合わせて作っています(メーカーにより足型が異なります)。

長時間の登山になればなるほど、足の皮膚が汗でふやけてくることもあり、自分の足と登山靴の足型のズレによる靴擦れが発生しやすくなりますが、ある程度の厚みのある登山用靴下を履くことによりある程度回避することができます。

私の経験では靴擦れの原因は、登山靴と自分の足との相性が最も影響し、その次が靴下かな、と感じています。

歩行時の衝撃をやわらげる

登山用の靴下の表裏をひっくり返すと、クッション性が求められる部位はパイル構造になっています。

このパイル構造により、歩行時に発生する衝撃(特に下山時)を和らげてくれる効果があります。どのメーカーのものでも最初は良いですが、使用時間や使用頻度により徐々にヘタってきます。そして、ヘタり具合は種類・メーカーによりかなり差があります。

吸汗・発散する

汗を貯めこんで足の皮膚がふやけないようにします。

ほとんどの登山靴は防水透湿素材を靴の表素材と裏素地の間に挟み込んでいます。登山中は足から多量の汗がでますが、靴下が汗を吸い、水蒸気といして発散して足を蒸れにくくする役割を果たします。

あまり汗が溜まってしまうと足の皮膚がふやけてきて(長時間お風呂に入ったときの皮膚のイメージ)、靴擦れが起きやすくなります。私が今まで幾つかの登山靴や靴下を履いてきて感じたのは、発散性以上に、吸汗性能のほうが大事かも、ということです。

登山靴に防水透湿素材(GORE-TEXなど)を使っても、基本的に足は蒸れます。湿ります。雨なんか降っていると、靴の外側が濡れるので湿気もそんなに出て行きません。

”靴下がどれだけ足の汗を溜め込めるか”というのが重要になってきて、靴下の素材や厚さに比例して蓄えられる量も増えます。

登山用の靴下は、普段使いの靴下にくらべて厚手なのは、靴と足との隙間を埋める、衝撃を吸収する、といった役割の他に、ある程度の汗を貯めこんで足の皮膚がふやけないようにする、という理由があるためです。

靴下・ソックスの選び方

登山用の靴下の選び方のポイントは、

- 自分の足のサイズにあったものを選ぶ

- 厚手のもの(トレッキング用)を選ぶ

- 繊維素材がウール混紡のものを選ぶ

- 耐久性がある

です。

自分の足のサイズにあったものを選ぶ

最近の登山用の靴下は、山登りしやすいように、かかと、つま先など各部位に合わせて特殊な作りになっていたりします。サイズが小さかったり、大きかったりするとそこからズレますので、効果が小さくなってしまいますので、自分の足のサイズにあったものを選びましょう。

「中厚手」(トレッキング用)を選ぶ

「中厚手」や「トレッキング用」と書かれたものがおすすめです。

アウトドアショップへ行くと、登山靴コーナーに、さまざまな厚さの靴下が置いています。普段使えそうな薄いものから、厚いものまで様々です。

薄いものは、クッション性や吸湿量も少なくなりますので、中厚手や、トレッキング用と書かれたものを選ぶと良いでしょう。一般的に登山専門店で靴を購入するときは、お店で用意しているこの厚さの靴下を履いて靴を選びます。

繊維素材がウール混紡のものがおすすめ

ウールの混紡割合の多い靴下は吸湿・防臭性能が非常に高く、おすすめです!

靴下の主材料が化学繊維100%のものと、メリノウール混紡のものがあります。結論を書くと、日帰りであれば価格な手頃な化繊100%でも良いと思いますが、1泊小屋泊の方は防臭効果の高いメリノウール(厳密にはメリノウールの混紡割合が多い)がおすすめです。

速乾と低価格を実現できる化繊の登山用靴下ですが、靴内はかならず蒸れるため速乾は効果は薄く、化繊は繊維自体が水を含まないため、ある程度の汗を吸うとベタつきやすいと言われています。

メリノウールが主材料の靴下は、ウールの優しい吸湿性で足がベタつきにくく、快適です。メリノウールは繊維が細いウールで、最近のものはほとんどチクチク感じません。ただ、繊維が化繊に比べて弱いため、耐久性を出すためウール100%のものはほとんどなく、メリノウールに化繊を混ぜて使っています。(例:ウール68%、ナイロン30%、ポリウレタン2%)

化繊とメリノウールの靴下の最大の違いは、匂いです。特に山小屋に泊まる方は要注意なのですが、化繊の靴下は靴を脱ぐと匂いやすいです(汗は無臭性のため、バクテリアの増殖が原因)。靴を脱いだ後、モワ~ンと漂ってきます。(もちろん靴の中も臭くなります).

それに比べて、ウールの靴下はほとんど匂いません。

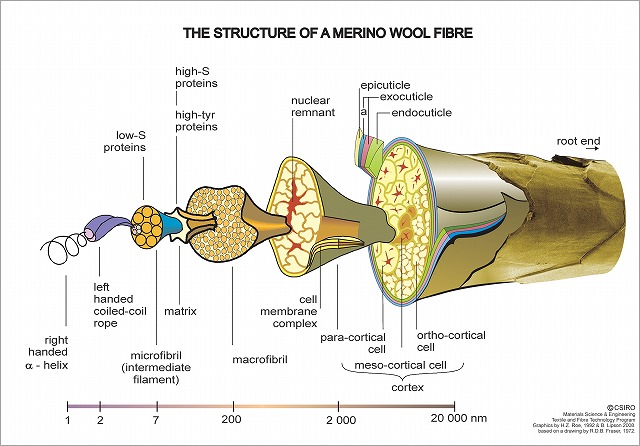

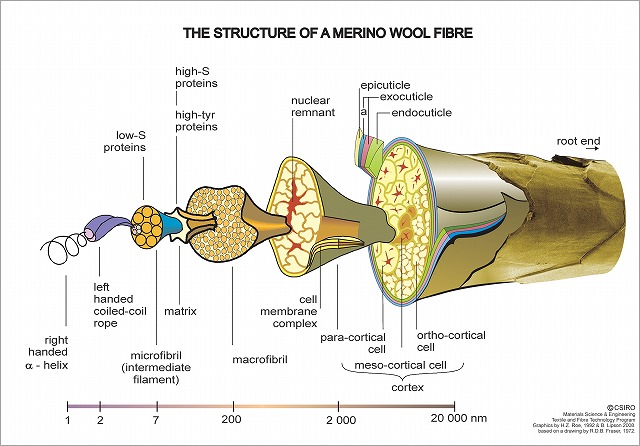

出典:The structure of a Merino Wool Fibre

by CSIRO(オーストラリア連邦科学産業研究機構)

メリノウールは、工業製品では到底再現できない複雑な科学的かつ物理的構造(上図:メリノウールの繊維構造)によってバクテリアの増殖、それに伴う体臭の発生を抑制する効果があります。

論より証拠で、実際使うとわかりますが、ウールの抗菌・防臭力は非常に強力です。夏の登山で2日間履き続けた後のウール混紡の靴下を鼻に近づけても、「あ、少し臭うな」程度です。その昔、化繊100%の靴下を使用した時は、登山靴を脱いだ直後にむわっとすごい匂いが漂ってきて「一体どこからこの匂いが来てるんだ?ん、自分の足だったか」となった経験が懐かしく感じます。(しかも、靴内部に匂いが移って始末が悪い)。その後、メリノウール混紡の靴下を使うようになってから、ほとんど足が匂うことがなくなり、自分の足が臭いやすいのではなく、単に靴下の素材の影響だったと、経験を伴って理解することができました。

値段も化繊の登山用靴下に比べて、メリノウール混紡は多少価格も上がります。経験上、防臭効果はメリノウールの混紡割合に比例する感じがします。私も、山仲間も、ほぼ全員メリノウール混紡の靴下を使っています。

耐久性があるものがおすすめ

登山用の靴下は耐久性があるものがおすすめです。登山用靴下メーカーのものを履いて1度の富士登山で穴が空いたりすることは、ほぼ無いと思います。私の経験では、何度も使っていくうちに、靴下のクッション性が落ちていき、やがてつま先やかかと部分に穴が空くか、生地が薄くなってきます。

(つま先に穴が・・・何度も使うと足と靴との擦れで薄くなります)

消耗品ですので、どんなメーカーのを使ってもいずれはこうなりますが、何回の登山に耐えられるか、明らかに差があるなと感じます。

化繊割合の多い靴下は耐久性がかなりありますが、天然素材のメリノウールの割合の多い靴下は摩耗は避けられません。

天然の抗菌・防臭力を持っているがあまり耐久性のないメリノウールと、摩耗に強い化学繊維を組み合わせて、抗菌・防臭力・耐久性・クッション性が並立するように、各メーカーが試行錯誤した商品を開発しているのが現状です。

靴下・ソックスと登山靴との相性がとても重要

登山用の靴下選びは、登山靴とのバランスが重要です。

例えば、薄手の靴下を履いたときでちょうどいい登山靴なのに、厚手の靴下を履くと足が圧迫されて血行不良になって足が痛くなってしまうこともあるようです。

そのため、登山靴を購入するときに中厚手・トレッキング用靴下を試着して選んだ場合、その厚さと同程度の靴下を選んだ方がよいでしょう。(非常に重要!)

富士登山用の登山用靴下は、「中厚手」もしくは「トレッキング用」と書かれているものを選べば大丈夫です。

おすすめの靴下・ソックス

おすすめの登山用のウールの靴下は・・・スマートウール(smartwool)です。

登山初心者の方には初耳かもしれない名前かもしれませんが、ある程度登山している人にとってお気に入りの登山用靴下にスマートウールががランクインすると言ってもいいくらい強い支持をうけています。(私もスマートウール使ってます)

スマートウールの素晴らしいところ (ネットの評判も参考にしました)

- 各部所に 補強がある。

- 乾きが早い。

- 夏にも 汗がたまらない。(これホントです。)

- 足に形が あってくる。

- そして何回洗っても何故か 厚み・起毛が へたりにくい。(アウトドアショップの店員さんも言ってました)

- 値段は張ったが、後悔しない一品。(その通り!)

周囲の登山好きに聞いてみると、

化繊の靴下は安いけど蒸れるし臭い

⇒ いろいろなウールの靴下を試す

⇒ スマートウールに行き着く

という経過をたどっているようです。

私自身いくつか登山用靴下をもっていますが、スマートウールは1泊以上の登山で、使用頻度が高いです。

左側から

- Berghaus(バーグハウス) E Wool Trekking Crew

- finetrack(ファイントラック) アルパインソックス レギュラー

- smartwool(スマートウール) PhDアウトドアヘビークルー

- smartwool(スマートウール) トレッキングヘビークルー

- smartwool(スマートウール) Hunting Extra-Heavy(日本未発売品)

です。

以下、富士登山用としておすすめの靴下です。

スマートウール ハイク フルクッション クルー

- メリノウール56%、ナイロン11%、リサイクルナイロン31%、エラスタン2%

フィット感に優れ、運動量の多いアクティビティーにも対応するソックス。甲部分にはズレを抑える×印のエラスチックバンドを配備し、通気性を高めるためにメッシュゾーンを設けることでさらに快適性が向上しました。クッションは全体に装備し、つま先とかかとが特に厚くなっています。4方向に伸びる生地はフィット感に優れ、毛玉も出来にくくなっています。つま先は靴擦れを防ぐためにシームレスな縫い目を採用。スマートウールの技術を詰め込んだ一足です。

「ハイク フルクッション クルー」は、旧モデルの「PhDアウトドアミディアムクルー」の後継モデルに相当する登山用ソックス(写真見ても形状似てるのわかります)です。「ハイク フルクッション クルー」は2022年春に発売されたモデルで、かなりメジャーな商品なので、大手の登山ショップ等で置いているところが多いと思います。因みに、旧モデルのPhDソックスは5年以上?前に購入して度々使ってますが、足のホールド感(少し収縮圧がある)が非常に高く普段使いはしにくいですが、耐久性もあり登山用としてはトップクラスのソックスかな?と感じています。50%以上のウール混紡で汗の臭いもほぼしません。価格が少し高いのですが、富士山の1泊登山の予定で、興味のある方はぜひ試してみてください☆

ユーザーレビュー

- 新モデルはフィット感アップしています:旧モデルは全体の厚みがほぼ均一でしたが、新モデルは部位で厚みを変えていてつま先やかかとは厚めで暖かく、甲や土踏まずは薄めにしてX字織りパターンでフィット感を高めています。その分履き心地がだいぶ変わりましたがズレにくくなりました。

- 約10kmの山行で使用しました。クッション性も良くて特にズレる事無かったです。インソールを買い替えてから親指の皮が剥けて気になっていたのですが、この靴下のおかげで軽減されたように感じました。また購入したいと思います。

- 山に最適です!この靴下を履いてからはこれは以外考えられません!それぐらい気にいってます!

[出典]amazon・楽天

千代治のくつ下 ドラロンウールト レッキングソックス【おすすめ!】

- 【製造】日本・千代田繊維工業株式会社

- 国産トレッキングソックス(登山用靴下)。綿以上の吸湿・速乾性を持つドラロンウールを使用。

- 足の蒸れと冷え・寒さを防ぎ、サラッと気持ち良い履き心地。ハードな山歩きにも対応。

- クッション性が高く、足への衝撃を吸収します。脛までパイルが入り、登山靴とあたる所をカバーします。

- 登山以外のアウトドア、冬の寒い職場や外仕事等の冷え対策にも使えます。つま先に「CHIYOJI」の刺繍が入っています。

私は肌寒い季節には、登山用のソックスを普段履きするのですが、普段履きにウールの登山ソックス使うのは少しもったいないな、もう少し手頃な物はないだろうか、と探していた所、通販サイトでみつけたのが、日本メーカーの千代治のトレッキングソックスです。

2017年4月に初めて購入し、寒い時期はほぼ毎日履いているため傷んできたため、2019年、2021年、2024年にも購入しています。普段履き&日帰りの登山で何度も使用しています。

繊維がドラロンウール(アクリル90%・ウール10%)95%・ポリエステルポリウレタン5%と、ほぼ化繊割合が多いため耐久性はかなりあります。

パイルもかなりしっかりしています。何度も洗濯してますが、徐々に毛羽立ちますがそれほどでもありません。クッションのパイルもほとんど潰れません。日本メーカーなので製造技術が高いのかもしれません。気になる防臭性も日帰り登山ではほぼ臭いしません(防臭性はウール混紡割合の多いスマートウールには劣ります)。

主に日帰り登山でこの靴下を履くことが多いです。日帰りは千代治の登山靴下、1泊以上&雪山はメリノウールの混紡割合の多いソックス、というように使い分けています。千代治の登山用靴下を使い始めて5年以上になりますが、非常に履き心地良く耐久性があり、寒い時期は普段履きとしても使っています。何度も使うと毛玉が付くので、毛玉取り機でメンテンナスしています。登山用靴下として価格が手頃ながら完成度が高く、amazonや楽天で高評価なのも納得です(^^)

価格は2足で¥2,420、1足あたりは約1,210円と手頃ですが、1足のバラ売り無く、2足単位の購入になってしまいます。メンズ用、レディース用共にamazon・楽天のカスタマーレビューが非常高いです。

富士登山や頻繁に日帰り登山する方、秋冬春用の普段使いできる暖かい靴下をお探しの方に非常におすすめです。カラーバリエーションも豊富です。人気で生産が追いついていないのか、度々在庫切れになります。

ユーザーレビュー

- さすが日本企業:とにかく履き心地が良い。締めつけ感は無く、厚いので底のクッションも効いている。そして、こんなに良い製品が安い。ここの夏用のソックスも履いているけど、どちらも最高です。

- めちゃくちゃいい!:登山用靴下を探してたどり着きました。めちゃくちゃいいです。厚みもしっかりあって、なによりシンデレラフィット!大抵の靴下は大きくて踵がズレてしまうのですが、こちらはピッタリしっくりでとても履き心地が良いです。他の普段用の靴下も試してみようと思います。

[出典]amazon・楽天

(※「千代治 トレッキング ソックス」はネット販売のみで、登山用品店では置いてません。)

ナイガイ メリノウール 登山ソックス

- ブランド:NAIGAI TRAIL(ナイガイトレイル)

- サイズ : 23-25cm、25-27cm

- 仕様・特徴 : アーチサポート、メリノウール使用(混率20%)、総パイル編み、厚手

- 素材 : アクリル・毛・ナイロン・ポリウレタン (メリノウール20%)

これもおすすめ!

ナイガイという靴下専門メーカーが開発した登山用ソックスです。「登山好きなスタッフが考えた納得の登山用靴下」というキャッチコピーですが、本当にそれを感じさせる完成度です。

パイルは高密度ですが、靴下自体は柔らかいです。

登山ソックスとしては夏登山で使われる中厚手よりも少し厚いです。

メリノウールが20%使用され、実際に1泊2日の富士登山でも使ったことありますが、登山後に全くニオイしませんでした。

このナイガイの登山用靴下もかなりおすすめです。千代治の登山用靴下とどっちがいい?と聞かれたら、どっちでもお好きな方で、と答えるかもしれません。千代治は最低購入単位が2足セット(¥2,420)なので、1足だけ欲しい方はナイガイがいいかもしれません。

千代治と比べると、千代治の方が靴下生地が詰まっていてしっかり感あります。ナイガイは靴下自体は千代治よりも厚みがあるものの、ふわふわ感があって優しく包まれている感じがあります。

防臭性は、どちらも優れていますが、千代治はウール約10%、ナイガイは20%ですし、少しナイガイの方が防臭性が高い感じがします。

私はどちらも使ってきたのですが、靴下の耐久性(何年使えるか)では、少しナイガイの方が強いと思いました。デザイン性は、千代治の方が選択肢があってかわいいデザインもあるので、登山+冬の普段履きで千代治の方が本数多いです。

「富士登山用で1足だけ欲しい」という方は、ナイガイの方が安く済みます。性能も間違いないです。ナイガイもレビュー数多く、評価も高いです。

ユーザーレビュー

- ぴったり:富士山登山用に購入。厚さもちょうど良かった。

- 履きやすい:富士山登山用に厚手を探していました。届いたときは分厚過ぎではと心配だったが、履いてみると履きやすいし、サポートもしっかりしてとても快適でした

- 足が疲れない:色が気に入って購入しましたが、足の疲れが以前よりも少ないと感じました。毎年富士山に登っておりますが、今年は富士宮で下りましたが、全然余裕でした。

- ナイス!:初めての富士山登山で購入。厚みもあり、靴づれすることなく快適でした。 おススメです。

[出典]amazon・楽天

まとめ

- 登山用の靴下は、靴擦れを起こりにくくする効果、歩行時の衝撃をやわらげる効果、吸汗発散する役割がある

- 登山靴のホールド感が増して、歩きやすくなる

- 防臭性を考えるならウールの割合の多いものを選ぶ

- 靴下の厚みは登山靴とのバランスが重要

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

天気

アクセス

コメント