富士登山ではマスクが砂埃(砂ぼこり)対策として役立ちます。軽量なのでぜひ持っていきましょう!

- 富士山の森林限界を超えた登山道には非常に粒子の小さい砂が堆積している

- 山に雨が降らず晴天が続くと発生しやすくなる

- 砂埃が発生しやすいのは下山道

- とりあえずマスクは持っていく

- 花粉対策用マスクで十分対策できる

- サングラスも忘れずに

以下、詳細です。

富士山上部の表面には大量の砂塵あり

富士山では、山に雨が降らない日々が続くと、山表面の砂塵が乾いて登山者が歩くと砂埃となって空気中に舞う現象が発生します。

吉田・須走ルート下山道で舞う砂埃

下山スピードは人によってそれほど差がありませんから、下山中に前の登山者達が巻き上げた砂埃が自分に降り掛かってきます。このような時、砂埃の吸引を軽減するため、マスクの着用が欠かせません。

砂埃とは?

吉田・須走ルート八合目付近

富士山の登山道には非常に粒子の小さい砂が堆積している箇所が多数あります。非常に粒子の小さく、手で触ると非常にさらさらしています。この砂塵が富士山の登山道のいたるところに堆積しています。

砂埃が発生しやすいのは下山道

粒子の細かい砂塵は、富士山の樹林帯を超えた場所では、いたるところに存在します。しかし、実際空気中に舞うのは、ほぼ下山道になります。

登りルートの場合、歩行スピードがゆっくりなため、ほとんど砂が舞い上がりません。しかし、下山道の場合は

- 歩行スピードが早い

- スピードが出すぎないようにズザザザザッと靴底でブレーキをかけながら進む

- 後ろ足の靴底が上がるためソールが噛み込んだ砂が跳ね上げられる

といった理由から、砂埃が発生します。

砂埃が発生しやすい場所

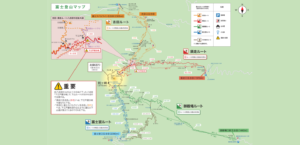

吉田ルート下山道

吉田ルートは、最も登山者の多いルートで、下山道の歩行者も多くなります。そのため、前の登山者との距離もそれほど開かないため、前の登山者の巻き上げた砂埃が全身に降り掛かってきます。(また、自分自身も後続登山者に振りかけてしまっています)

吉田・須走ルート共通の下山道、八合目付近。砂埃が舞う様子が遠くからでも確認できる

特に酷いのは、団体登山者が通過したときです。

もう、マスク無しではまともに呼吸ができません。(マスクを用意してなかった登山者は服やタオル等で鼻・口を覆ってました)

須走ルートの下山道

須走ルートの下山道は山頂~八合目まで吉田ルートと共有で、ここは砂埃が発生しやすい場所です。八合目以下では、砂走りがありますが、ここも砂埃が発生する可能性があります。

須走ルート 砂走り

ただ、須走ルート(八合目以下)は下山者がそれほど多くないため前の登山者との距離を開けることができ、砂埃の影響を避けやすいです。(ただし、団体登山の場合は先頭の人が砂を巻き上げるため後続者は砂を被ります)

御殿場ルート下山道

御殿場ルートの下山道も砂埃が発生する可能性があります。

2016/09/01 御殿場ルート 大砂走り

ただ、下山者が少ないため、前の登山者との距離を開けやすいです。(ただし、団体登山の場合は先頭の人が砂を巻き上げるため後続者は砂を被ります)

富士宮ルートは・・・

富士宮ルートは岩場多く、登り下り共有のため、スピード出して下れず、岩場も多いため、他のルートよりは砂埃が発生しにくいと思われます。

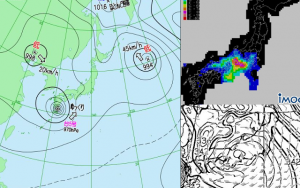

雨が降らない日々が続いた時は要注意

砂埃が発生するのは富士山に雨が降らず、表面がカラカラに乾いたときです。

例えば、数日前に雨が降り、地表が少し乾いた程度だと、それほど砂埃は発生しません。

2017/08/01 御殿場ルート下山道 大砂走り

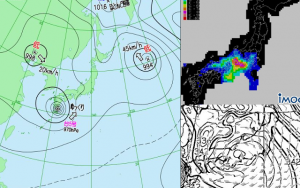

上の写真のように、表面は白く乾いていても、すぐ下は黒く湿っている場合はほどんど砂埃は発生しません。しかし、晴天が何日も連続で続いている場合、地中深くまでどんどん乾いていきますから、砂埃も発生しやすく、発生量も多くなります。ただ、富士山は標高が雲より高いため、一般の天気予報と富士山の天気が必ずしも連動しているわけではなく、下界は曇りでも山頂は晴れ、下界は曇りでも山頂は雨、ということもあります。そのため、山の状況が下界から非常にわかりにくいのが実情です。富士山関連施設のブログ・SNS等で山の状況が発信されている場合もありますので、登る前に一度確認するのが良いでしょう。関連リンクは以下気象関連ページに掲載しています。

とりあえずマスクは持っていく

マスクは非常に軽量でコンパクトです。使うかどうか判らなくても、とりあえず持っていくことをおすすめします。一般に販売されている花粉対策用のマスクで全く問題ありません。

2018/07/19 間違って子供用サイズを持っていってしまったがそれでも十分の効果を体感

また、サングラスも着用することで目に砂埃が侵入しにくくなります。上の写真は砂埃が大量発生した日に撮影したものですが、この状況で問題なく下山できました。

まとめ

- 富士山の森林限界を超えた登山道には非常に粒子の小さい砂が堆積している

- 山に雨が降らず晴天が続くと発生しやすくなる

- 砂埃が発生しやすいのは下山道

- とりあえずマスクは持っていく

- 花粉対策用マスクで十分対策できる

- サングラスも忘れずに

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

天気

アクセス

コメント