2024年(令和6年度)の開山情報は随時更新中です。

[PR]

- ご来光登山する方は必須(無いと足元見えず、とても歩けない)

- 小屋泊まりの方も必須(消燈後に使う)

- 明るいヘッドライト使って困ることなし。明るすぎれば光量下げる(多くのモデルが調整可能)。

- 足元の照射範囲が広いと、非常に歩きやすい

- サブLEDが暖色だと、自分にも他の登山者にも優しい

- 不測の事態ではスマホのライト機能を活用

以下、詳しく解説しています。

目次

富士登山とヘッドライト

山小屋泊の場合は、かならずヘッドライトを持ってき行きましょう。日中の日帰り富士登山の場合でも、できるだけ持っいていくことをおすすめします。

山頂ご来光の場合

早朝04:00 吉田ルート 山頂付近

7、8合目などの山小屋で宿泊し、早朝2~3時ぐらいに出発して、富士山の山頂でご来光を見る場合は、真夜中の星空の下で岩や石がゴロゴロした登山道を登るため、ヘッドライトが必要になります。

早朝04:00 吉田ルート

山頂ご来光を目指し多くの登山者が登り、ヘッドライトの光の川が見える

暗闇の中で数時間も歩くのですから、この場合はヘッドライトもできるだけ明るく、足元周辺を広く照らしてくれるものを選ぶことをおすすめします。(照射範囲が狭い光は歩きにくい)

1泊以上の山小屋泊の場合

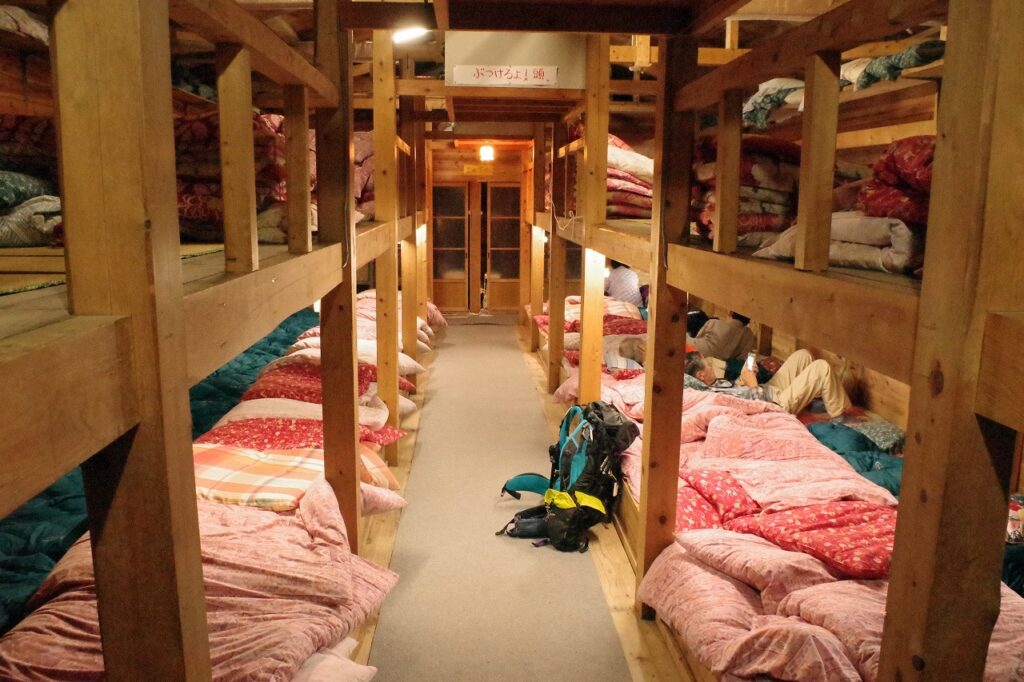

富士山の山小屋内の様子(2019年撮影)

夜中に登山道を歩くような山頂ご来光はしないけれども、山小屋に泊まる方の場合もヘッドライトが必要です。

非常に使う可能性が高いのが、消灯時間(小屋により異なるが19時~21時)以降は真っ暗になるため、トイレに行くにも、荷物を整理したり、ものを探すにしてもヘッドライトを使います。

消灯後の小屋内で使うには、就寝者の迷惑にならないよう、光の弱い補助ランプが付いたヘッドライトや、光量を下げられるものを選ぶことをおすすめします。

日中の日帰り富士登山の場合

2022/07/11 日帰り富士登山(富士宮ルート)

日中の日帰り登山の場合は基本的に使いませんが、予定が変更になる場合やトラブル対応のためにも、ヘッドライトを所持することをおすすめします。

早朝に五合目を出発し、日があるうちに下山する場合は、順調に進めばヘッドライトを使うことがありません。ただ、予定が変更になる場合やトラブル対応のためにも、できればヘッドライト(低性能な安価なモデルでも十分)を所持することをおすすめします。

以前、私の友人たちがヘッドライトを持たずに日帰りの予定で早朝に出発したのですが、予定よりも時間がかかってしまい下山するころには薄暗くなってしまって「だんだん暗くなってきて、本当にあせったよ。薄暗くなる中で仲間同士で一言も言葉を交わす余裕も無くて、ただただ急いで下山したよ。」といっていました。

夜の富士山を照明なしで登山するのはほぼ不可能です。(真っ暗の中で恐くて足を前に出すことができません。。。)

また、私も富士山ではありませんが、日帰り登山の予定が途中でデジカメを落としてしまい、登山道を引き返しているうちに真っ暗になってしまった(ヘッドライトは持っていたので問題なく歩けましたが)経験があります。

富士山は登山時間が長く、日帰りだと登山口に戻るのが日没近くになることもあります。特に、登山メンバーの誰かが高山病になると歩行スピードが大きく低下する可能性があります(軽度の場合はそれほど落ちませんが、激しい頭痛等の症状が発症すると少し進んで止まって休んでのサイクルを繰り返します)。富士山は高山病の発症率が非常に高く(ある調査では6割)、多少予定が延びても安心して下山できるよう、準備することをおすすめします。

\ 現場の声 /

なぜ懐中電灯ではなくヘッドライトなの?

ヘッドライトは両手がフリーになり、視線の先が照らされるため、登山中でも、夜間のトイレでも安全・快適です!

夜道を照らす光源として、ヘッドライト以外にも懐中電灯やランタンなどがありますが、登山用には頭に装着できるヘッドライトを推奨します。懐中電灯やランタンのような手で持つ照明は、片手がふさがってしまうため登山には不向きです。消灯後に自分の荷物の中から、ものを探して取り出すにも、懐中電灯の場合は片手でもってザック内を照らしながら、もう一方の手で荷物をさぐって取り出すことになりますが、ヘッドライトは両手で探せるため効率的です。

ヘッドライトを持っていない場合や故障・電池切れの時はスマートフォンには、ライト機能を活用してください。

真っ暗な中で使用すると、周辺をぼんやりと照らせます。手持ちのヘッドライトの明かりが付かない、日帰り登山で予定より遅くなり暗くなって足元が見えなくなってきた、など不測の事態で活用できます。ただ、20~30分の使用でバッテリーを10%程度消費するそうで、長時間はバッテリー残量を確認しながらが良さそうです。

ヘッドライトの選び方

目覚ましく進化するヘッドライト

科学技術の進化により、最近販売されているヘッドライトは高効率・高光量・高効率のLEDのものがほとんどです。

直視できないほど猛烈に明るいものも多数あり、新品の電池をセットしたら最も明るいモードでも十時間程度も光り続けるくらい高効率です。10年程度前に購入したヘッドライトをお持ちの方は、一度、最寄りのアウトドアショップで最新のヘッドライトに触れてみると、その変貌ぶりに驚くことでしょう。

約10年前のハイエンドモデルより、近年モデルの低価格版の方が数倍も明るくなってます。

登山用ヘッドライトの老舗のブラックダイヤモンド社の同じ名前のモデルで比較してみました。

- コズモ:55ルーメン(2012年) ⇒ 350ルーメン(2024年)

- スポット:90ルーメン(2012年) ⇒ 400ルーメン(2024年)

光源から全ての方向に照射される光の量を表す単位で、数値が高いほど光の量が多くなるため明るくなります。登山ではどの程度のルーメンが必要なのか?と疑問に思う方も少なくないと思いますが、私は数年に渡って最大230ルーメン(製品名:dpx-533h,2014年購入)のヘッドライトを富士登山含め使ってきましたが、これでも十分に明るいです。

富士山の山頂ご来光に伴う夜行登山においては、

- ほとんどが足元を照らすのに使う

- 周囲にはヘッドライトをつけた多数の登山者がいて拡散した光で登山道が少し照らされている

といった特殊な状況です。最大光量のハイモードではなく、少し光量を落としたミッドモードで登ったこともあります。正直、富士登山ではこの230ルーメンのヘッドライトを使っていても十分に足元を明るく照らせます。

昨今販売されているヘッドライトは200ルーメン以上の物がほとんどで富士登山では十分です。明るさ以上に光の質・価格・機能性・軽量性などに注目して選ばれたらいいのでは、と感じます。

登山用のヘッドライトを選ぶときのポイントは

- LEDを使用したものを選ぶ

- 点灯時間

- 雨が降っても動作する防滴のもを選ぶ

- 照射距離、照射範囲

- 電源(乾電池 or 専用リチウム電池)

- サブLED

です。

最近販売されているヘッドライトはほとんどがLEDで点灯時間も長いため、雨が降っても動作する防滴のもを選ぶ、明るさ(照射距離)と照射範囲、電源(電池 or バッテリー)について解説したいとおもいます。

雨が降っても動作する防滴

登山の場合、雨が降る中でも使用することがあるため防滴は大切な性能です。

野外で使うことが想定されて販売されているヘッドライトのほとんどがこの防滴ですが、どの程度の雨や水没に耐えられるかは製品によって異なりますが、雨に耐えられるよう設計されているのが一般的です。

照射距離と照射範囲

登山時にはるか遠方を照らすことはあまり多くありません。大事なのは足元の照射範囲です。

昨今のヘッドライトは非常に明るく、照射距離も長いです。中には100m以上先まで光が届くものまであります。明るいに越したことはないのですが、登山時にはるか遠方を照らすことはあまり多くありません。それよりも、登山で使うときに重要になるのが足元の照射範囲です。

上の写真は、私が所有する2つのヘッドライトを比較したものです。暗くてわかりませんが、私が立って1つを頭に装着し、もう一つを手で持って頭と同じ高さに腕を上げて、下を照らしています。

左側のヘッドライトは、照射距離が100m以上あるもので明るいですが、照射範囲が局所的です。実際に登山で使ったのですが、明るいので照らした登山道の状況を鮮明に認識することができますが、どうしても次にどこに足を置けばよいのか、予測しにくく、何度も数メートル先を照らすために頭を動かさなければなりませんでした。

右側のヘッドライトは、中心部が遠望照射もできるよう光が強く、近距離の照射範囲を広げたヘッドライトです。このヘッドライトだと、足元の登山道の状況を広範囲で確認できるため、歩きやすいです。

電源(乾電池 or 専用リチウム電池)

ヘッドライトの電源が、乾電池式と充電式リチウム電池式の2種類あります。乾電池式に比べ、充電式リチウム電池式はサイズも少しコンパクトになり、軽量になります。

充電式リチウム電池式の場合は、それ専用の電池で軽量・高出力にありますが、長期間使用して電池の蓄電量が劣化した場合に買い替えの可能性がでること、登山中の電池切れ対策で同じリチウム電池を予備で準備する、長年使用してバッテリーが劣化したとき同じバッテリーをメーカーが用意しているか?など、考えさせられます。一方、乾電池式はどこでも入手できる気軽さ、交換用としてすでに持っている電池が使える、など購入後も何かと扱いやすいです。

最近では、登山用品の世界的な老舗メーカー製のヘッドライト(ブラックダイヤモンド、ペツルなど)ではリスク管理に優れた専用リチウム電池とアルカリ乾電池のどちらにも対応する「ハイブリッド型」も増えています。

使用頻度や使用環境にもよりますが、ヘッドライトは長年使えたりします。自分のスタイルにあった電源のヘッドライトを選ぶことをおすすめします。

電池式の場合、安価な電池(100均電池など)は液漏れしやすく要注意、ヘッドライトの故障の原因になります。長期保管のときは電池を抜くのが基本ですが、抜き忘れのことを考えてもメーカー製(patasonic等)の電池を推奨します。(100均アルカリ電池は液漏れ多発で私は買わなくなりました)

サブLEDは暖色がおすすめ

山小屋での夜間使用を考えると、暖色のサブLED付きがおすすめです。

メインの白色LEDの他にサブLEDといって夜中に手元をやわらかく照らすためのLEDが付いているものがあります。サブLEDが付いているもヘッドライトの方が何かと便利です。

今までにさんざん登山やキャンプや車中泊などアウトドアシーンで使ってきて、青白系は一見、鮮明で綺麗に感じられるかもしれないが、長時間つかっていると少し疲れてきます。

山小屋の消灯後はサブLEDの出番になりますが、就寝前に青白い光は、体が眠いのに照明で起こされてる感じがあります。また、テントを出るときや山小屋消灯後にヘッドライトをつけるときに、青白い光は目に刺さる感じまします。暖色系は自身にも周囲の人にも優しい色なので、サブLEDは暖色系のヘッドライトがおすすめです。

人気・おすすめのヘッドライト

登山用のヘッドライトは多数ありますが、ここではコストパフォーマンスの優れたもの、登山者から高い評価を得ているものをご紹介します。

ヘッドライトは明るさが増し、機能が増えるほど、価格も上がりる傾向にあります。ただ、高性能化に伴い安価なモデルでも昔のハイエンドモデルの性能を超えており、よほど特殊な用途でないかぎり低価格モデルでも十分すぎる性能があります。

Lepro 300ルーメン 防水 ヘッドライト(2個セット)

- スポットビーム:300ルーメン

- ワイドビーム:80ルーメン

- 色温度:6500-7500k

- バッテリー:USB充電

- 点灯時間:4~30時間

- 本体サイズ(1個入):6.3*4.5*3.5cm;本体質量(1個入):75g

- ヘッドバンドの寸法:幅2.5cm×長さ60cm

- パッケージ商品数:2個入

Amazonで売れているヘッドライト[2023年5月時点]です。富士登山に費用十分な機能と明るさ、レビュー数2600以上で星4.3評価。格安です!

Leproというメーカーは、アメリカを本拠地とした照明機器を企画販売している会社(英語の公式HPはこちら)です。ヘッドライトの性能自体は必要十分で、登山に必要な広範囲照射(ワイドビーム)、赤色ライトも付いています。バッテリー内蔵のUSB充電式なので、別途電池を用意する必要もなく、75gと非常に軽量です。

メーカー公式動画

正直、この性能でこの価格だとは圧倒的なコスパで、他のヘッドライトがなかなか太刀打ちできないですね。なぜかこのヘッドライトは、2個セット販売のみですが、それでも2200円程度(1個あたり約1100円)なので、登山メンバーとシェアしてもいいと思います。

amazonにレビューが3,206件(2024/05/16時点)あり、登山使用のレビューも複数掲載されています。

- コスパいいのでは(2022年3月18日):値段を考えるとかなりいいと思います。バンドもしっかりしていて固定しやすい。登山で使いますが、十分な明るさがあります。バッテリーの持ちは一流登山ブランド(そもそも値段が違うので別物と言えるかと思います)のものに劣りますが、私は1-2時間持てばよいので十分です。耐久性は今のところ不明なので評価なしですが、機能については満足しています。

- とても明るいし富士登山で使いやすかった(2022年7月16日):富士山登山の夜道で使用しましたが、とても役に立ちました。とくに角度が変えられるので、角度をたまに変えて照らす範囲を前方に変更する事で、登山で下を向きがちな私の首を守ってくれました。災害対策としても役に立つと思い、充電後に災害時用のバッグにも入れています。2個セットなのも良いポイントでした。

- 富士登山に使用しました(2023年7月24日):もしものために二個組を購入しましたが、21時から日の出まで切れることなく使用できました。

1個だけでいい、という方は、少し光量が150ルーメンに落ち、機能も少なく(ワイドビームが無い)なりますが、類似のヘッドライトもあります。

Energizer ヴィジョンHDフォーカス HDD323

- 材質:ABS

- 電源:電池式

- 防水性能:IPX4

- 商品重量:53 グラム

- 取り付けタイプ:ハンドルバーマウント

- 商品寸法 (長さx幅x高さ):5.9 x 3.6 x 4.9 cm

- 輝度(ルーメン):400

ライト・電池のグローバルメーカーEnergizer(エナジャイザー) の400ルーメンヘッドライト。富士登山に必要な機能あり、電池式とバッテリー式の2タイプある。

メーカー公式動画

電池式は単4乾電池3本必要(お試し用電池付属)で53g(本体重量)+40g(単4電池3本)で総重量は93g程度になります。USB充電式は総重量80gです。ただ、実売価格が1000円程度差があり、電池式でも十分に感じます。

より高光度な電池式好きな方におすすめです。登山時はデジタルフォーカスで照射範囲を広く調整した方が良いですね。

- 夜の登山でも見やすく疲れない(2022年8月18日):夜の登山という、ライトの性能と信頼が求めらる環境においての使用です。程良い拡散照射と白色の色味は長時間使用でも目が疲れません。角度調節が絶妙で登りと下り、どちらも重要な足元から5mまでをキチンと狙えます。光量は必要最低限を確保しています。もうちょっと欲しいですが。価格を考えると良い製品に出会えました。尚、別の500円で買ったノンブランドは、一点集中で目が疲れますし光量不足でした。

- 軽くて明るい✨(2023年9月10日):とても軽くて操作が簡単で明るいです。富士登山で夜中に登頂を目指した時に足元を照らしてくれてとても心強いかったです。何と言っても軽量なのが良かったです。

- 明るい(2023年12月24日):おかげさまで富士山登山が成功した

電池式

USB充電式

Ledlenser MH5

- 【光束】パワー:400lm /ロー:20lm

- 【照射距離】パワー:180m /ロー:40m

- 【点灯時間】パワー:4h /ロー:35h

- 【保護等級】IP54(防まつ形)

- 【製品機能】フォーカス調整

- 【本体質量】 約94g(電池含)

- その他:ユニセックス大人

ドイツ生まれのポータブルライト専門ブランド「Ledlenser」のUSB充電式ヘッドライト。他メーカー製を超える高機能・汎用性を実現しているため価格にも納得

Ledlenser(レッドレンザー)は、世界的な高性能ライトメーカーで、MH5は登山を含めアウトドア全般利用を意識されたヘッドライトです。

明るさ400ルーメンは、昨今よく見る明るさですが、MH5は照射範囲-スポット~広範囲照射まで手動で変更できます。

レッドレンザーの最大の特徴なのですが照射範囲を拡大した時に明るさが均一で綺麗、明るさムラが少ないために非常に見やすくなる構造になっています。

さらに、最初から充電池が付属し、マグネット式充電ケーブルでUSBポートから簡単にUSB充電が可能に。付属の専用充電池の代わりに市販のアルカリ単3電池1本でも使用可能と汎用性にも優れます。

また、ヘッドバンドからライト本体を取り外してザックのショルダーベルトに取り付けることも可能です。ヘッドバンドの後部はフックが付いており、容易に吊り下げられる構造にもなっています。

必要十分な明るさ、キレイな光束、充電池付き、容易な充電方法、登山・キャンプ・防災用でも使いやすい汎用性、カラーバリエーションも豊富、メーカー保証が最大7年・・・人気なのも頷けます!

参考動画

ぜひ、下記参考動画をみてみてください。

価格はヘッドライトの中では決して安くは無いですが、登山以外にもさまざまなシーンで使いたい、という方にはぜひおすすめです!

- めちゃくちゃ明るい!(2023年11月1日):レビュー通りのスゴイ明るさ!調整も簡単で、暗い道での登山に不安がなくなりました^^ 強いて言えば、皆さんがレビューされているように、電池の出し入れがしにくい事と、ザックに取り付ける際の固定に少し不安があるかなぁ〜 総合的には大満足でした♪

- いい買い物です(2024年3月20日):登山や夜間散歩用にぺツルのヘッドライトと合わせて購入。ぺツルは登山でよく見かけるので信頼性で選択。レッドレンサーは乾電池も充電もオーケーだったので評価を見ながら購入。説明通り、ライト部分は外してクリップ止めで胸ポケットに刺しての使用も可能。紛失が怖いので理由がない限り話して使いませんが。明るさも十分で先端部をひねりスポット使いで遠くを明るく照らせます。いいものです。

レッドレンザーMH5の他に同スペックのMH4もあります。MH4はフィッシングやハンティングを意識したデザインでカモフラージュ柄があるようです。

大手通販サイトの売れ筋ランキング

上記以外にも、さまざまなヘッドライトが販売されています。

大手通販サイトの売れ筋ランキングもぜひ、参考にしてみてください。

まとめ

- ご来光登山する方は必須(無いと足元見えず、とても歩けない)

- 小屋泊まりの方も必須(消燈後に使う)

- 明るいヘッドライト使って困ることなし。明るすぎれば光量下げる(多くのモデルが調整可能)。

- 足元の照射範囲が広いと、非常に歩きやすい

- サブLEDが暖色だと、自分にも他の登山者にも優しい

- 不測の事態ではスマホのライト機能を活用

装備・持ち物リスト

10年以上の登山経験を元に作成しました。安全・快適な登山の参考になれば幸いです。

こちらの記事もよく読まれています。

2023.04.25

【2024年度】何から始める?[時系列で見る]富士登山の計画手順と全体の流れ

時系列で見る富士登山の計画~登山日までの主な計画手順・流れ ...

2023.04.27

【2024年度】富士登山の服装・装備・持ち物の準備リスト一覧

富士山は標高3776mの日本一高い山です。森林限界(2500m程度)を超えると強烈な陽射しや雨や風をやわらげてくれる樹木がありません。 ...

2023.04.11

【厳選】コストパフォーマンスに優れ、高評価の富士登山の装備一覧

あくまで富士登山基準 新しく何かを始めるとなると、必要となる装備や持ち物の購入でそれ相応のコスト(費用)がかかりますが、過剰な性能...

2023.05.02

【2024年度】富士山-登山道具・装備レンタルの総合案内(レンタル事情・特徴・価格)

2024年度レンタル情報を調査富士登山のレンタル事情、レンタルする前に知っておきたいこと、大手レンタル会社の特徴・内容・価格について調...

2023.05.01

富士登山装備(レインウェア・登山靴)のレンタル体験記-[やまどうぐレンタル屋]編

昨今、登山用品を買わずに、レンタルされる方々が多数おられます。 そこで、私自身が登山用品をレンタルしてみました!(^^)! 以下、富士登...

2023.04.24

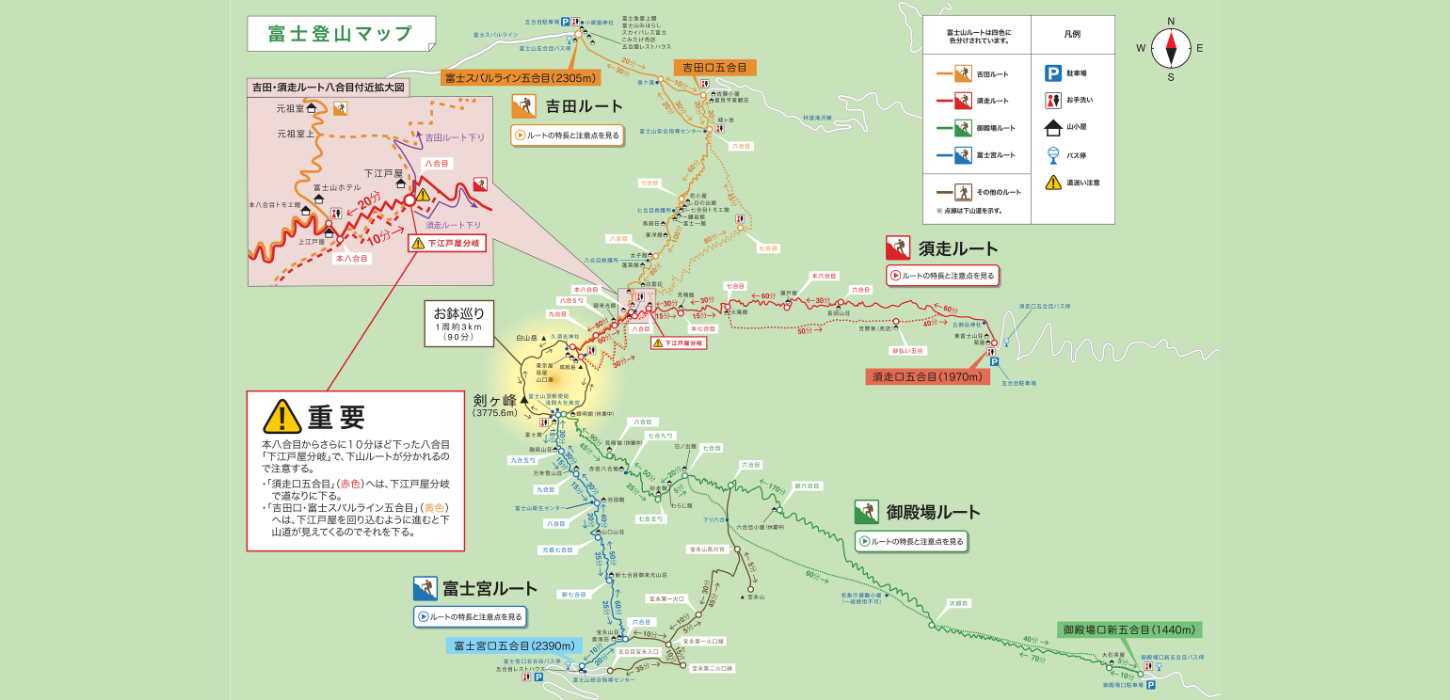

【2024年度】富士登山の主要4ルート 比較&人気ランキング! ~麓からの古道ルート~

2024年更新!富士山の吉田・須走・御殿場・富士宮の登山ルートの概略図、特徴の比較(登山口(五合目)標高、歩行距離、所要時間・コースタイム、...

2023.04.25

【2024年-無料版】富士登山ルート地図・マップ[簡易/詳細]の総まとめ[英語対応]

複数の地図の閲覧を推奨 同じ登山道を様々な視点で地図化しているため、基本的な内容は一緒ですが、見やすさ・詳細度・関連情報の掲載量が...

2023.01.15

【2024年版】富士登山の高山病の症状・予防と対策・体験談

高山病の発症リスクを下げる 富士登山に挑戦する前に、富士登山における高山病の発症率、発症しやすい高山病の症状、発症を防ぐ予...

2023.05.01

【2024年版】富士登山者向け天気予報(雷・強風・雨)確認手順

富士山の登山数日前~当日の天気予報(雷・強風・雨)の確認手順を掲載します。最初に、特記事項を掲載しておきます。 現地の配信情報の確認を 富士...

2023.05.01

富士山の夏期マイカー規制 【2024年(令和6年)度】

マイカー規制とは? [出典:静岡県] マイカー規制対象 「富士スバルライン」(山梨県)⇒ 富士スバルライ...

富士登山において、どのような場面でヘッドライト(ヘッドランプ)を使用するのか、また、最近のヘッドライトの特徴と選び方、さらにおすすめ製品について紹介したいと思います。