富士登山では夏でも防寒着が必要です。ミドルウェアの役割や重ね着のコツ、気温差に対応する服装を初心者向けに丁寧に紹介します。

- 富士山頂の最高気温を見ると平均で10℃程度、最低気温の平均は0~5℃程度

- よほどの好天でないかぎり、防寒着を持っていくのが無難。ご来光見る方は必須。

- 防寒着として、フリースとダウンor化繊ジャケットをそれぞれを持っていくのが基本

- 行動中に使用するウェア1枚に保温力を持たせすぎず、細かく保温力調整ができるようにする

- 市街地用のウェアでも代用できるが、登山用は非常に軽く、収納もコンパクトになる

以下、登山における防寒用ウェアの役割や機能を解説します。

富士山の山頂の気温を知る

標高の高い山は下界と気温が大きく違います。防寒用ウェアとしてフリース、インサレーション(ダウン・化繊)が必要になることも多々あります。

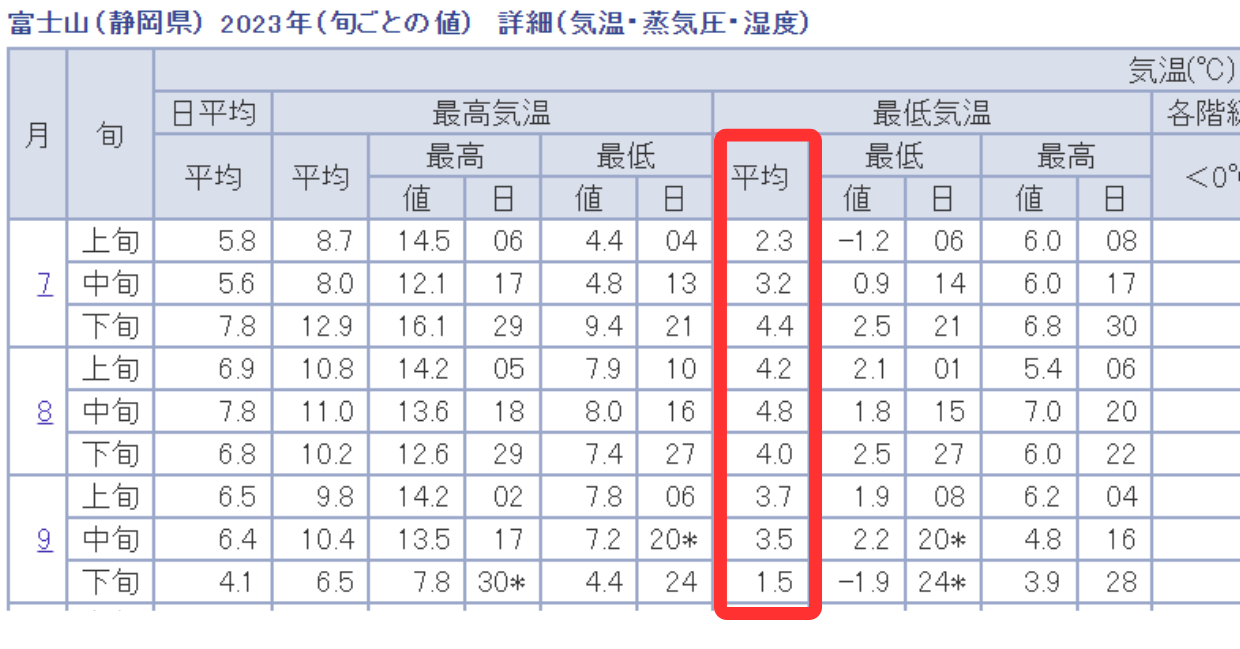

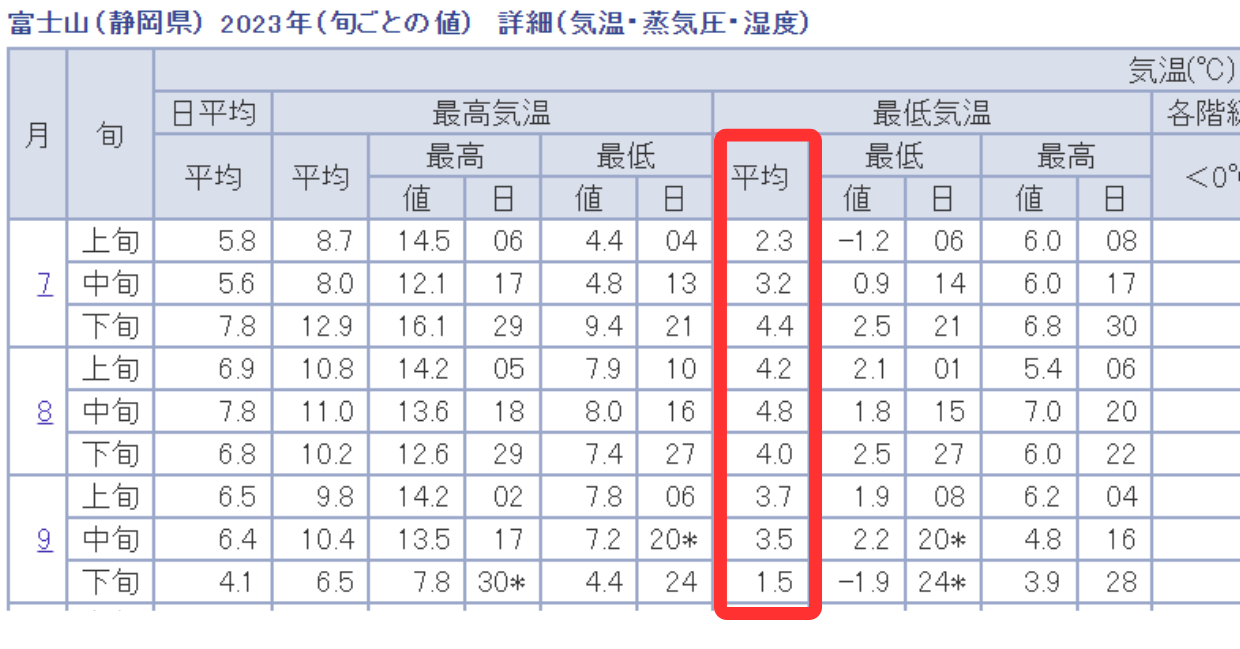

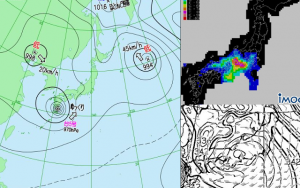

まずは富士山の山頂の気温を知ることが大切です。以下、2023年の7~9月の気象庁の富士山山頂の観測データです。(気象庁ページはこちら)

- 山頂の7~9月の最低気温の平均は0~5℃程度(赤く囲んだ部分)

- 山頂の7~9月の最高気温の平均は10℃程度

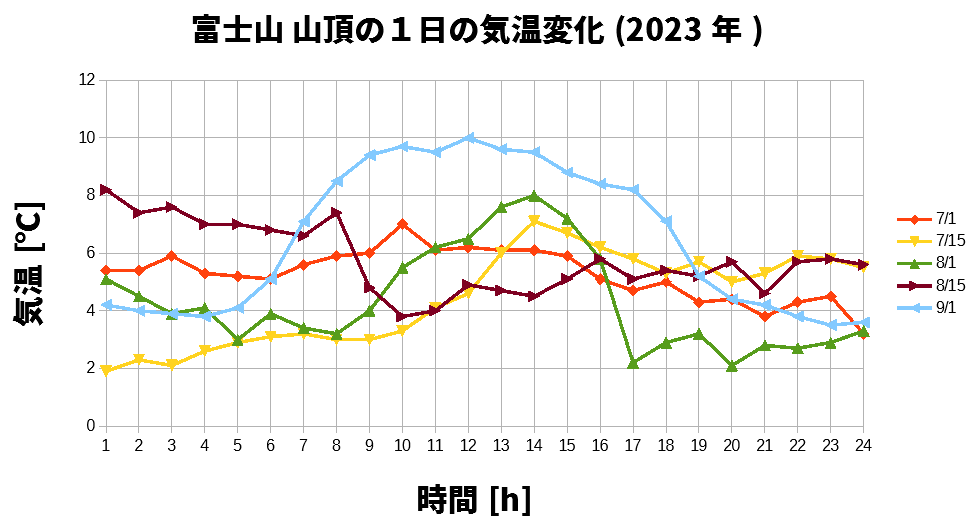

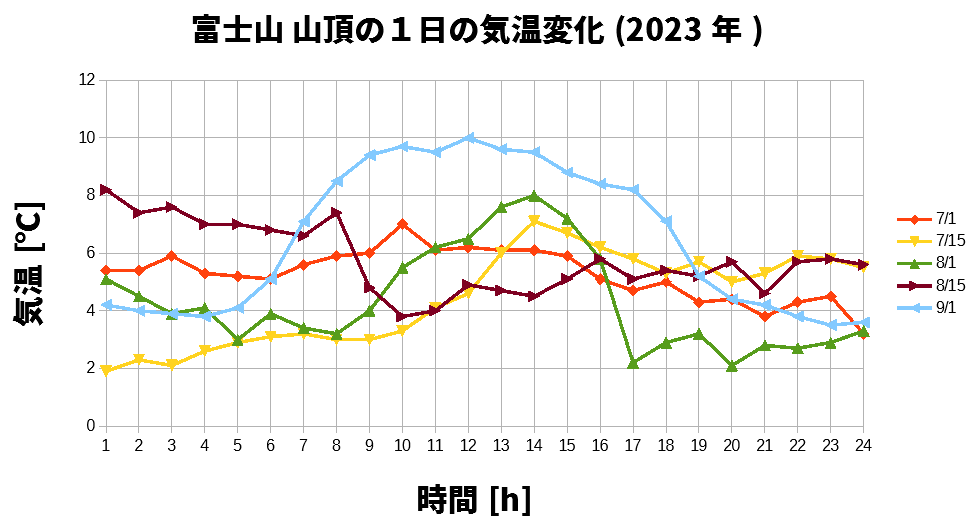

次に、「山頂の一日の気温変化」を見てみましょう。

気象庁のデータを元に、1日の気温変化を図にしました。7月1日(開山日)とその半月経過後の日(7/15,8/1,8/15,9/1)の一日の気温を使用しています。ご来光の時間帯は早朝4時~5時はその日の最低気温とほぼ同じであることがわかります。

また、数値で表現できない要素として、風と日差しがあります。風が強いと体感温度はさらに下がります。体感温度は風速1m上昇で1℃下がります。富士山の山頂は風が強くなることも多く、実際の体感温度は気温より低く感じます。

日差しについては、天気が良ければ山頂は強烈な太陽光線が降り注ぎ、気温以上に体感温度もぐっと上がります。逆に、濃霧になれば日差しが遮られるだけでなく、冷たい水滴が空気中を浮遊しているため、冷えます。

吉田ルート 九合目付近 ガスになると冷える

富士登山で防寒用ウェアっているの?

そもそも富士登山で防寒用ウェアはいるのか、いらないのかはその人に登山スケジュールと天候によって変わります。いままでに何度も富士山に登ってきた経験を踏まえて、解説したいとおもいます。

日帰り登山の場合

例えば、日帰り登山(早朝から登り始めて昼ごろに山頂着いて下山する)の場合、さらに天候がずっと晴れの場合は防寒用のウェアは出番が無い可能性が高いです。富士山頂の気温は10℃前後でも晴れていれば強烈な太陽光線が降り注ぎますので、フリースやダウン等を着なくてもいいぐらい温かいこともあります。

山頂の浅間神社奥宮。日差し強くアンダーウェアのみ着用

山頂の気温が一桁台になりがちな7月上旬~中旬、8月中旬以降は晴れていても防寒用ウェアを用意するのが無難です。さらにどの時期でも、天気予報が曇りや雨マークが付いている場合は、防寒用ウェアを準備しましょう。

山小屋1泊以上、ご来光登山の場合

山小屋泊の場合は、天候に関わらず防寒用ウェアが必要になります。

山小屋内は外ほど冷えませんが、それでも夜中になるとうっすら寒くなります。小屋泊の方は、ほとんどが山頂や小屋前でご来光を見る予定だと思いますが、早朝は非常に寒く(山頂の最低気温の平均は0~5℃程度)、しかもご来光を見ている間はほどんど動きませんから、フリースとダウン等を着ていても寒くて長時間はじっとしていられないぐらいです。

鉢巡り、山頂でゆっくり滞在予定の場合

山頂のお鉢めぐり

お鉢巡りや山頂でゆっくりする予定の方は、防寒用ウェアを準備するのが無難です。

山を登ったり、降りたりしていれば多少寒くても体を動かしているので発熱しますが、アップダウンが緩やかなお鉢巡りや、山頂でゆったり過ごすとなると運動量が減って、防寒用ウェアを何かしら着ていないと寒くてじっとしていられなくなったりします。

その昔仲間4人とご来光登山した時のこと、1人が重い高山病を発症する中、牛歩でなんとか山頂に到着したのですが、他のメンバーが防寒装備不足で山頂に着いてまもなく「寒い!!!降りよう!」と言い出し、山頂にほとんど滞在することなく下山となりました。何時間もかけて登ったのに、山頂にいるのはほんの一時。。。防寒ウェアを着てないと寒いのはよくわかるのですが、少しやるせない気持ちになりました。

グループの一人でも準備不足だと、その人に合わせて行動せざるをえなくなります。体力不足や怪我や高山病は、なかなか予防が難しいですが、装備の準備は本人の心がけ次第と思いますので、一緒に登る仲間のためにもしっかりとした準備をおすすめします。

登山におけるフリースとインサレーション(ダウン・化繊)の役割の違い

標高の高い山の登山では防寒着として、フリースとダウンor化繊ジャケットをそれぞれを持っていくのが基本です。それは、それぞれの機能や役割が異なるためです。

フリースジャケット

フリースは、ほどほどの保温力があります。素材はポリエステルで乾きやすく、通気性があり、蒸れにくいため、登山中から休憩中に至るまで非常に出番の多いウェアです。

着心地が良く蒸れにくいフリースですが、その通気性のため強風になると風が抜けて保温力が低下します。しかし、これは上からレインウェアを着ることにより解決できます。

収納があまり小さくならないため、持ち運びに嵩張るのが登山において気になる点です。

ダウンor化繊ジャケット

保温力(中綿量に比例)が高く、防風性((生地が表と裏の2枚重ねのため、ウインドブレーカーを2枚着ているようなもの)が高く、登山用のものは収納も非常に小さくなります。

ただ、その保温力の高さゆえ、よほど寒くない限り汗だくになるため行動中にあまり着ません。 主に休憩中や山小屋の滞在中など、気温が低い中で長時間滞在するときに活躍します。

登山用と市街地用は違うの?

登山用と、おしゃれショップ等で販売されている市街地用のフリースやインサレーション(ダウン・化繊)ジャケットは違うのか?という素朴な疑問に解説してみたいと思います。

フリースジャケット

登山用のフリースといっても、数えきれないほどの種類があるため、なかなかまとめて表現するのは難しいです。実際に私が過去使ったフリース(ユ○クロ)と登山用を比較すると、明らかに登山用の方が軽くて温かい、蒸れにくく、伸縮性があるため動きやすいです。使い比べて実感したのは耐久性の違いです。登山用の物は何回洗っても毛玉できませんが、ユ○クロはすぐ大量の毛玉できたり、ポリエステルの毛の質感が購入時と大きく変わってしまったりして、部屋着でしかきれなくなりました。。。やっぱり値段が何倍も違うんでしょうがないですね。(この一件で、コストパフォーマンスの意味を考えさせられました。それに懲りて、その後はユ○クロのフリース買ってないので、最近はどうなのかわかりません)

あとは、フィット感ですね。市街地用のフリースはけっこうサイズがゆったりしていますが、登山用はメーカーにもよりますが、もう少し体にフィットします。ガバガバしていると保温力が低下(特に風の強いときは)するため、ある程度フィットしている方が保温力が発揮されます。

登山用のフリースは過酷な環境でも快適に動けるよう開発されていますので、使われている技術も最先端。市街地用と差があるのは当たり前です。ただ、すでに持っている市街地用のフリースがあるのなら、富士登山でも十分に活躍してくれるはずです。

富士登山に持って行くなら、行動中に着る可能性があるため、生地が薄手のがおすすめです。

インサレーション(ダウン・化繊)ジャケット

登山用と市街地用のダウンor化繊ジャケットは、かなり差があります。どちらでも保温力はだいたい中綿量に比例するですが、重さと収納サイズがかなり違います。

市街地用は小さく収納して持ち運ぶことを考えて作られていないため、全般的に生地が分厚いため、重く嵩張ります。登山用は、必ず収納して持ち運ぶことを考えているため、薄さと軽さと耐久性を実現し、さらに着用して行動することも考え防風性、速乾性、透湿性も持たせた最先端の生地を使っていたりします(登山用は性能はすごいんですよ)。 また、中の中綿は最高品質(軽くてよく膨らむ)ものをどのメーカーも使っています。そのため、着心地も非常に軽いです。

市街地用に負けるのはデザイン性ぐらいでしょうか。。。

インサレーションはダウンと化繊のどっちがおすすめ?

インサレーションとは、英語の”insulation”(意味:絶縁。断熱。遮音。また、絶縁体。断熱材。)からきていて、登山ではダウンや化繊の中綿を使用した防寒用ウェアのことを指します。読み方の違いでインシュレーションとも呼ばれます。

ある程度登山する方なら、ほぼみなさんが持っているだろうインサレーションのウェアですが、圧縮して収納できるため持ち運びやすく、重量に割りに保温力が高いことから、とても重宝します。

中綿の素材として、主に「ダウン」か「化繊綿」かで分類されますが、それぞれの特徴があるため、購入する前にその特性をよく知っておくことが大切です。

ダウン

ダウンの性能はFP(フィルパワー)で表記され、数値が高くなるほど高性能、高価格になります。登山用のウェアで使用されるのは600Fp~1000FPですが、どれでの市街地で使われているダウンに比べると高性能です。また、採取されるのがダックかグース(水鳥)かでも違いがあり、グースの方がダウンボールが大きく高級です。

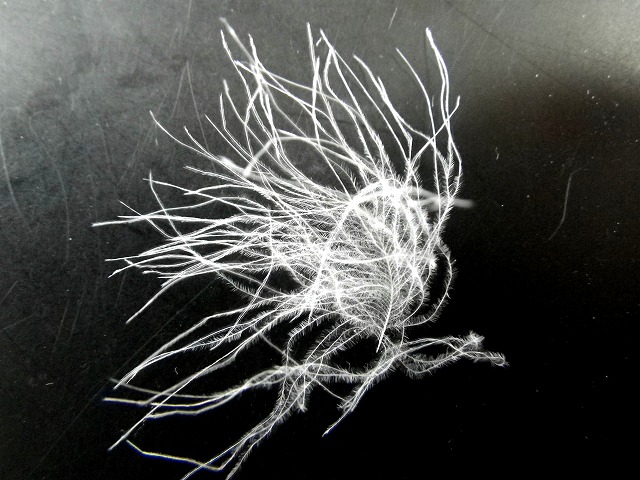

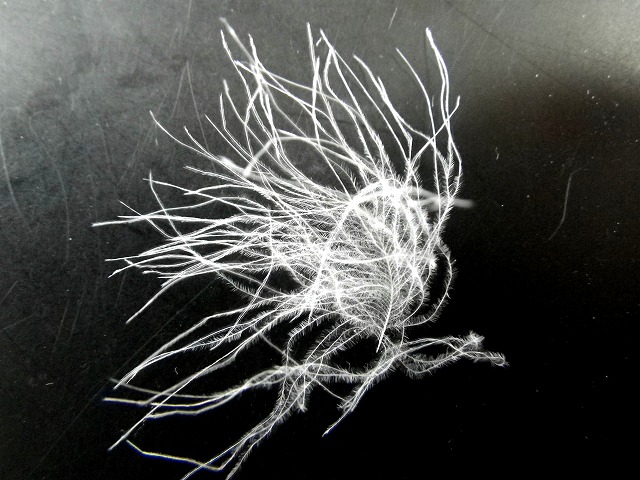

ダウンのダウンボールを拡大してみてみると、羽の先に羽が広がっています。綺麗に羽が広がることにより空気を流動しにくい空気(デッドエア)を抱えて高い断熱力生み出し、温かいとなります。

特徴として、FP値が高い場合、化繊に比べて単位グラムあたりの保温力が大きく、収納時の圧縮率も高いため小さくして持ち運べます。ただし、細かな羽が水濡れすると保温力がかなり落ちるのと、一度濡れてしまうとなかなか乾きにくいというデメリットがあります。

また、洗濯は化繊より少し気を使います。(ダウン用洗剤orごく薄めの中性洗剤使うなど)

化繊

プリマロフト(出典:primaloft.com)

化繊の中綿は、さまざまな種類がありますが、主に極細のポリエステル繊維を使用しています。

特徴として、FP値が高いダウンに比べると単位グラムあたりの保温力、持ち運びの小ささは劣ります。しかし、水濡れしても膨らみが落ちないためダウンに比べて保温力の低下しにくく、ダウンの場合は生地が裂けるとダウンが飛び出しますが、化繊系はそういう心配がありません。

また、気軽に自宅で中性洗剤で洗濯できるというメリットも有ります。

まとめ

以上の中綿の種類やウェアに入れている量の違いだけでなく、メーカーの縫製技術によっても保温力が変わってきます。おそらく登山用のインサレーションのウェアとして、広く普及しているのはダウンです。化繊は、使用頻度が高く、過酷な条件で着ることが想定されるような、登山ガイドや上級登山者が愛用している印象です。

フードあり、なし、どっちがおすすめ?

レインウェアには必ず雨よけのフードが付いていますが、中間着となるフリースやダウンor化繊ジャケットの場合、フードが付いているモデルや付いていないモデルがあります。初心者の方には、どっちを選べばよいかわからない、と疑問に感じることもあると思います。

私の経験からですが、無積雪期で特に夏中心に使う中間着となるウェアは、フードが無いのが扱いやすいです。例えば、フリースにフードがあると、その上からレインウェア着たとき、フリースのフードが首の後ろでダブつきます。これが、フリースもフード付いてて、ダウンジャケットにもフード付いてて、その上からレインウェアを着ようものなら、それはもう首の後ろがモッコリして、とても邪魔になります。それならと、全部のフードをかぶると無駄に熱くなり、それもまた邪魔です。氷点下でも行かないと、なかなかフードの出番ってそんなに無いです。更にフード付きのモデルは、付いていないモデルよりも価格が高く、重量も増え、収納サイズも増えます。

登山においてフードが明らかに重要になってくるのは、主に氷点下になるような時期、春、秋、冬です。春・秋は無くてもそれほど問題になりませんが、冬の登山は猛烈な凍てつく風が吹いてくるため必須です。

夏の富士登山では、ご来光待ちの時に限ってはあっても良いですが、それ以外ではフード無しで十分と思います。あえてフード付きを選ぶとしたら、単純にデザイン的に好み、とかでしょうか。

私もいくつかのジャケットを使ってきましたが、登山で使うとなると、中間着となるウェアは頻繁に脱ぎ着、重ね着しますので、フード無しが扱いやすいなと感じます。

選び方の基本とレイヤリング(重ね着)

富士登山に限らず、登山では行動中に使用するウェア1枚に保温力を持たせすぎず、細かく保温力調整ができるようにするのが基本です。

暑い時

⇒ アンダーウェア(下着・Tシャツ)

少し寒くなってきた時

⇒ アンダーウェア(下着・Tシャツ) + レインウェア(雨具)

もしくは、

⇒ アンダーウェア(下着・Tシャツ) + フリース

けっこう寒い時

⇒ アンダーウェア(下着・Tシャツ) + フリース + レインウェア(雨具)

かなり寒い時

⇒ アンダーウェア(下着・Tシャツ) + フリース + インサレーション(ダウン・化繊)ジャケット + レインウェア(雨具)

以上のように、外気温に合わせて重ね着をするとかなり温かく保温力が上昇し、暖かくなるのでおすすめです。

人気・おすすめの防寒ウェア

アウトドアメーカーから様々な防寒ウェア(フリース・インサレーション)が販売されています。アウトドアメーカー製は、軽量・コンパクトで着心地が軽く、登山はもちろんのこと普段着用としても非常に優秀です。

ザ・ノースフェイス マウンテンバーサマイクロジャケット

軽量で優れた保温性を持つマイクロフリースを採用したジャケット。リサイクルフリース素材を使用した、環境問題に配慮した商品です。サイズ感を見直し、背中の幅を出すことで動きやすさが向上しました。パックのショルダーハーネスが当たる肩部分は、耐摩耗性に優れたナイロン生地を使用。静電気の発生を抑える静電ケア設計。森林限界を越える登山シーンから肌寒い季節のキャンプまで、シーンを問わず幅広く活用できる中間保温着です。

- 【Fabric】Versa Micro 100 ECO(ポリエステル100%)<肩部分>NORTHTECH Cloth ECO(ナイロン100%)

- 【Function】 リサイクルフリース素材を使用/肩部分布帛補強/両脇ファスナー付きポケット

- 【Size】 S、M、L、XL、XXL

デザイン性の高い薄めのフリーズジャケットです。肩部分がナイロン生地で覆われているためザック(リュック)を背負っても摩耗に強いです。中間着として使えるよう、身体にフィットするサイズ感です。ノースフェイスブランドにしては、1万円前後で販売されていてお得感がありますが、「フリース生地が擦れに弱い」等のレビューが散見されます。ロングセラー商品で、カラー展開も豊富で、通販サイトのレビュー数も多いです。メンズ、レディース用あります。

ユーザーレビュー

- 薄い:夏の富士登山に持っていきました。頂上ご来光待ち 風が強いので持ってて良かった。この上にサンダージャケット、マウンテンレインテックスジャケットきました。普段使いもいい。

- 快適です!:今まではユニクロのフリースを普段使いにしていましたが、登山の際には中に熱が籠ってましたが、こちらの商品はさすが登山メーカーだけあって熱をうまく逃してくれ快適でした。薄手ですが保温性も十分で軽量です。

- そもそも冬用のフリースじゃない:これは冬用のフリースではないです。夏〜秋にかけて登山する時の夜間保温等に使うフリースです。多くの方がぴっちりかキツめで生地が薄い、と書いていますがそれは元々薄手のシャツの上から羽織り、その上に薄手のダウンジャケットを着ることを想定している為。 なので生地が薄めだしモコモコしていない訳です。このフリースだけだと寒いならライトヒートジャケットを着る。 そんな感じで夏山向けの防寒着なのであって、冬にメインで着用するフリースでは無いです。薄手のカーディガンとしてなら最高です。 これの上に厚手のフリースを着込むと保温効果を高めてくれます。冬に着用するなら、インナーとして着る様にすれば「全然暖かくない! 損した!」とならないんじゃないかと。このレビューが参考になれば幸いです。

- 皆さんのレビューをみて、1サイズ上を購入し、良かったです。軽くて暖かいです。

- 購入して良かったです。めちゃシンプルにカッコ良いです着心地も良く薄くても暖かい。色合いも綺麗でブラック最高です。

[出典]amazon・楽天

ザ・ノースフェイス サンダージャケット

ダウンと化繊わたの軽量ハイブリッドダウンのジャケット。高度な洗浄技術により汚れを徹底的に除去し、さらにはっ水性を付加したクリーンなダウンに、身体が発する遠赤外線のエネルギーを利用して保温効果を発揮する光電子とはっ水ポリエステルファイバーをブレンド。濡れても暖かさを保ちます。生地にはソフトな肌触りで非常に軽く、強度も兼ね備えるパーテックスカンタムを使用。耐久はっ水加工を施し、急な天候変化にも対応します。 本体をポケットに収納できるポケッタブル仕様。行動着としても積極的に活用できる1着です。

- Fabric) <表地>PERTEX Quantum ECO(ナイロン100%)<中わた>HYBRID CLEANDOWN 光電子 PRO(ダウン54%、ポリエステル40%、フェザー6%)<裏地>PERTEX Quantum ECO(ナイロン100%)

- Function)ダウンと化繊を半分ずつ使用したハイブリッドダウン/ファスナー付きハンドウォーマーポケット/左胸内ポケットパッカブル仕様

- Size) S、M、L、XL、XXL

- Weight) 約275g(Lサイズ)

ノースの軽量なインサレーションのジャケットです。メーカーによって多少構造が異なりますが、同様の保温力のインサレーションジャケットは3シーズン登山では定番のため、その他アウトドアメーカー(モンベル等)でも類似のジャケットが必ずあります。この保温力帯のジャケットは、富士登山に置いては「ご来光登山」や「山頂でのご来光待ち」でほぼ着ることになると思います。日帰り登山では、天候が曇天等かつ山頂のお鉢めぐりをする場合に着用する可能性があります。因みに私は、ほぼ同じ保温力のマムートのダウンジャケット(10年前くらいに購入)を今でも使っていて、富士登山では1泊登山ではもちろんのこと日帰りでも持っていきます。

ノースのサンダージャケットは、レディースもあります。amazonでのレビュー数が多く、評価も高いです。

ユーザーレビュー

- ○夏山登山で使っています:アルプスの夏山のテント泊で問題なしでした。圧縮すればかなりカサが小さくなりダウンなので当然軽量なので重宝します。それと着ぶくれ感もないのでスッキリシルエットになります。173cm73kgでLサイズでちょうどいい感じです。

- ○インナーダウンとしてベスト:登山でのインナーダウン用に作成されているので、Tシャツ着用でピッタリサイズがベストなダウンです。168センチで60kgでMアウター用に着用するならワンサイズUPが必要だが、用途が違うと思います。UNIQLOのウルトラライトダウンより細身です。

- ○ジャストサイズがカッコいい:登山でインナーダウンもしくは休憩時に使用する目的で購入、事前に実店舗でMとLを試着してみたがMサイズは自分の身体にジャストフィット、かと言って窮屈な感じは無い、一方Lサイズは身幅に少し余裕あり、見た目的にもMサイズが良かったので購入、実店舗にディープトープが無かったのでAmazonでの購入となりました、ブラックは他の人と被りやすいですからオススメの色だと思います。体型や着方にもよりますが、173㎝、68㎏でアウター目的ならL、インナー目的ならM、でいけると思います。自分は秋口や春先にジップを開いてアウターでも使えるなと思いました。

[出典]amazon・楽天

その他

いろいろ調べてみると、amazonで「登山 ダウンジャケット」と検索すると、5000円程度から多数出品されています。

一流メーカー品は、撥水する軽量な生地、軽量かつ高品質ダウンの使用、ダウンの羽抜けを抑制する特殊な加工・繊維を使い、ある程度の透湿性を持たせています。安価なものはその点をどの程度考慮されているのか、未知数です。

製品によって、購入者のレビュー評価にバラツキあるため、高評価のものだけに絞ったリンクを作成しました。ご参考に。

⇒ amazonでの「登山 ダウンジャケット」検索結果(評価☆4つ以上)

まとめ

- 富士山頂の最高気温を見ると平均で10℃程度、最低気温の平均は0~5℃程度

- よほどの好天でないかぎり、防寒着を持っていくのが無難。ご来光見る方は必須。

- 防寒着として、フリースとダウンor化繊ジャケットをそれぞれを持っていくのが基本

- 行動中に使用するウェア1枚に保温力を持たせすぎず、細かく保温力調整ができるようにする

- 市街地用のウェアでも代用できるが、登山用は非常に軽く、収納もコンパクトになる

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

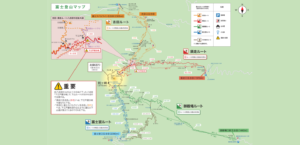

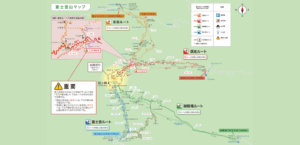

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

天気

アクセス

コメント