近年、富士山を登って感じるのが、身体に負担の大きな歩き方をしている方を度々見かけることです。特に膝への負担の大きな下りでは「辛そうだけど大丈夫かな」「膝を悪くしてしまわないだろうか」と感じさせる登山者も少なくないです。

管理人

管理人実は山の歩き方を実践すると、身体への負担が劇的に小さくなります!

このページでは、山歩きの基本を登山ガイドの野中さんの動画をベースに紹介していきます。

- 【登山歩行術①】歩き方-基礎編|フラット歩行と2軸歩行[約24分]

- 【登山歩行術②】歩き方-登り編|重心移動とストレッチ [約14分]

- 【登山歩行術③】歩き方-下り編|ペンギン歩きと腰の引けない着地法[約17分]

※このページの内容は登山ガイド野中径隆さんに確認してもらい、追記のアドバイスも頂いています。

最初に

しっかりとした理論に基づいた登山の歩行技術を学ぶことで、より楽に登山道を歩けるようになります。しかし、登山歩行技術はここで紹介した内容を一度見ただけではなかなか実践できない面もあります。

理由は、

- 身体の使い方は、言葉の解説や写真・動画など外面からはわかりにくい面がある

- 体感覚のズレや自身の歩きぐせ(内股・がに股など)が影響し、自分でやっているつもりでも実際できていないことがある

- 普段とは違う歩き方になるため、ある程度それを繰り返し身体で覚えるトレーニングが必要になる

というところでしょうか。いきなりすべてを実践するのは難しくても、このページに掲載した内容の一部でも実際の登山に活かすことができたら、実際の富士登山でももっと楽に歩けるようになるはずです。

今までにとてもたくさんの登山者を見てきましたが、普段からスポーツをしている若い世代の方は山の歩き方を知らなくても登りきれる面もありますが、

- 普段から運動不足気味な方

- 全般的に身体能力が衰えている中・高齢者の方々

には、ぜひぜひ実践していただけたら、と思っています。

多少の身体的な衰えは適切なトレーニングと歩行技術で十分補えるだけでなく、身体への負担も軽減されるため怪我・故障の予防にもなります!

ーーー追記ーーー

このページの作成にあたり、疑問点があり、野中ガイドに質問してみました。

動画で山で歩きやすくなる”ストレッチ”や”筋肉トレーニング”が紹介されていますが、どの程度取り組めば良いのでしょうか?

トレーニングの目安は特にないですが、個々でもともとの筋力に差があると思うので、自分自身の筋肉にかけられる負荷の限界に近い回数を行うことが大事で、後はそれを出来れば毎日繰り返すこと(最初のうちは間隔をあけても良い)になります。ストレッチに関しては1セット20秒取り組んでみてください。

続けられる環境は、個人差があると思うので、とにかく続けやすくすることが大事です。

以上踏まえ、以下の内容をご確認ください☆

【登山歩行術①】歩き方-基礎編|フラット歩行と2軸歩行

【動画】山の歩き方-基礎編|フラット歩行と2軸歩行 [約24分]

動画の目次

- 00:00 登山歩行術 歩き方-基礎編

- 02:27 山歩きと街歩きの違い

- 03:45 重心と片足立ち

- 06:56 フラット歩行-解説

- 08:55 フラット歩行-実演:骨盤の回旋

- 12:46 2軸歩行-解説

- 15:02 2軸歩行-実演

- 18:34 ストレッチ-股関節の前後の柔軟性

この動画では、重心と片足立ち、フラット歩行、2軸歩行の基本的な歩行技術について解説がありますが、この動画の中で日常歩きと大きく異る点として、フラット歩行で骨盤を回旋させる歩き方です。この”骨盤を回旋させて歩く”は、実際に実践できるようになると見た目以上に登山道を楽に歩けるようになります。特に下りでは、骨盤を回旋させることにより、着地時の衝撃を骨盤全体で受け止めることができるようになり、膝への負担も大きく緩和されます。

私がこの歩き方を教わった時、骨盤の回旋は、日常歩きではほぼしていなかったため、いきなり山でこの回旋歩きをするとかえって疲れました。つまり、いきなり登山日になって実践するのは難しいということです。この動画で解説されている内容は非常に有用ですが、ある程度この歩き方に慣れるための事前トレーニングも大切で、それができて初めて本番の登山で活かすことができます。

動画の最後の方に、具体的なストレッチ方法も紹介されていますので、ぜひ実践してみてください☆

【登山歩行術②】歩き方-登り編|重心移動とストレッチ

【動画】山の歩き方-登り編|重心移動とストレッチ [約14分]

動画の目次

- 00:00 登山歩行術 歩き方-登り編

- 01:43 山の効率的な”登り方”

- 08:17 足首のストレッチ

- 09:21 スプリット・スクワット

歩幅は小さくし、重心をしっかり前足に乗せて立ち上がる、など効率的な登り方を解説されています。ただし、この登り方を実践するには、片足で自分の体重を支えられる程度の筋力が必要です。動画の後半で、スプリット・クスワットというトレーニング法でこの身体を支える筋力を自宅等で鍛えることが可能です。実際にやってみるとわかりますが、ゆっくり深く曲げるとかなり負荷が高く片足で10回程度やるだけでも足が張ってきます。ぜひ、トライしてみてください☆

【登山歩行術③】歩き方-下り編|ペンギン歩きと腰の引けない着地法

【動画】山の歩き方-下り編|ペンギン歩きと腰の引けない着地法 [約17分]

動画の目次

- 00:00 登山歩行術 歩き方-下り編

- 01:53 安全な”下り方”

- 03:25 ペンギン歩き

- 04:45 エンジンブレーキ歩行

- 06:29 腰の引けない着地方法

- 08:51 大腿筋ストレッチ

- 10:51 フロントランジ・バックランジ

登山中の怪我・故障原因の多くが下山中に起こる、と言われています。富士登山の下山道はどの下山道も滑りやすく登山者が滑って尻もちつく姿をたまに見かけます。下りはスピードが出やすくスリップや転倒、さらには着地の衝撃も大きいためです。この動画の内容を実践できるようになれば、より安全で身体への負担も小さい下り方ができるようになります。

この下り方を試してみるとわかりますが、ゆっくりと足を着地させる時に膝を曲げた状態でも踏ん張れるだけの筋力が必要です。それに必要な筋力はフロントランジ・バックランジで強化できますので、ぜひ実践してみてください☆

最後に

登山は山を登り下りすることが基本です。個人的な経験から、富士登山で身体の負担になりやすいのがやはり”下り”です。より膝への負担を軽減し、また膝の上にある大腿四頭筋への負荷も軽減することができます。

私がまだ野中さんから山の歩き方を学ぶ前、富士登山の長い下りでは大腿四頭筋が途中で痛くなり下りが苦痛でしたが、学びにより大腿四頭筋ばかりに負担がかかる下り方から開放されたため、富士山でも他の山々の登山でもあのような膝上の痛みを体験することはほとんどなくなりました。近隣の山々の事前トレーニング時に、上記の内容を実践しみてください!

山の歩き方講習会

関連書籍

関連ページ

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

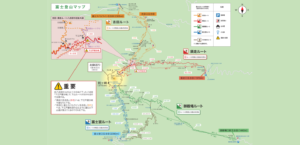

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

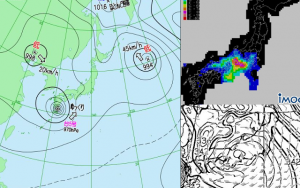

天気

アクセス