2024年(令和6年度)の開山情報は随時更新中です。

[PR]

富士登山は事前のトレーニング~体作りと歩行技術の習得~で飛躍的に楽に登れるようになります!

富士登山に必要な体力度をルート定数により把握し、その数値を参考に自宅に近い山々の登山道でトレーニングする内容を記載します。

目次

富士登山ではどの程度の体力が必要なのか?

富士山に初めて登る方にとって、富士登山がどの程度の体力を要するのか想像しにくいと思います。現在、登山業界では「ルート定数」という登山ルートで求められる体力を数値化さらたものが普及していて、このルート定数よりおおよその体力度を想定することができます。

体力度の目安-「ルート定数(コース定数)」とは?

「ルート定数」は全国同一基準で登山ルートの体力度を示す数値です。※ルート定数はコース定数とも呼ばれます。

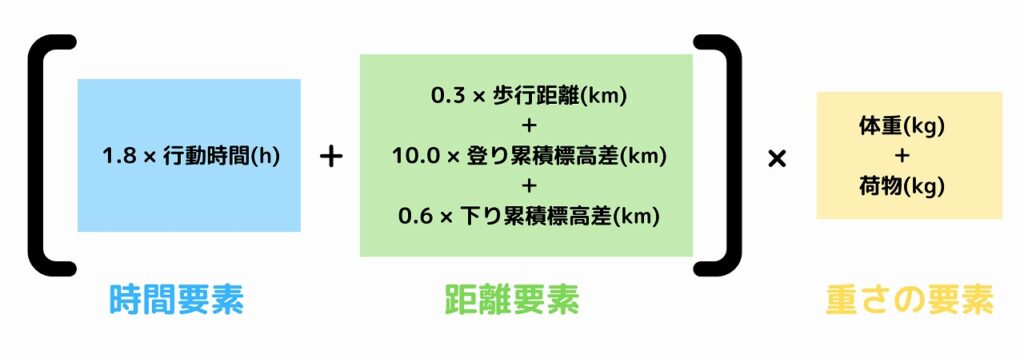

ルート定数は、

ルート定数は、

- 行動時間(一般的なコースタイム)

- 水平移動距離

- 累計登りの標高差

- 累計下りの標高差

より算出される数値です。また、ルート定数に”重さの要素”を掛け合わせることにより推定の消費カロリーも算出することが可能です。

ルート定数の1要素である行動時間(一般的なコースタイム)は、登山地図によって多少異なります。一般的なコースタイムはある意味では曖昧な基準だからです。そのため、ルート定数もどの地図のコースタイムを使用するかによって、数値も変わってきます。

ルート定数(コース定数)で何がわかる?

ルート定数により、過去に自分が歩いたことのあるルートの数値から、登山予定のルートの体力的難易度を推測できます。

<ルート定数 参考例>

- 高尾山:高尾山駅-高尾山山頂を6号路で往復 ⇒ ルート定数 14

- 富士山吉田ルート:富士スバルライン五合目-剣ヶ峰を往復 ⇒ ルート定数 43

例えば、高尾山の6号路を登ったことがある場合はルート定数は14のため、吉田ルートの登山を計画している場合に求められる体力は高尾山登山の約3倍、とわかります。

また、1日あたりのルート定数の目安も公表されています。

- 10前後 体力的にやさしく初心者向き

- 20前後 一般的な登山者向き

- 30前後 日帰り登山の場合、健脚者向き

- 40以上 日帰りでは困難。1泊以上の計画が必要

富士山のルート定数(コース定数)

富士山のルート定数は、公的機関作成の資料により以下のように公示されています。([出典:静岡県/静岡県「山のグレーディング」])

- 富士山(吉田ルート:スバルライン五合目⇔剣ヶ峰) ⇒ ルート定数 42.7

- 富士山(御殿場ルート:御殿場口新五合目⇔剣ヶ峰) ⇒ ルート定数 60.1

- 富士山(富士宮ルート:須走口五合目⇔剣ヶ峰) ⇒ ルート定数 50.2

- 富士山(富士宮ルート:富士宮口五合目⇔剣ヶ峰) ⇒ ルート定数 40.7

以上より、高尾山(ルート定数14)基準で考えると

- 富士山を日帰りで登る ⇒ 高尾山の約3~4往復に相当

- 富士山を1泊2日で登る ⇒ 1日分で高尾山の約1.5~2往復に相当

ということがわかります。高尾山をそれだけ往復できれば、富士登山できる体力がある、と推測されますただ、実際には森林に囲まれた高尾山の登山道より、富士山の方が酸素が薄く天候の影響も強く受けるため明らかにハードです。

富士登山前に、上記ルート定数を参考に、近隣の山々でトレーニングするのがおすすめです。

近隣の山々のルート定数はどうやって調べるの?

ルート定数の意味も富士山のルート定数もわかったが、近隣の山のルート定数は? という方も多いと思いますので、調べ方を掲載しておきます。

- ステップ①:オンライン登山地図で登山ルートの「行動時間(一般的なコースタイム)・水平移動距離・累計登りの標高差・累計下りの標高差」を調べる

- ステップ②:それぞれの値を計算フォームに入力する

「行動時間(一般的なコースタイム)・水平移動距離・累計登りの標高差・累計下りの標高差」を調べる

ルート定数の各要素を調べます。様々な方法がありますが、ここでは会員登録無しで調べられる方法を記載します。

ヤマケイ コースタイム付き登山地図

ヤマケイオンラインに掲載されている”コースタイム付き登山地図”で諸要素を確認できます。

- 山域を選ぶ ⇒ コースタイム計画をたてる をクリック ⇒ 登山口・目的地の○のクリック

で諸要素が表示されます。

※登録無しでも無料で確認できます。ただし、スマホ操作は難しくパソコンでご確認ください。会員登録するとルート定数も確認することができるようになります

ルート定数(コース定数)/ 消費エネルギー 計算フォーム

登山地図で確認した諸要素を自動計算フォームに入力すると、ルート定数と消費エネルギーを自動計算できます。

最後に

ルート定数を知ることにより、より具体的な事前トレーニングが可能になります。ぜひ上記を参考に自宅から簡単にアクセス可能な山々を登ってみてください。

また、近隣の山々を登る際に、別ページで紹介している登山歩行技術もぜひ実践してみてください☆

2022.05.09

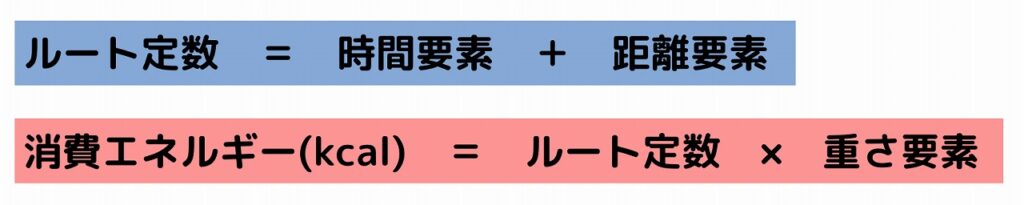

登山歩行技術「登り方・下り方」編~より安全に楽に登る

近年、富士山を登って感じるのが、身体に負担の大きな歩き方をしている方を度々見かけることです。特に膝への負担の大きな下りでは「辛そうだけど大丈...

装備・持ち物リスト

10年以上の登山経験を元に作成しました。安全・快適な登山の参考になれば幸いです。

こちらの記事もよく読まれています。

2023.04.25

【2024年度】何から始める?[時系列で見る]富士登山の計画手順と全体の流れ

時系列で見る富士登山の計画~登山日までの主な計画手順・流れ ...

2023.04.27

【2024年度】富士登山の服装・装備・持ち物の準備リスト一覧

富士山は標高3776mの日本一高い山です。森林限界(2500m程度)を超えると強烈な陽射しや雨や風をやわらげてくれる樹木がありません。 ...

2023.04.11

【厳選】コストパフォーマンスに優れ、高評価の富士登山の装備一覧

あくまで富士登山基準 新しく何かを始めるとなると、必要となる装備や持ち物の購入でそれ相応のコスト(費用)がかかりますが、過剰な性能...

2023.05.02

【2024年度】富士山-登山道具・装備レンタルの総合案内(レンタル事情・特徴・価格)

2024年度レンタル情報を調査富士登山のレンタル事情、レンタルする前に知っておきたいこと、大手レンタル会社の特徴・内容・価格について調...

2023.05.01

富士登山装備(レインウェア・登山靴)のレンタル体験記-[やまどうぐレンタル屋]編

昨今、登山用品を買わずに、レンタルされる方々が多数おられます。 そこで、私自身が登山用品をレンタルしてみました!(^^)! 以下、富士登...

2023.04.24

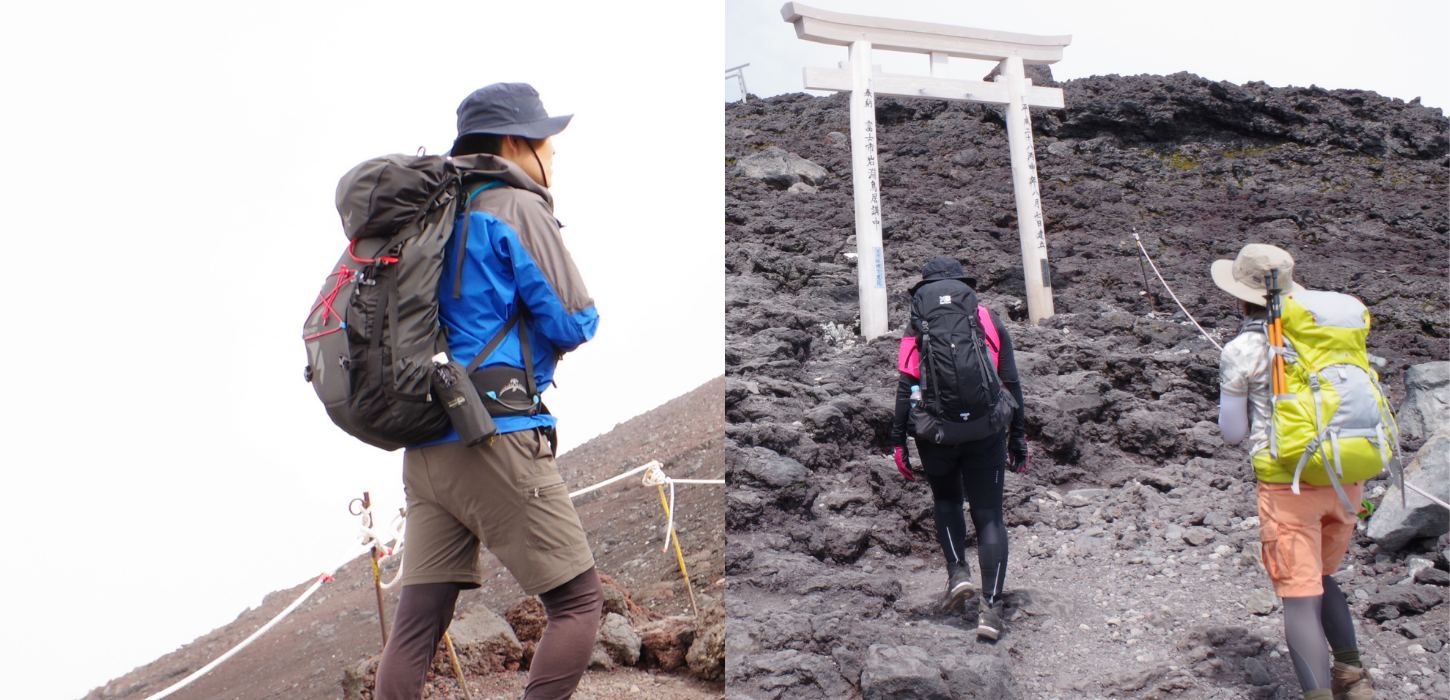

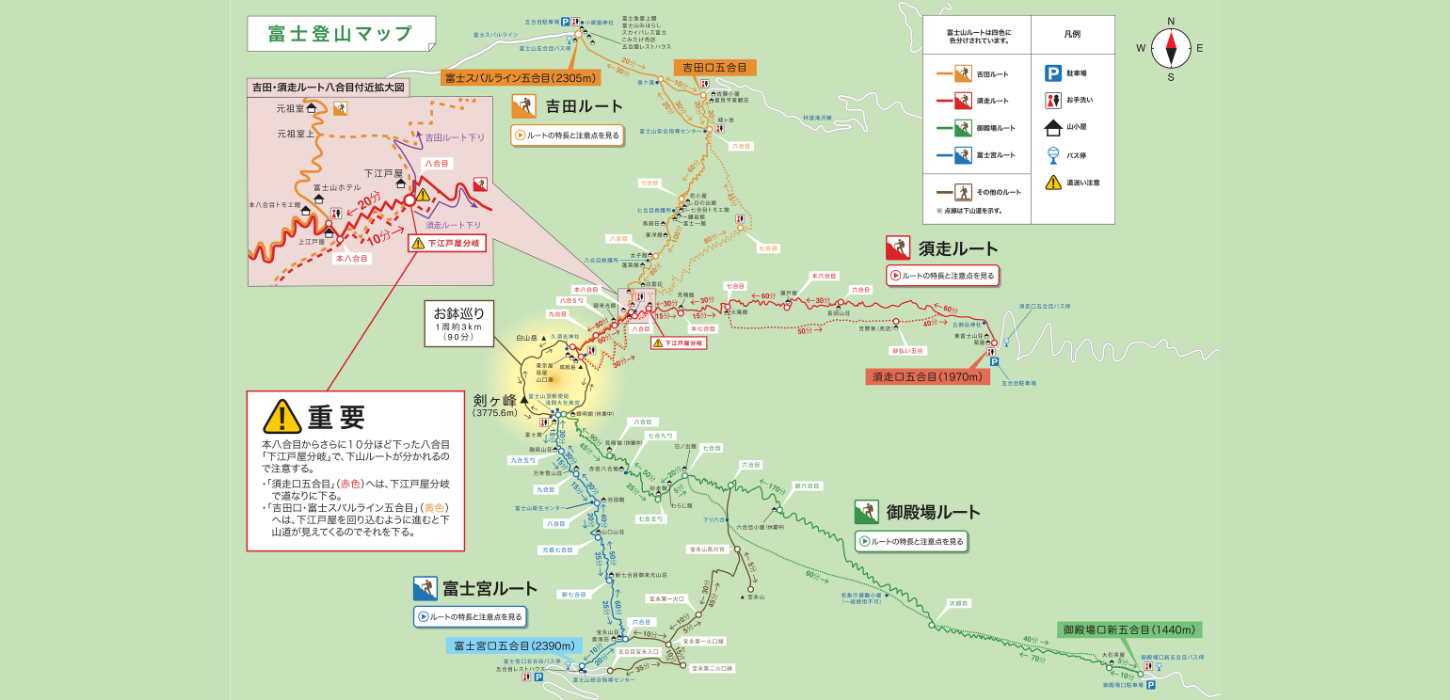

【2024年度】富士登山の主要4ルート 比較&人気ランキング! ~麓からの古道ルート~

2024年更新!富士山の吉田・須走・御殿場・富士宮の登山ルートの概略図、特徴の比較(登山口(五合目)標高、歩行距離、所要時間・コースタイム、...

2023.04.25

【2024年-無料版】富士登山ルート地図・マップ[簡易/詳細]の総まとめ[英語対応]

複数の地図の閲覧を推奨 同じ登山道を様々な視点で地図化しているため、基本的な内容は一緒ですが、見やすさ・詳細度・関連情報の掲載量が...

2023.01.15

【2024年版】富士登山の高山病の症状・予防と対策・体験談

高山病の発症リスクを下げる 富士登山に挑戦する前に、富士登山における高山病の発症率、発症しやすい高山病の症状、発症を防ぐ予...

2023.05.01

【2024年版】富士登山者向け天気予報(雷・強風・雨)確認手順

富士山の登山数日前~当日の天気予報(雷・強風・雨)の確認手順を掲載します。最初に、特記事項を掲載しておきます。 現地の配信情報の確認を 富士...

2023.05.01

富士山の夏期マイカー規制 【2024年(令和6年)度】

マイカー規制とは? [出典:静岡県] マイカー規制対象 「富士スバルライン」(山梨県)⇒ 富士スバルライ...