富士登山@2026年(令和8年度)

2026/01/29更新

2026年度の情報は例年、春ごろから順次公開されます。当サイトでも同時期より最新情報を随時更新していく予定です。

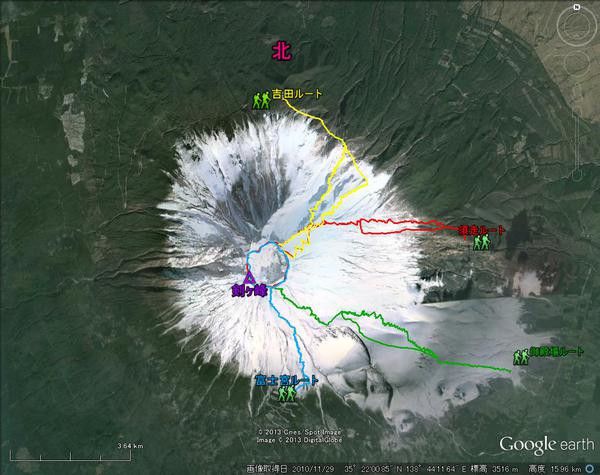

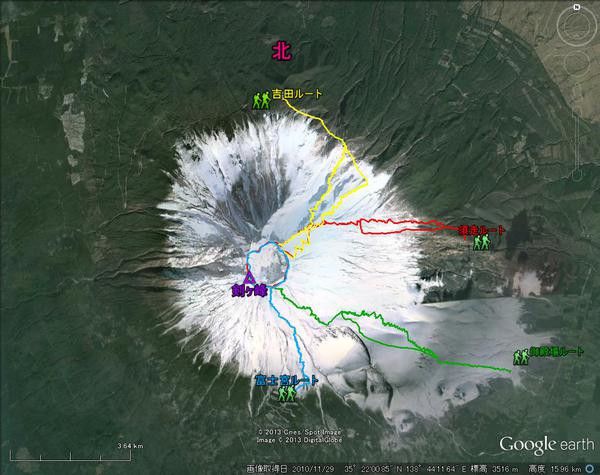

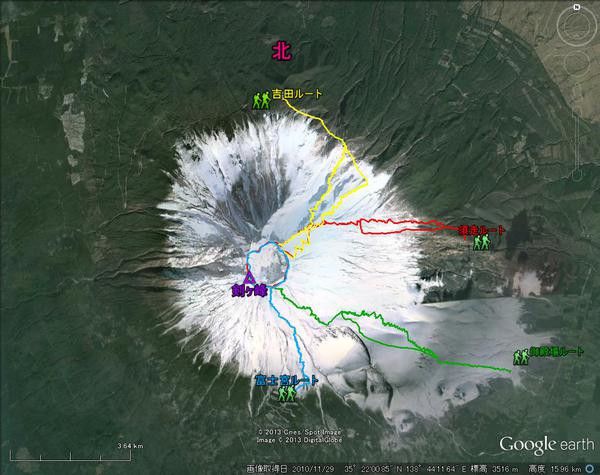

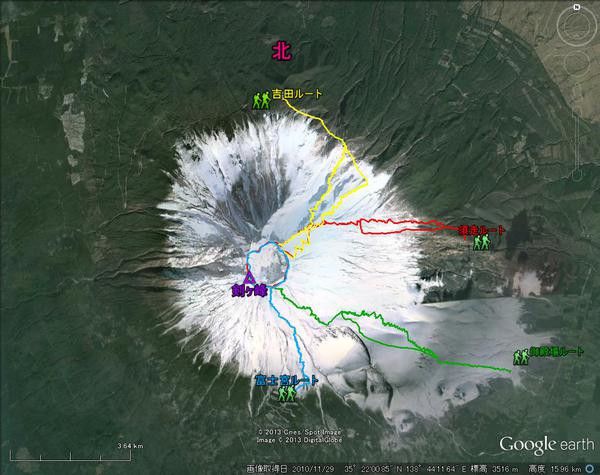

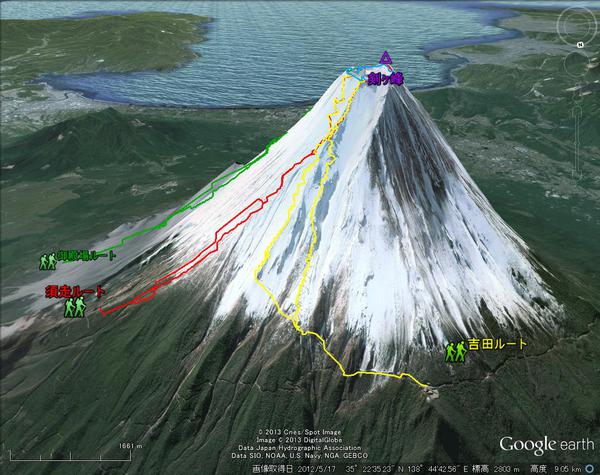

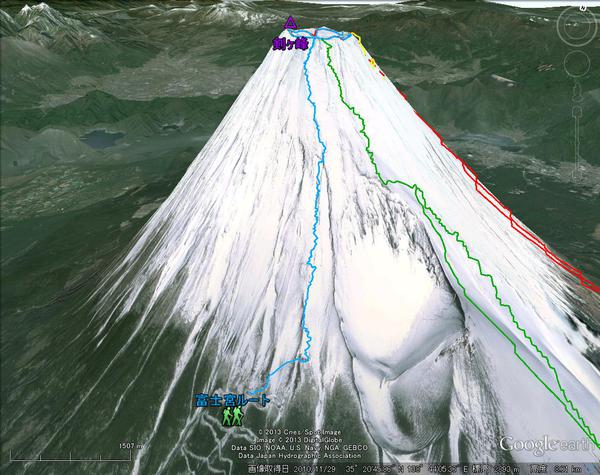

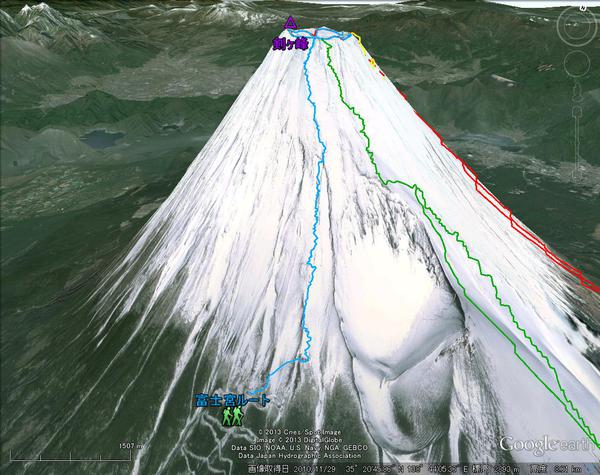

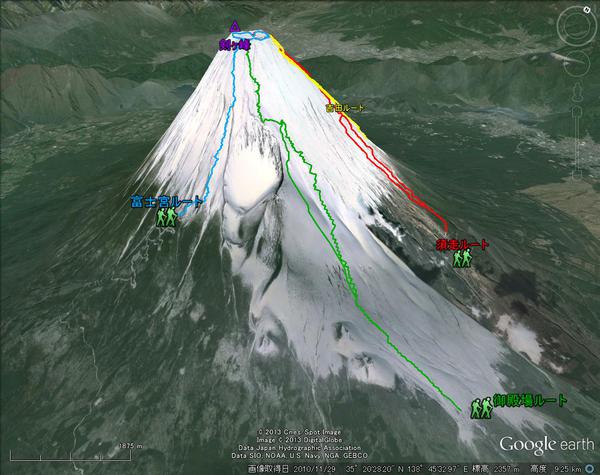

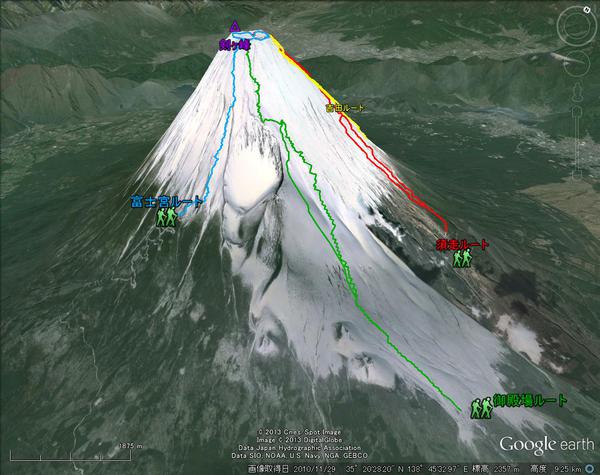

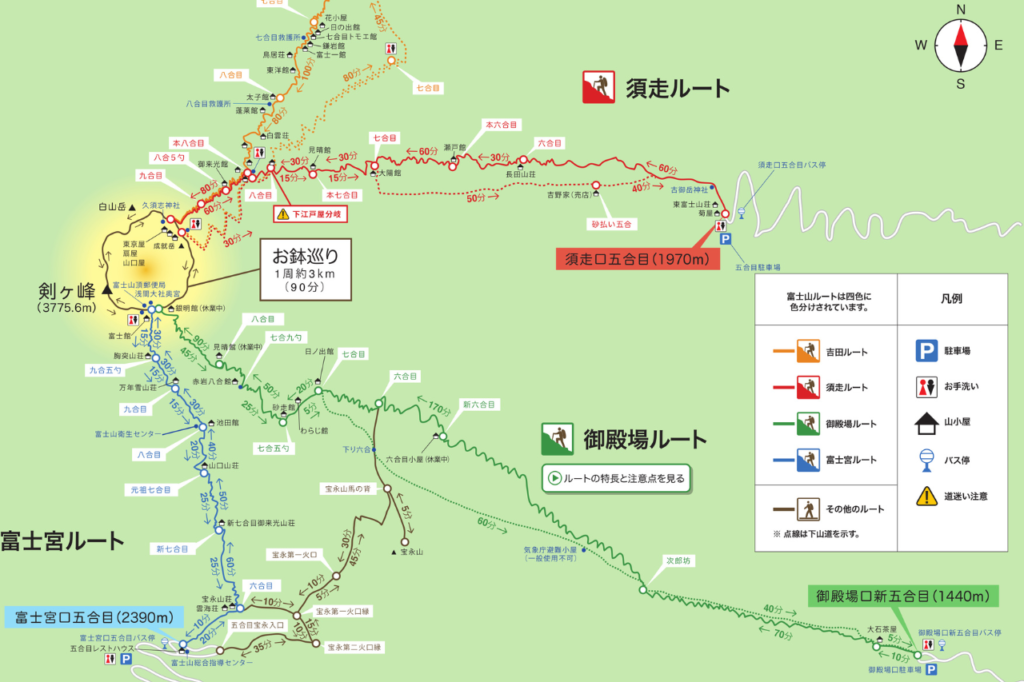

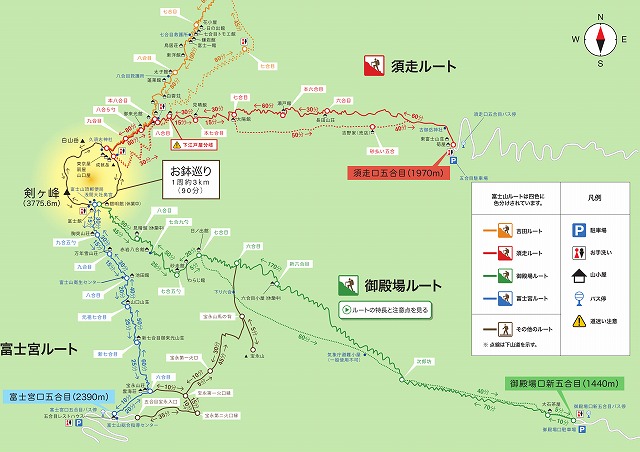

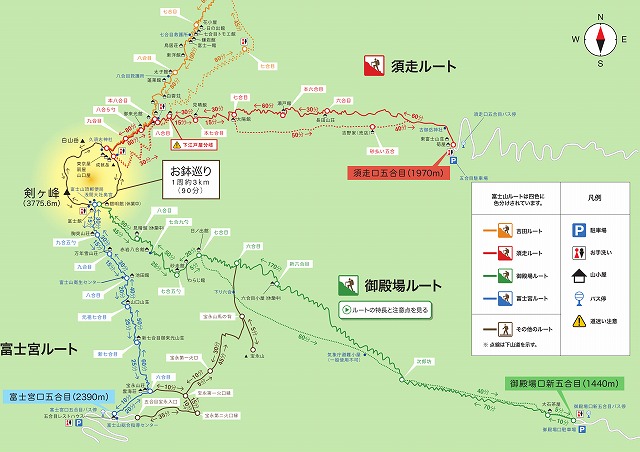

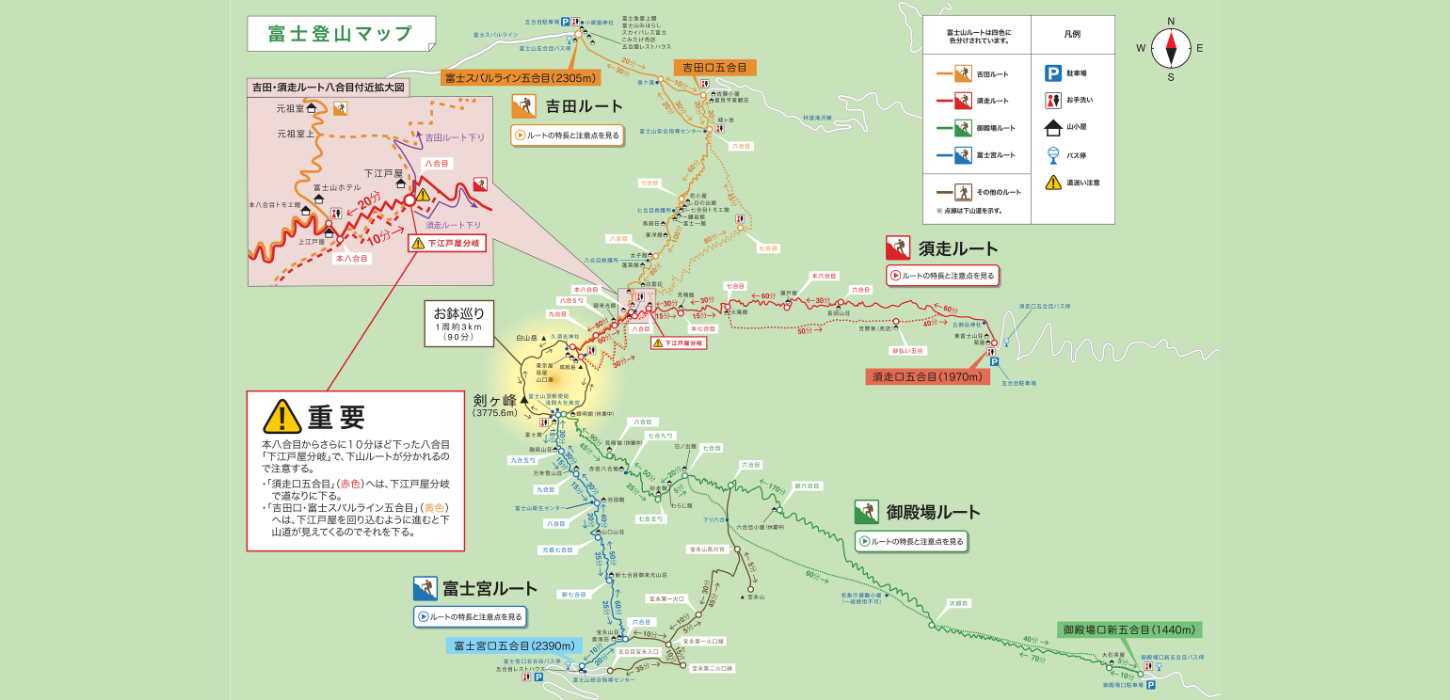

富士山の吉田・須走・御殿場・富士宮の登山ルートの概略図、特徴の比較(登山口(五合目)標高、歩行距離、所要時間・コースタイム、山小屋数)、近年の登山者数について解説。さらに富士山の麓からのゼロ合目・古道ルート(吉田口・須山口・村山口・村山古道・精進口・船津口・ルート3776・富士山一筆書きルート)も紹介します。

管理人

管理人富士山の登山ルートは多くの登山者がチャレンジする「五合目スタートのルート」の他に、あまり知られておらず難易度が高い「山麓スタートのルート」があります。どちらもこのページで紹介しています☆

富士登山の4ルート比較

主な富士山の登山ルートは大きく4つあります。

富士登山の全体の解説動画(4分)

4ルートの比較表

| ルート名 (※1) | ルート定数 (※2) | 登山口標高 (五合目) | 歩行距離 | 所要時間 (休憩含まず) | 山小屋数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 42.7 | 2305m | 全:15.1km 上り:7.5km 下り:7.6km | 全:約9時間20分 登り:約6時間 下り:約3時間20分 | 18 |

| 40.7 | 2400m | 全:10km 登り:5.0km 下り:5.0km | 全:約7時間40分 登り:約5時間 下り:約2時間40分 | 9 |

| 50.2 | 2000m | 全:14km 登り:7.8km 下り:6.2km | 全:約8時間10分 登り:約5時間40分 下り:約2時間30分 | 12 |

| 60.1 | 1440m | 全:19.5km 登り:11.0km 下り:8.5km | 全:約10時間40分 登り:約7時間30分 下り:約3時間10分 | 5 |

- ※1 各登山ルートを識別するために、黄・青・赤・緑の色が割りあてられています。

- ※2 「ルート定数」は全国同一基準で登山ルートの体力度を示す数値です。

「ルート定数」は全国同一基準で登山ルートの体力度を示す数値です。高尾山の1往復のルート定数が約14です。最も楽な富士宮ルートでも、必要な体力が高尾山の約3往復分に相当することがわかります。ルート定数については別ページで詳しく解説しています。

普通は山小屋付近で何度も休憩せざるえない状況になるはずなので、プラス数時間くらいは見ておいた方が良いでしょう。特にご来光待ちなどしていると、滞在時間がさらに長くなります。

富士登山ルートの人気ランキング

過去(2017~2023年度)の登山者数推移と登山者割合・ランキング

4つの登山ルートの全登山者数、登山者数ランキングです。富士山の各ルートには、登山者の計測カウンターが設置され環境省のHP[環境省 関東地方環境事務所]で計測結果が公表されており、そのデータを元にまとめました。

一番人気は吉田ルートです。過去数年の登山者数の推移を見ると、登山者数の増減はあるものの、各ルートの登山者ランキングはほぼ同じです!

| 2021年 (R3) | 2022年 (R4) | 2023年 (R5) | 2024年 (R6) | |

|---|---|---|---|---|

| 全登山者数 | 78,548 | 160,100 | 221,322 | 204,316 |

| 54,392 (69%) | 94,000 (59%) | 137,236 (62%) | 114,857 (56%) |

| 11,409(※3) (15%) | 41,500 (26%) | 49,545 (22%) | 53,218 (26%) |

| 6,411 (8%) | 12,600 (※5) (8%) | 19,062 (9%) | 22,830 (11%) |

| 6,336(※4) (8%) | 12,000(※5) (7%) | 15,479 (7%) | 13,411 (7%) |

- ☆登山者数の下の(??%)表示は、ルート登山者数÷全登山者数

- ※2 新型コロナウイルスまん延防止のため富士山閉山

- ※3 2021/7/10~8/30 富士宮ルートでカウンター不具合で欠測

- ※4 2021/7/13,14,28~30,8/9,8/18,9/5,6 御殿場ルートでカウンター不具合で欠測

- ※5 2022 年は、カウンターの不具合により須走ルート(7 月10~14 日)、台風・強風に伴う機器撤去により御殿場ルート(8 月12~14 日、8 月18~19 日)の欠測期間が発生

- ※6 2024 年は、カウンター不具合により御殿場ルート(7/17、8/6~7、8/20~25、8/28、9/3~4)の欠測期間が発生

各年度、全登山者の約6~7割は吉田ルートを登っていることがわかります!

吉田ルートの特長

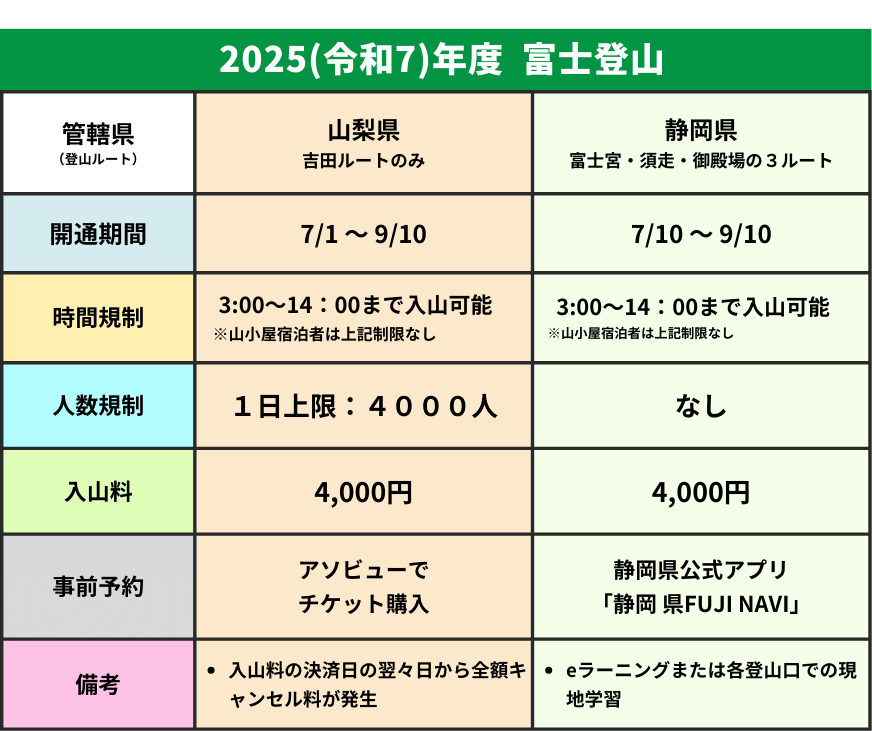

- 開通:2025/07/01(火)~ 09/10(水)

- 登山口(五合目)標高:2305m

- 歩行距離:15.1km (登り-7.5km,下り-7.6km)

- 所要時間(休憩含まず):約9時間20分 (登り-約6時間,下り-約3時間20分)

- 山小屋数:18

- 入山料:4,000円/人

不動の人気No.1ルート!山小屋も最も多く、初心者に優しい

2025年度の富士登山では、吉田ルートは登山規制&入山料があります。

<入山規制>

吉田ルート五合目の登山道入口にゲートを設け、山小屋の宿泊予約がある人等を除き、以下の通行規制を行います。

- 午後2時~翌日午前3時の時間帯に登下山道のゲートを閉鎖

※この時間帯は、山小屋宿泊者を除き、五合目から入山することはできません。 - 登山者が一日当たり4,000人を超える場合も登下山道を閉鎖。

<通行料・入山料>

- ゲート通過者から、入山料として1人・1回につき4,000円。

※2024年までの任意の富士山保全協力金(1千円)は廃止して通行料に一本化。

長所・短所

- 多数の登山者、観光客が訪れるため、富士スバルライン五合目の商業施設が非常に充実している。

- 他の登山ルートに比べて、圧倒的に山小屋が多く、休憩やトイレに困らない。(※吉田ルートの山小屋の密集度はおそらく日本一)

- 登山道と下山道が分かれているため、登山者と下山者の道の譲り合いによる渋滞は発生しにくい(ただし、高山病などで途中リタイヤし、登山道を下山してくる姿は見かけます)。

- 五合目、七合目、八合目に看護師・医師常駐の救護所あり、万が一のサポートが手厚い(開所期間・時間は異なります)(⇒「特記事項」に記載)

- 登山道(上り)は、砂礫道、溶岩の岩場など変化があり、楽しい。

- 吉田ルートは富士山の北東にあるため、天候が良ければルート上からでも開放感のあるご来光を眺めることができます(⇒「特記事項」に記載)

- 富士登山者の約60%が利用するルートのため、ハイシーズンとなる7~8月の週末やお盆時期は、混雑する。

- 本八合目で須走ルートと合流するため、さらに混雑しやすい。

- 特に、山頂ご来光の場合、日の出時間には山頂に着くように、各山小屋から登山者がどっと出てくるため、須走ルートと合流する本八合目以上はご来光渋滞が発生しやすく、コースタイムより大幅に時間がかかってしまう場合がある。

- 吉田ルートの山頂(久須志神社)から、最も標高の高い剣ヶ峰(標高3776m)までは、火口を挟んでほぼ反対側で、剣ヶ峰目的の場合は実質お鉢めぐり(約90分)をすることになり、それ相応の体力が求めらる。

- 登山者が多いため常に人に囲まれることが多く、マイペースで登りにくい。

- 下山ルートは単調な砂礫のジグザグ道がひたすら続き(約2時間程度)、単調で面白みに欠ける。

- 下山ルート八合目に吉田ルートと須走ルートの分岐あり、間違いが発生しやすい(要注意)。(⇒「特記事項」に記載)

詳細は下記ページに掲載してます。

富士宮ルートの特長

- 開通:2025/07/10(木)~ 09/10(水)

- 登山口(五合目)標高:2400m

- 歩行距離:10km (登り-5.0km,下り-5.0km)

- 所要時間(休憩含まず):約7時間40分 (登り-約5時間,下り-約2時間40分)

- 山小屋数:9

- 入山料:4,000円/人

不動の人気No.2!最も登山距離が短く、剣ヶ峰まで近い

長所・短所

- 富士山頂の剣ヶ峰(標高3776m)に最短距離で登れる

- 浅間大社奥宮(せんげんたいしゃおくみや)まで最短距離で登れる

- ルート山頂に富士山頂郵便局もある

- 登りも下りも一本道で道迷いしにくい

- 登山のスタート地点となる「富士宮口五合目」にある施設が仮設プレハブ(売店・休憩所・トイレ)で必要最低限となっている(「五合目レストハウス」が2021年の火災被害により解体→代替施設を建設予定)(⇒「特記事項」に記載)

- ハイシーズンの7~8月の週末とお盆は、ご来光の登山者で渋滞しやすい

- 登山道と下山道が同じなので、道の譲り合いによる渋滞が発生しやすい

- 登山道と下山道が共用のわりに道が狭く、一人しか通れない箇所(元祖七合目~八合目)もある(※ここは渋滞しやすい)

- 硬い地面が多く登山道の傾斜がきついため、下山時にひざへの負担大

- 富士宮ルートは富士山の南南東にあるため、富士宮ルート上からは、時期や場所によってはご来光の瞬間が山の斜面で隠れてしまったり、左側の地平線・雲海が山の斜面に隠れてしまいます。(⇒「特記事項」に記載)

詳細は下記ページに掲載してます。

須走ルートの特長

- 開通:2025/07/10(木)~ 09/10(水)

- 登山口(五合目)標高:2000m

- 歩行距離:14km (登り-7.8km,下り-6.2km)

- 所要時間(休憩含まず):約8時間10分 (登り-約5時間40分,下り-約2時間30分)

- 山小屋数:12

- 入山料:4,000円/人

緑に覆われ花々が咲いた道を登り、”砂走り”と呼ばれる深い砂利の下山道を下る、変化に富んだ面白いルート!

長所・短所

- 五合目~七合目間には高山植物が多数生息し、緑の樹林帯からの富士登山を堪能できる

- 時期によっては、高山植物の花々の多数観察することができる

- 六合目「長田山荘(別名しゃくなげ山荘)」付近の「コノスジ中途道」に白山石楠花(ハクサンシャクナゲ)が非常に多く群生しておりシーズンになると一気に開花し、まるで「シャクナゲ天国」のようになる。(⇒「特記事項」に記載)

- 富士登山者の10%前後の利用に留まるため、吉田ルートと合流する本八合目までは比較的空いている。

- 須走ルートは富士山の東にあるため、天候が良ければ、ルート上から開放感のあるご来光を眺めることができる。(⇒「特記事項」に記載)

- 一部区間(七合目~八合目は登り下り共有) 以外は、登山道と下山道が分かれているため、登山者と下山者の道の譲り合いによる渋滞は発生しにくい。

- 下山道の”砂走り”はヒザに優しく、早く快適に下山できる!(⇒「特記事項」に記載)

- 五合目~七合目の樹林帯には当然”虫”もいて、登山中に「アブ」に追っかけられる&(タイツの上からでも)噛まれることがある。そのため、長ズボンや虫除けスプレーを携行することを推奨します。(⇒「特記事項」に記載)

- 本八合目で、富士登山者の約60%が利用する吉田ルートと合流するため、本八合目~山頂まで非常に混雑しやすい。特に、山頂ご来光の場合、日の出時間には頂上に着くように、各山小屋から登山者がどっと出てくるため、吉田ルートと合流する本八合目以上はご来光渋滞が発生しやすく、コースタイムより大幅に時間がかかってしまう場合がある。

- 須走・吉田ルートの頂上(久須志神社)から、最も標高の高い剣ヶ峰(標高3776m)までは、火口を挟んでほぼ反対側で、剣ヶ峰目的の場合は実質お鉢めぐり(約90分)をすることになり、それ相応の体力が求めらる。

- 下山ルート八合目に吉田ルートと須走ルートの分岐あり、間違いが発生しやすい(要注意)。(⇒「特記事項」に記載)

詳細は下記ページに掲載してます。

御殿場ルートの特長

- 開通:2025/07/10(木)~ 09/10(水)

- 登山口(五合目)標高:1440m

- 歩行距離:19.5km (登り-11.0km,下り-8.5km)

- 所要時間(休憩含まず):約10時間40分 (登り-約7時間30分,下り-約3時間10分)

- 山小屋数:5

- 入山料:4,000円/人

最長ルートで最もキツイ!しかも単調で山小屋少なく、はっきり言って上級者向け!でも下山道の大砂走りは楽しい☆

長所・短所

- 上りルートが浅い砂利道で歩きやすい

- そもそも登山者が圧倒的に少なく、(他のルートと違って)登山道が渋滞することがほぼ無い(このルートの登山者は、富士登山者の約6%)

- 登山者が圧倒的に少ないので、他の登山者と仲良くなりやすい。

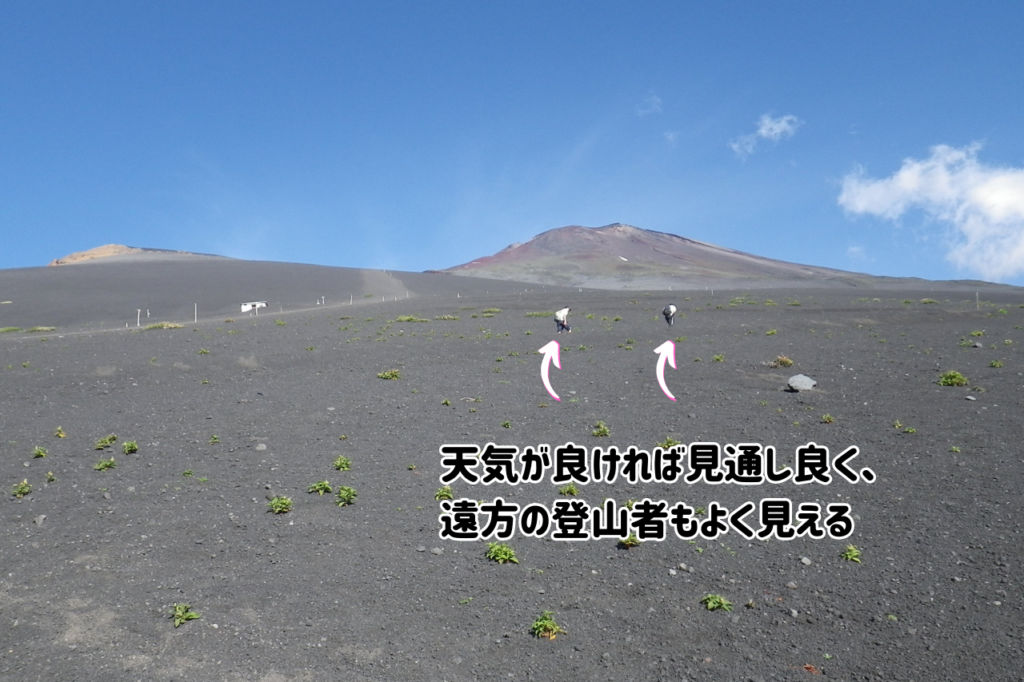

- 下山ルートの”大砂走り”はふっかふかの砂利で高速快適下山!富士山の雄大さも体感でき、天気が良ければ開放感もすごい!(⇒「特記事項」に記載)

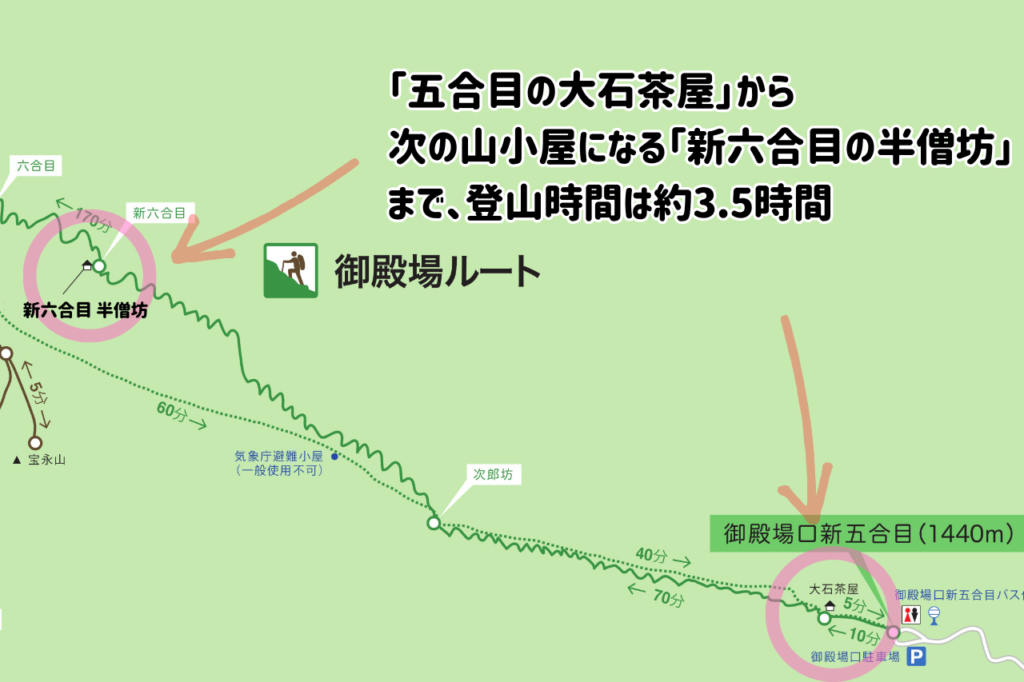

- 出発地点の標高が1440mと低く(富士宮口は2400mから)、登山時間も非常に長い。(⇒「特記事項」に記載)

- 登山開始から約3.5時間(御殿場口五合目の大石茶屋から新六合目半僧坊までの所要時間目安、ただしこれは健脚者休憩なしの時間、女性、年配者はこの1.5倍くらいかかる覚悟でいてください。)は山小屋なし!売店なし!トイレなし!休憩イスなし!(※ 女性、子供、年配者は要注意)(⇒「特記事項」に記載)

- 日帰り登山は難易度が高い。1泊2日以上を推奨。

- 御殿場ルートは富士山の南東にあります。ルート上からの眺めは、時期や場所によってはご来光の瞬間が山の斜面で隠れてしまったり、左側の地平線・雲海が山の斜面に隠れてしまうことも考えられます。(⇒「特記事項」に記載)

詳細は下記ページに掲載してます。

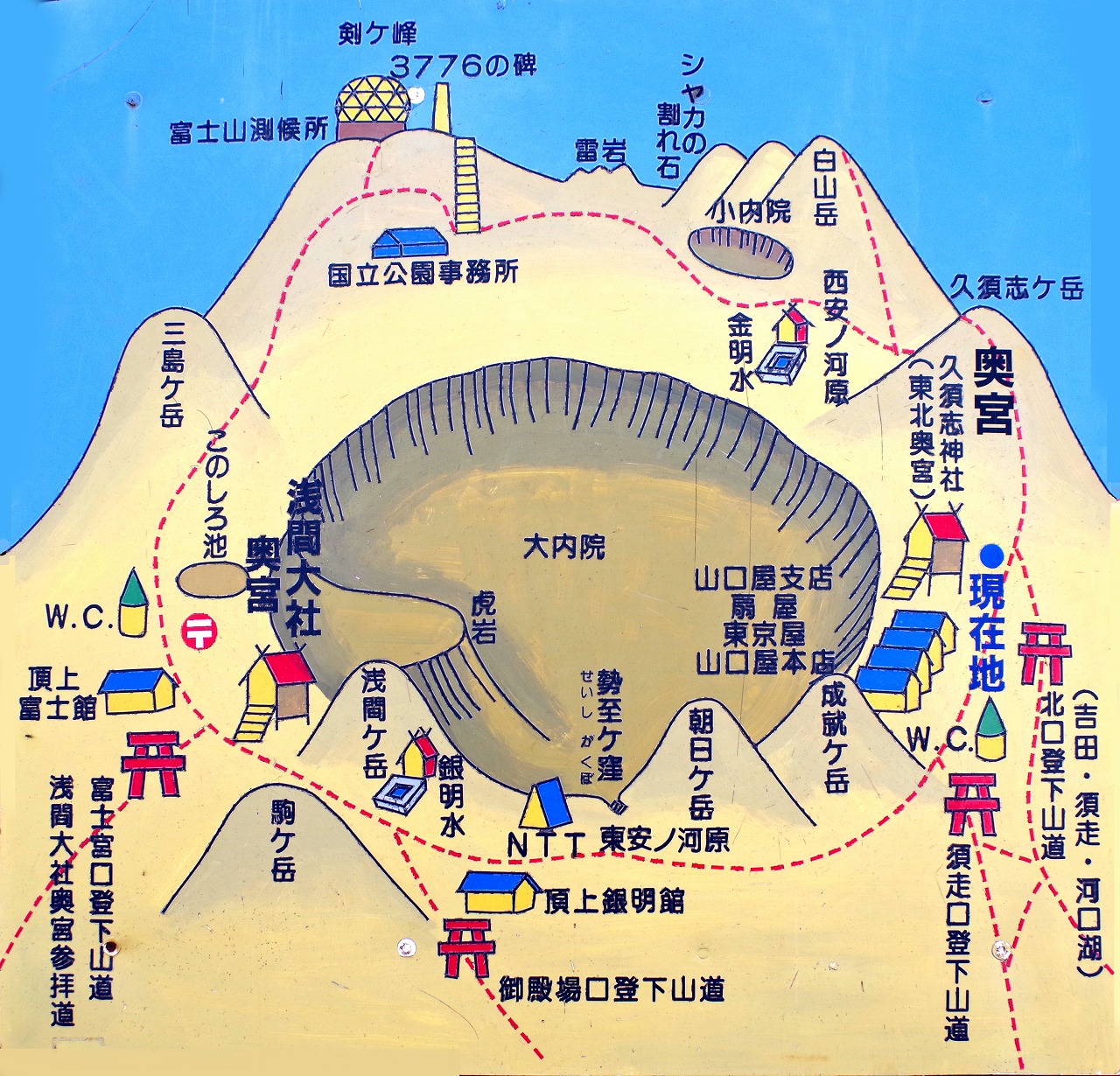

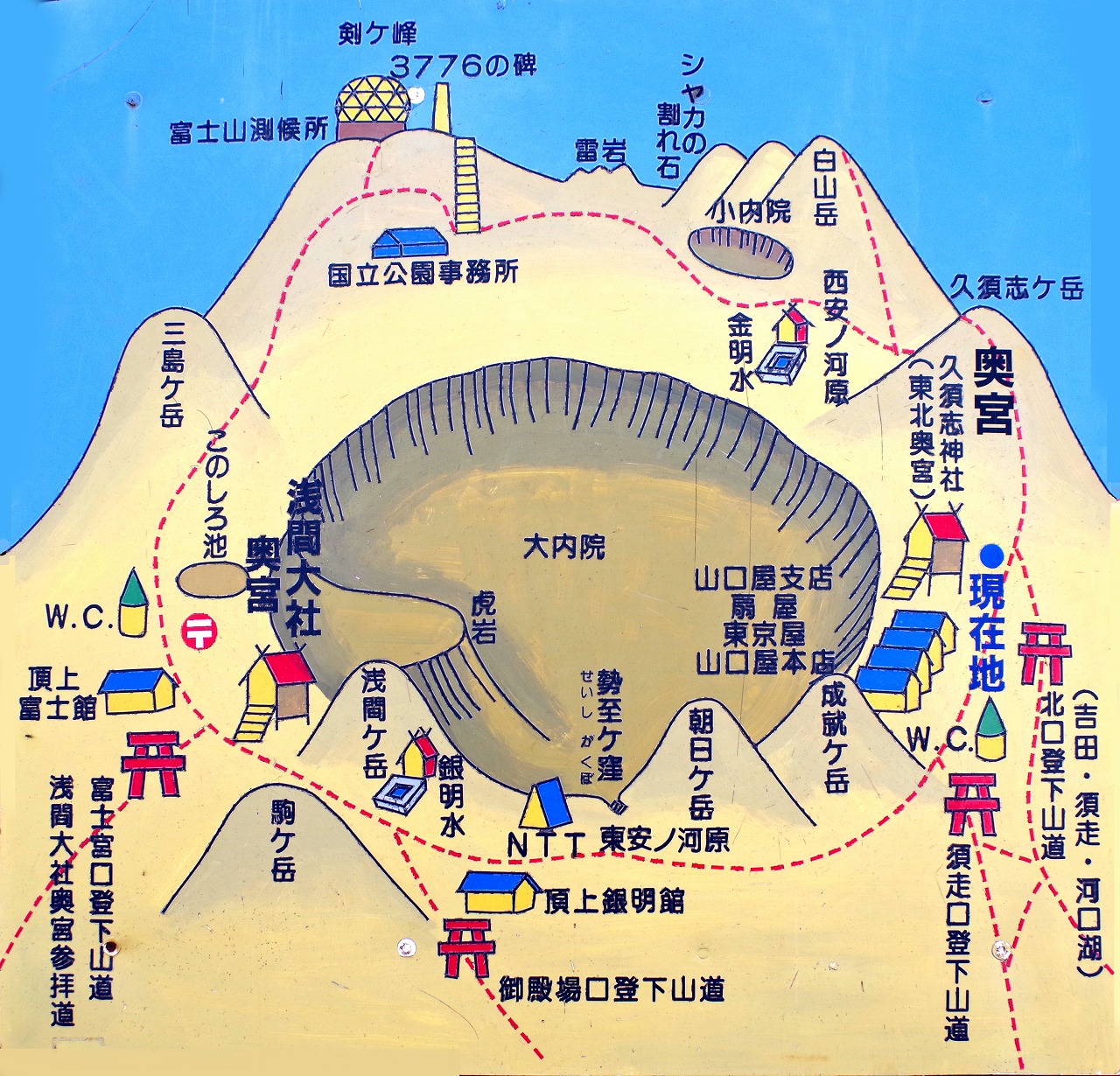

富士山頂”お鉢巡り”の特長

富士山 山頂の鳥瞰図(久須志神社前の標識より)

- 開通:2025/07/10(木)~ 09/10(水)

- 一周の距離(外周):2.4km

- 所要時間(休憩含まず):約1時間30分

- 山小屋数:5

- 神社数:2

各4ルートを登り切ると山頂に到着しますが、富士山の山頂はとても広く、山頂を一周のお鉢巡りルートは、距離が約2.4km、歩行時間は90分以上かかります。

長所・短所

- お鉢巡りには約90分~120分程度(休憩含まず)の時間がかかります

- 山頂の見どころは多数あり、ゆっくり見て回ると3時間ほどかかりました

- 日帰り登山で山頂お鉢巡りは、時間的・体力的にかなり厳しく、1泊登山者向けです

- 山頂だけに富士山で最も天候の影響が強くなるため、天候判断が非常に重要です

富士山頂も見どころ沢山!詳細は下記ページにすべて記載しています。

麓からのゼロ合目・古道ルート

五合目以上は、上記ルートになりますが、富士山をもっと麓から登るルートは複数あります。

より時間・体力が必要になるだけでなく、より緻密な登山計画が必要になり高難易度。ルートによっては遭難リスクがあり登山アプリとGPSの活用を強く推奨!

五合目から登るのでもけっこうな体力度なのに、より標高の低い麓から登るのはよりタフさが必要です。1~数泊の山行となり時間も費用もかかります。しかし、その昔は五合目までつながる道路が無く”富士山を登る”=”麓から登る”が当たり前の時代もありました。より富士山を堪能したい、チャレンジしたい方向けのルートになります。

注意点

※当サイトでは概要のみ掲載し詳細は各ルートに掲載されている外部サイトをご参照ください。

吉田口登山道

山梨県富士吉田市にある「北口本宮冨士浅間神社」や富士山駅近くの「金鳥居(かなどりい)」等を起点に山頂を目指す登山道です。(現在、車・バスで移動できる最も富士山頂上に近い登山開始地点は「馬返」)になります)

歴史

古来の富士山信仰の人々が登った”北口”と呼ばれる由緒ある登山道で、麓からの登山ルートとして有名です。

北口本宮冨士浅間神社は、山梨県富士吉田市にある神社で、富士山世界遺産構成資産のひとつです。1900年の歴史があり起源は西暦110年(景行天皇40年)、祭神は富士山の神である浅間大神(木花開耶比売命、瓊瓊杵尊、大山祇神)です。平安時代の頃に山岳信仰が普及し、富士登山を修行として行う修験者・富士講にとって、この北口本宮富士浅間神社は富士山の北側に位置する富士登山の起点となる神聖な神社であり、現在も山梨県の吉田口登山道のゼロ合目として人々に親しまれています。[出典:ダイヤモンド・オンライン]

登山ルート

吉田ルートの麓から登山道は、どの地点をスタートとするかで登山時間も変わってきます。北口本宮冨士浅間神社をスタート地点とすると富士山頂の久須志神社(標高3715m)まで、登りだけで約16.6km 登山時間 11時間30分(休憩含まず)あります。

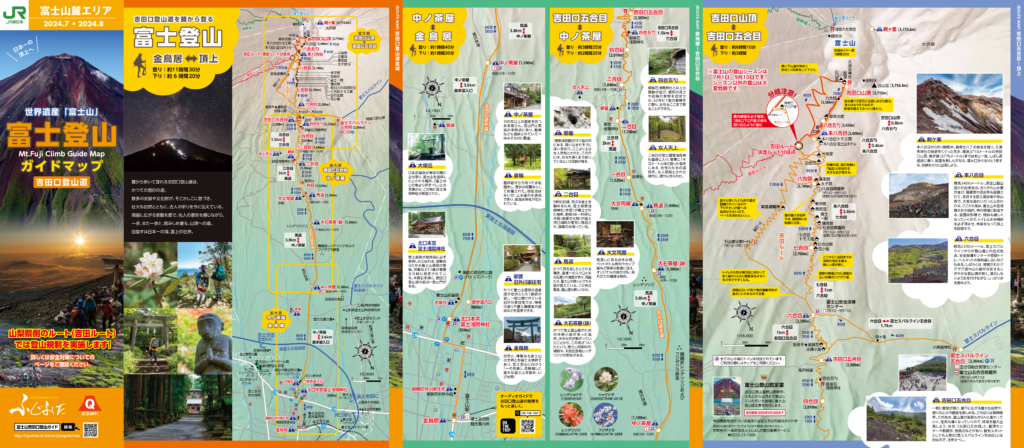

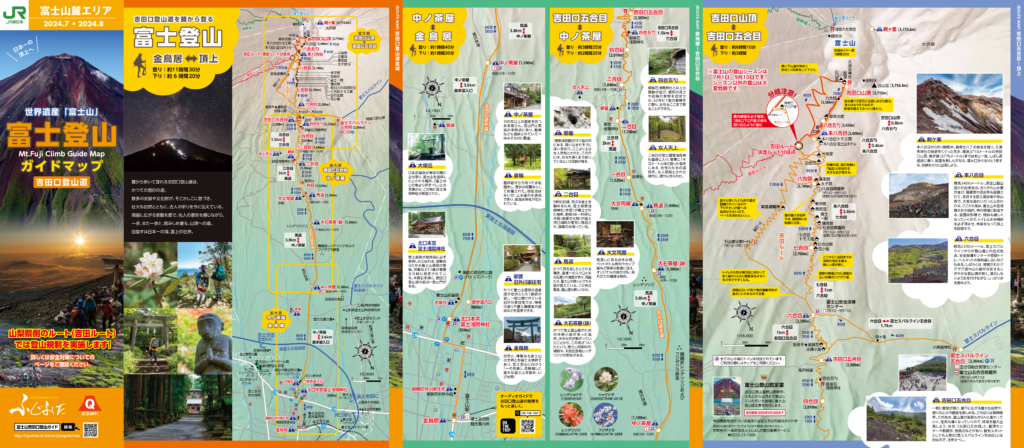

登山地図

吉田ルートの麓からの地図は”ふじよしだ観光振興サービス”のWebサイトに掲載されている「富士登山ガイドマップ」が非常にわかりやすいです。この地図は富士山駅前の”富士吉田市観光案内所”やルート上にある”中の茶屋”や”大文司屋”にも置いてあると思います。

富士登山ガイドマップ(2024年版)

上記は2024年版ですが、おそらく今後も毎年更新されると思います。最新版は下記リンクからダウンロードできます。

<紙地図>

大きな紙地図なので全体を把握しやすく、登山口までの移動含めた計画を立てやすいです。

追記(2024年)

今回の経験を踏まえて、Webサイトに情報をまとめてみました。

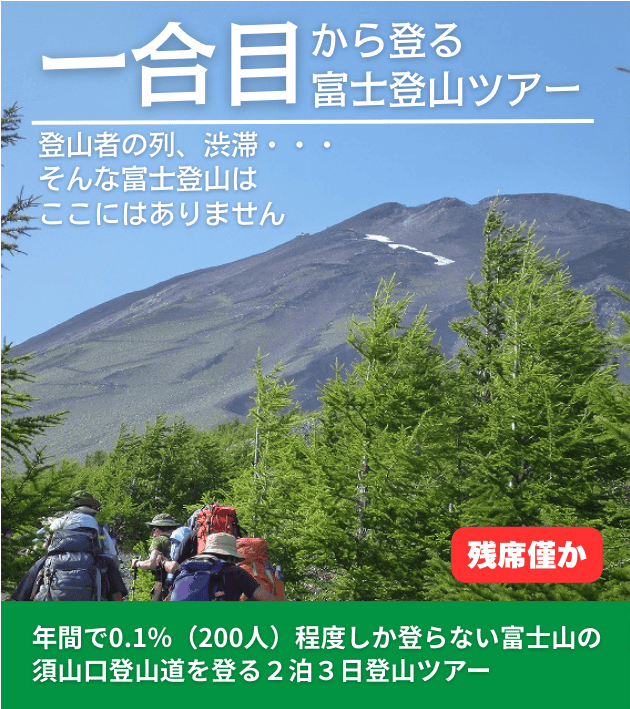

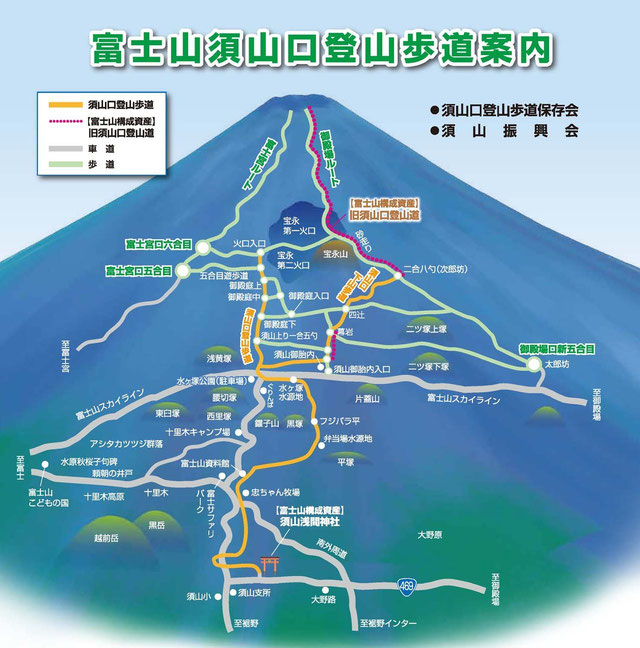

須山口登山道

[出典:裾野市観光協会]

静岡県裾野市にある須山浅間神社を起点とした登山ルートで”南口”とも呼ばれています。

登山ルート

水ヶ塚から登りと下りでルートが分かれています。ショートルートで登りたい方は、水ヶ塚を起点としても登ることも可能です。(水ヶ塚には巨大駐車場があり車のアクセスも便利)

須山口登山道は、水ヶ塚から2度登った経験あります☆

登りルートは、須山口登山歩道を登りきったら富士宮六合目へ向かって富士宮ルートを登り、富士山山頂から御殿場ルートを下って二合八勺(次郎坊)で須山口下山歩道へ分岐するのがおすすめです。

登山地図

<紙地図>

大きな紙地図なので全体を把握しやすく、登山口までの移動含めた計画を立てやすいです。

歴史

西暦700年代奈良、平安、鎌倉、江戸・・・と1707年(宝永4年)まで富士山の噴火が 休んでいる時、修験者に始まり修行や信仰の為登山者の多くが須山口登山道を利用した。

1707年(宝永4年)に須山口登山道が爆発、第一火口、第二火口、第三火口が出現、須山口登山道は廃道になる。

・・・(中略)・・・

1997年(平成9年)下草刈り、道標を整備して須山浅間神社から富士宮新六合目まで登山歩道が一本に繋がった。上り登山道の復活である。

1999年(平成11年)御殿場市、裾野市の行政の協力を得て御殿場口二合八勺より旧登山道を復元して下山歩道が完成する。

他の登山道とは目的や趣が異なる、現代に相応しい「須山口登山歩道」の復活が

実現したのである。 [出典:富士山須山口登山歩道HP]

富士山資料館が制作した動画を発見しました。

外部リンク

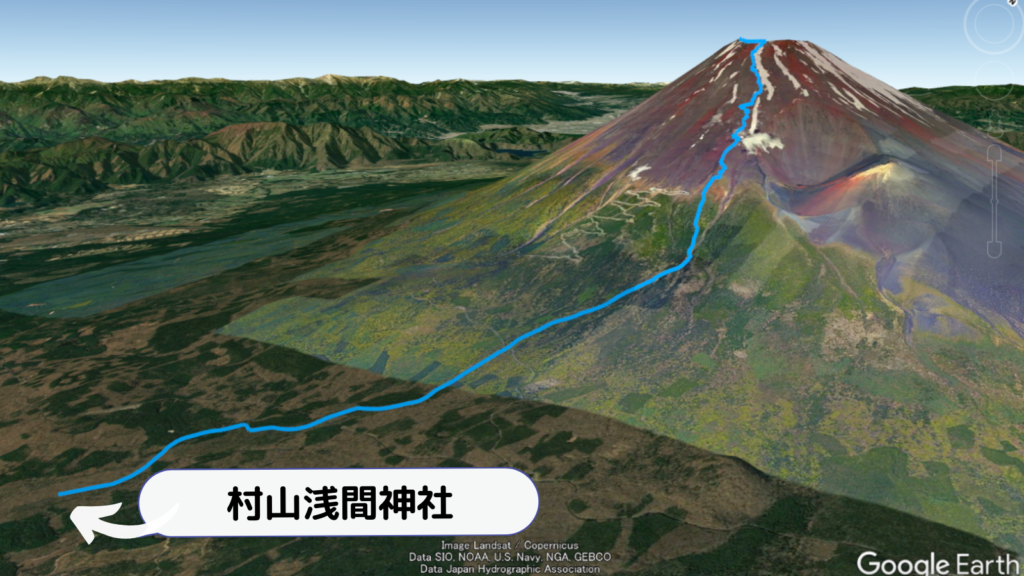

村山口登山道・村山古道

静岡県富士宮市にある村山浅間神社を起点とした”大宮口・表口・旧表口”とも呼ばれた登山ルートです。

富士山最古の登山道と言われ、”村山古道”とも呼ばれています。

登山ルート

100年ほど前に廃道になり、有志の方々のご尽力により2004年に復活された登山道です。

登山地図

<紙地図>

大きな紙地図なので全体を把握しやすく、登山口までの移動含めた計画を立てやすいです。

歴史

平安時代末期、修験者の登山道として開かれ、1000年以上にわたり隆盛を極めた村山古道。明治期の廃仏毀釈や新道付替えに伴い100年前には廃れてしまいました。その歴史ある古道を、富士山クラブの会員2人が2年間にわたって発掘・再開作業を行い、2004年に復活させました。[出典:富士山クラブ]

関連書籍

外部リンク

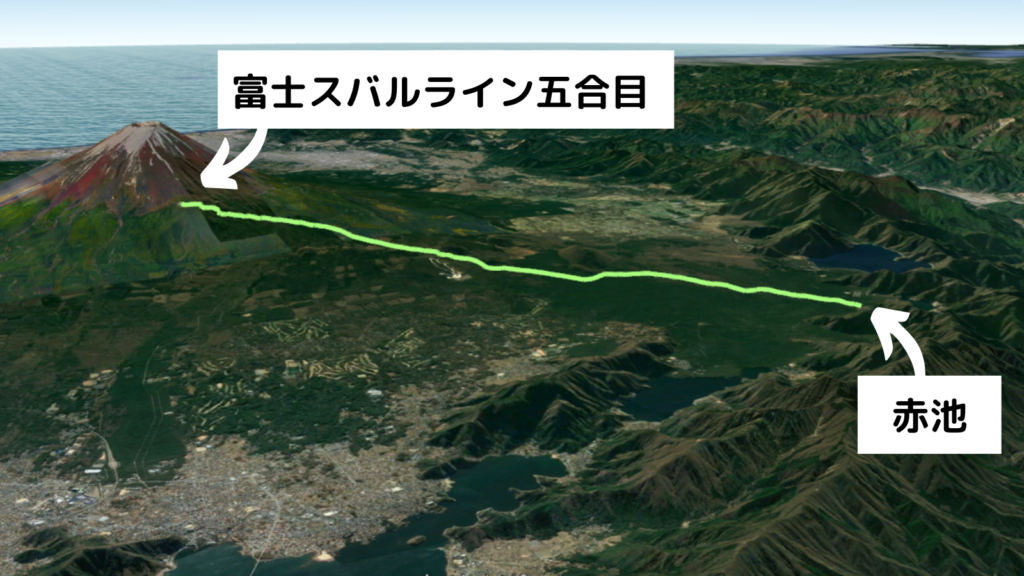

精進口登山道

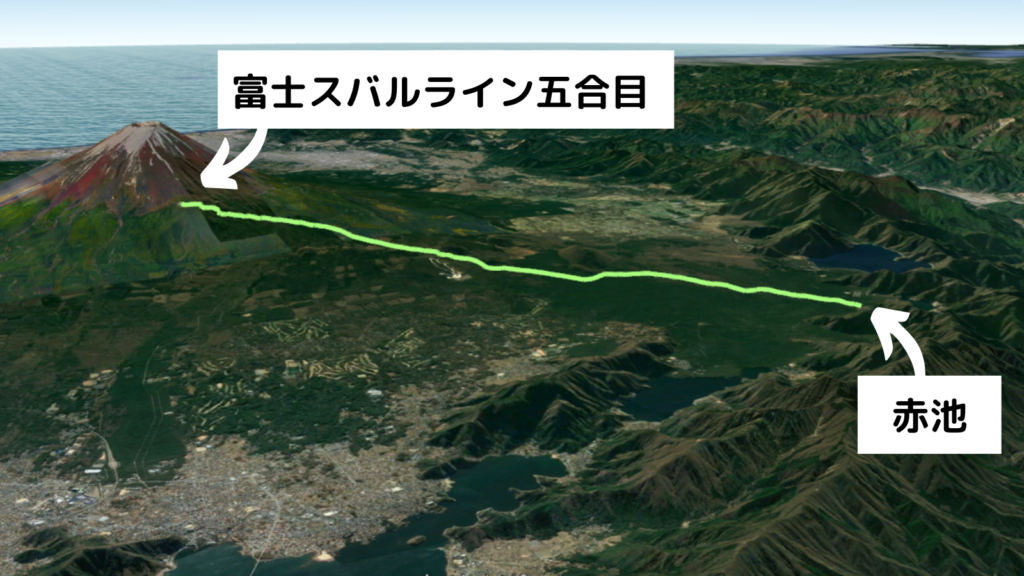

富士五湖の1つである精進湖近くの赤池を起点とした富士スバルライン五合目までの登山ルートで”鳴沢口”とも呼ばれていました。

登山ルート

赤池から青木ヶ原の樹海を登っていき富士スバルライン五合目まで続きますが、五合目から山頂まで吉田ルートがありますので、山頂を目指すことも可能です。

登山地図

<紙地図>

大きな紙地図なので全体を把握しやすく、登山口までの移動含めた計画を立てやすいです。

外部リンク

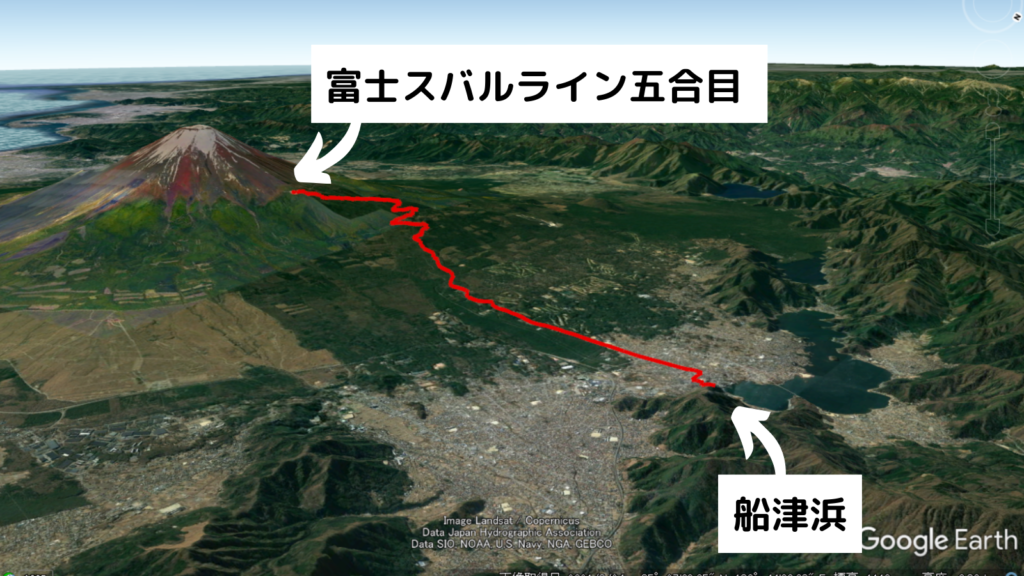

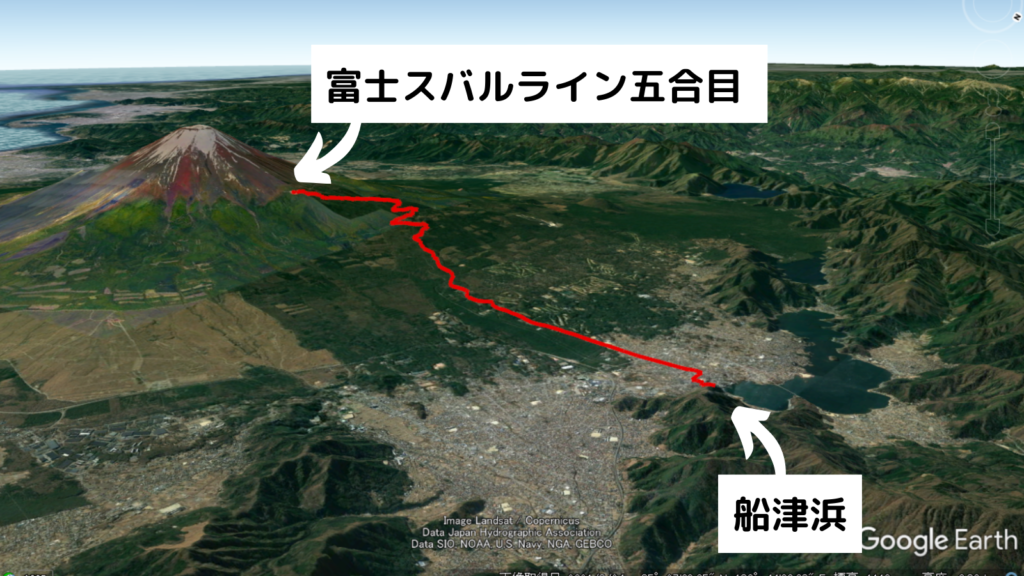

船津口登山道

富士五湖の一つである河口湖の船津浜付近を起点として富士スバルライン五合目までの登山ルートです。”河口口”と呼ばれていたようです。

登山ルート

その昔は河口浅間神社を起点としてたようです。

歴史

参考となる記事を引用します。

船津は、富士北麓、河口湖の南岸の地名。江戸時代後期に富士登山が大流行して、江戸からの参詣者が増えたため、大月→吉田のルートが主流になった。しかしそれ以前の富士北面の主要な登山ルートは甲府盆地から御坂峠を越えて川口湖畔に出て河口浅間神社を起点にお参りする船津ルートだったという。鎌倉往還道からすんなり乗る登山道。

船津道は室町時代までは富士北面のメイン道だったようだが、江戸時代後期に編纂された「甲斐国史」には、その存在も触れられないほど廃れた模様だ。

しかしほぼ船津道に沿って昭和初期、バス道が作られ、五合目の小御岳まで運行していた。これはスバルライン開通で昭和39年までに廃止になった。旧バス道は、おそらく直登していた古い船津道の1500mを超えるあたりから離れてジグザグを切って桟敷山南コル(1786m・精進口ルート三合目)でロータリー跡を経て、そのまま精進ルートとともに登り2060mで元の古い船津直登道と合流し、五合目の小御岳神社に至るというルート。[出典:ヤマレコ]

登山地図

<紙地図>

大きな紙地図なので全体を把握しやすく、登山口までの移動含めた計画を立てやすいです。

外部リンク

海抜ゼロからのルート

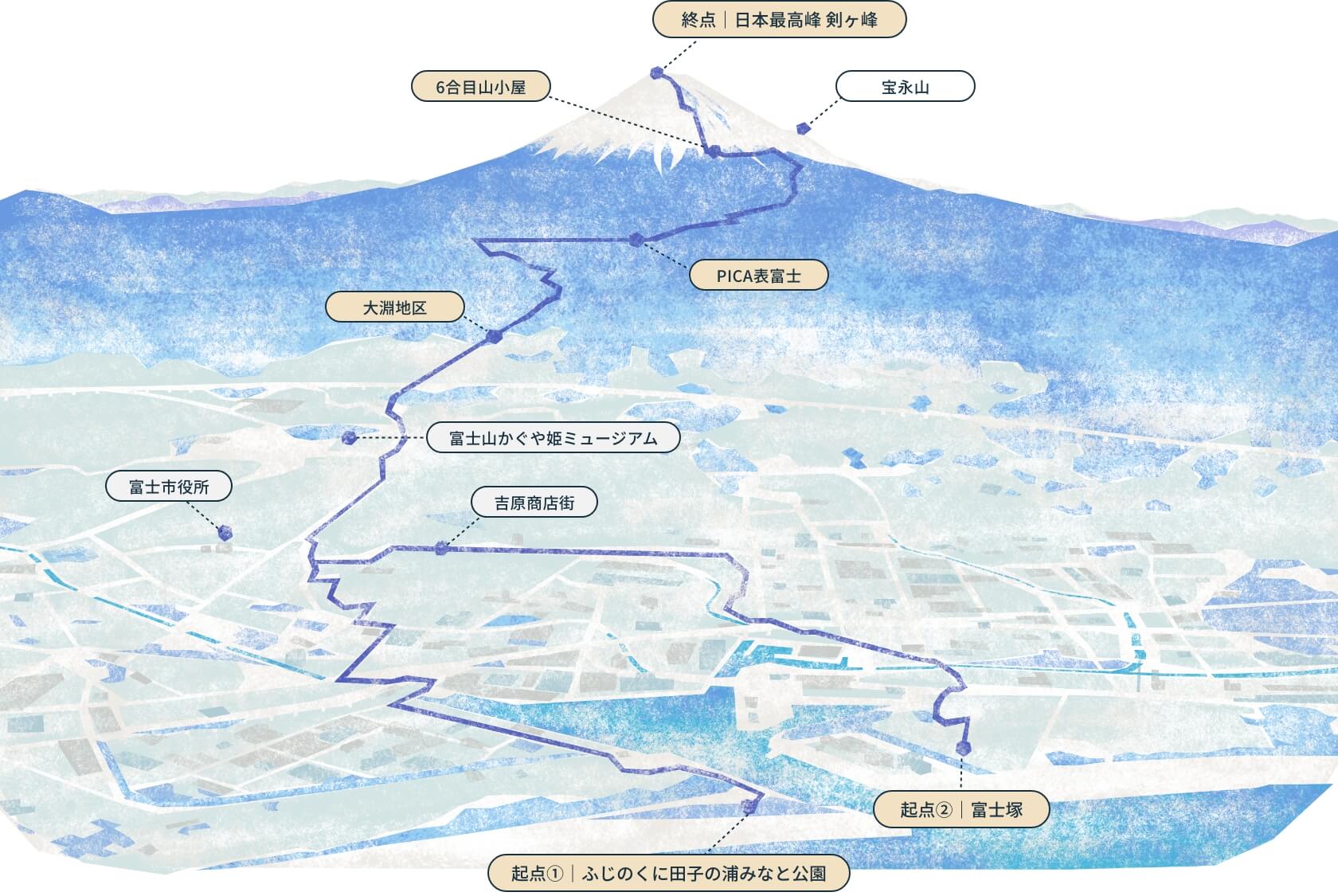

ルート3776

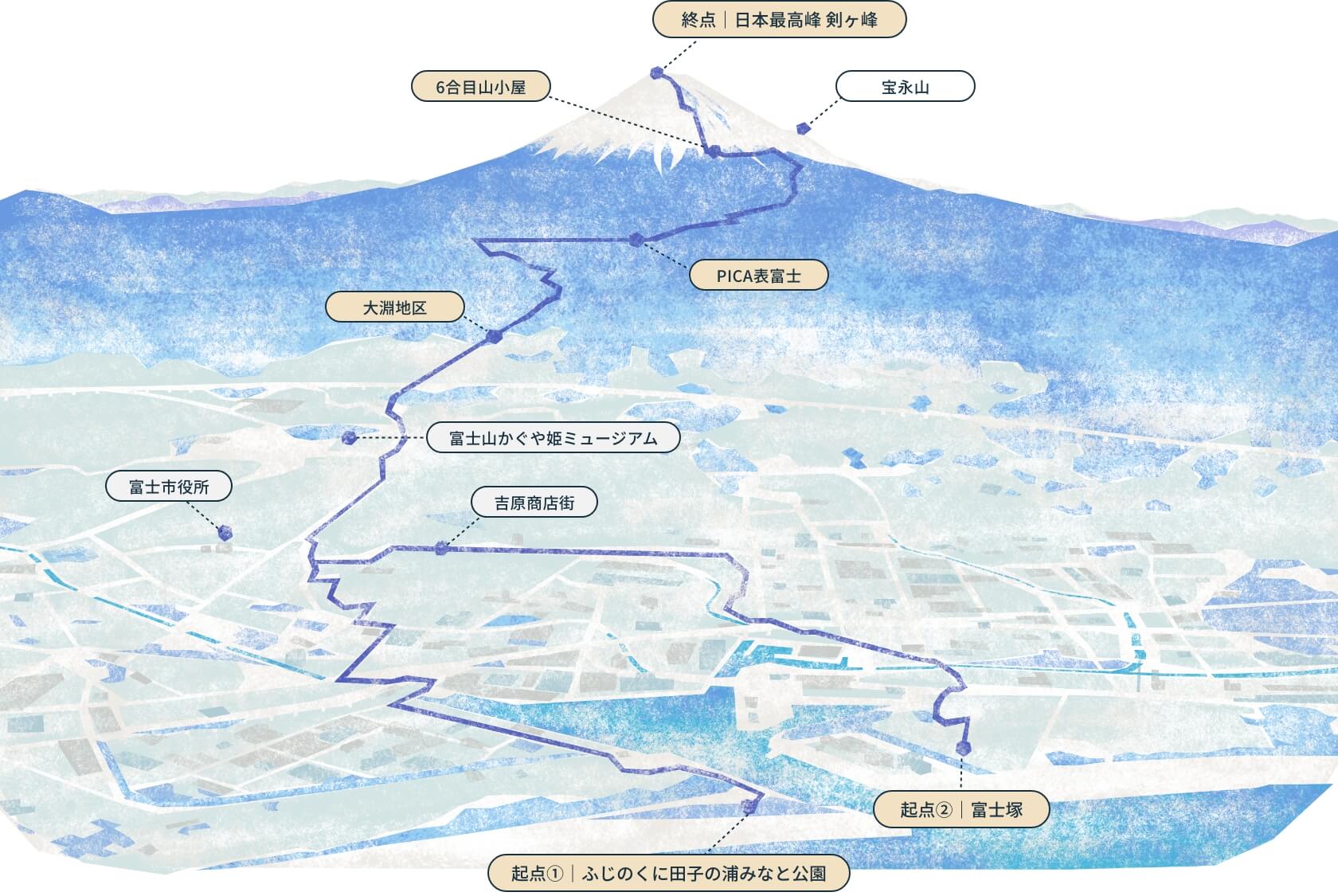

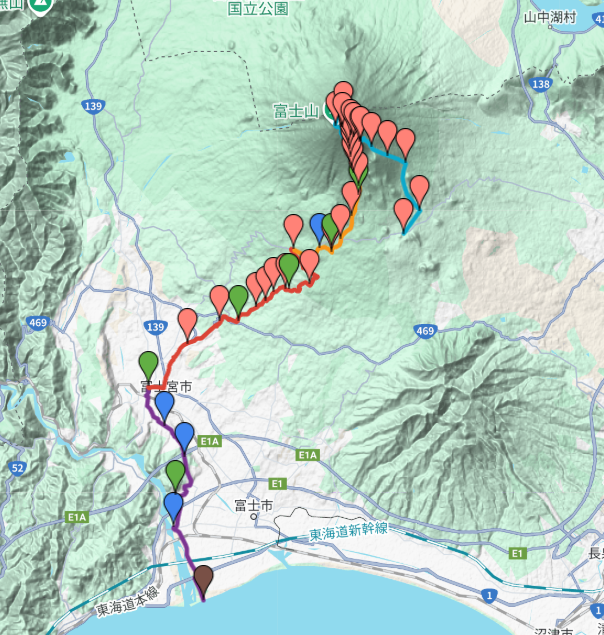

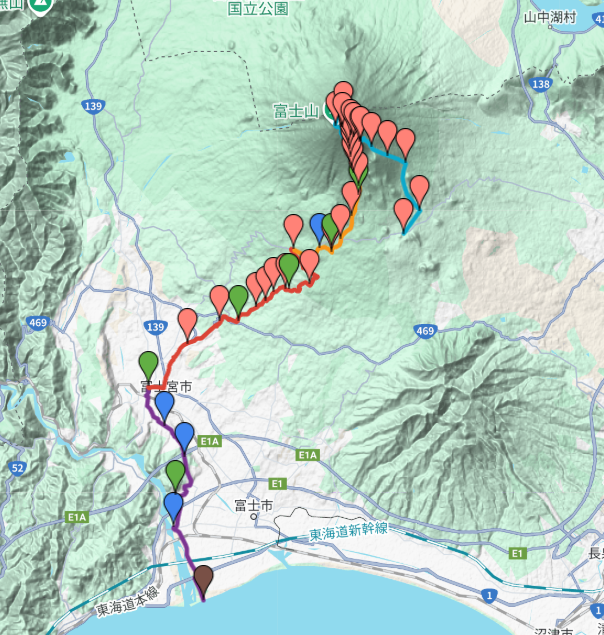

「富士山登山ルート3776」は、富士市が設定した海抜0メートルから富士山頂(標高3776メートル)を目指す全長約42キロメートルの登山ルートです。富士市が非常に力を入れているようで、ルート3776のWebサイト、地図・ガイドマップ、動画など関連情報が充実しています。また、ルート3776スタンプラリーや、『挑戦達成証』の発行など、楽しめるよう工夫されています。

登山ルート

[出典:富士市]

- 全長:約42キロメートル

- 起点:①ふじのくに田子の浦みなと公園

②富士塚 - 終点:富士山頂(標高3776メートル)

- 推奨日程:3泊4日

①ふじのくに田子の浦みなと公園、もしくは②富士塚のどちらかを起点として始まります。ザックリ調査したところ3日目の旧料金所ゲートまでは整備道(自動車道または歩道)を歩くようです。樹林帯を歩く古道にはトイレが無いため、トイレや宿泊施設があるルートを選定したと推測されます。

登山地図

市街地は多数の分岐がありGPSアプリ無しの歩行はかなり厳しい(迷う)と思われます。公式ページでも”オフラインGPS地図「YAMAP」をご利用ください”と記載ありますが、素直に従った方が良さそうです。試しにYAMAPアプリ内で「ルート3776」と検索すると、1日目から4日目までの4つの地図が表示され、ダウンロードできます。(ただし、無料会員のダウンロード数は2つまでなので、削除・追加がちょっと面倒)

<紙地図>

大きな紙地図なので全体を把握しやすく、登山口までの移動含めた計画を立てやすいです。

歴史

富士市が2015年に設定したようです。

起点調査しました!

2023年に起点となる「田子の浦みなと公園」と「鈴川の富士塚」に行って調査してきました。

外部リンク

詳細は公式ページでご確認ください。

古来からの巡礼路を再現したルート

先程紹介したルート3776は、よく見るとわかりますが、近年富士市が考案した海から富士山頂を目指すルートです。ネイチャーガイドLISの代表の野中ガイドが「平安時代から登られていたとされる最も歴史のある登山道(登拝路)」を調査しガイドツアーを開催しています。

以下、引用文です

<0mから3776mへ、最も長い距離を踏破して挑む、富士山完全登頂ツアー>

このツアーを始めたきっかけは、富士山最古の登山道「村山古道」を知ったことに始まります。江戸時代の「富士講」ブームの前から、富士山は修験者による信仰登山の対象でした。

村山古道は平安時代から登られていたとされる最も歴史のある登山道(登拝路)であり、このルート上には数々の史跡が残っています。しかし、5合目までの自動車道が開通して以降、この村山口を歩く人は激減しました

「古道」として再整備されましたが、富士山が世界文化遺産に登録された以降も歩く人は限られています

そんな富士山の信仰登山の歴史を体現したような村山古道を歩くのであれば、「海から歩く」というスタイルをLISは提案します千年前の修験者達は、馬も乗り物も使わずに、遠方から歩いて富士山を訪れました

西国から東海道を移動し、富士川を渡ってから富士山へと至る、古来からの巡礼路を資料を元にルートを再現しました

富士山本宮である浅間大社に参拝し、境内の湧玉池の湧き水で身を清め、富士山を目指します海から歩くと言うことは、富士山で最も標高差が大きいルートです。

5合目まで車で上がれば日帰り弾丸登山も出来てしまう時代に、あえて日数をかけ約50kmの道のりを自らの足でかせいで登りますぜひ、この壮大な山旅に、この夏チャレンジしませんか?

——

海抜0mからの富士登山では、近年、富士市が整備した、田子の浦海岸をスタートして富士山へ至る最短のルート3776が知られています。

しかし、このルートは富士山頂に最も近い海岸線を起点にしようと近年考えだされたルートのため、浅間大社を通りません。ウミフジが辿るルートは、旧来の信仰登山に関する文献や資料を確認し、富士宮の浅間大社を通るルートを独自に選定しました。

古くから多くの巡礼者が立ち寄ってきた実相寺、浅間大社、湧玉池(※)、中宮八幡堂跡を通ります。

ツアーの詳細は下記リンクからご確認ください。

その他

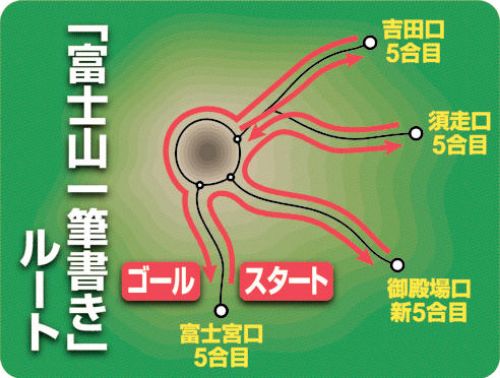

富士山 一筆書き

「富士山一筆書き」という登り方があるので、ご紹介しておきたいと思います。上図のように、富士宮口五合目を起点として、御殿場口新五合目⇒須走口五合目⇒吉田口五合目⇒富士宮五合目に戻る、一筆でなぞるように一度に巡ってしまうルートです。

体力的に過酷なルートのため、鍛え上がった登山家やトレイルランニングの選手が挑戦しているようです。トライアスロンやマラソンのように完走タイムを競い合う側面もあります。調査の結果、2013/08/26の近藤敬仁選手の記録が最速となっているようです。

トレイルランナー近藤敬仁(こんどう・よしひと)選手が8月26日富士山一筆書きの日本記録に挑戦し、11時間53分44秒で走破する驚異的な記録を打ち立てました。これまでの日本記録は23時間台で、大幅な記録更新となりました。[出典:財経新聞]

最後に

五合目からの主要4ルートと、それに繋がる麓からのルートも紹介してきました。このページを作成する中で、日本を代表する山である富士山は、登山という側面からみても広大で奥深さを感じました。

富士登山の装備・持ち物リスト「42項目」

- -遭難、怪我のリスクを防ぐ最重要装備

- ◎-登山の安全性・快適性が向上する装備

- ○-登山の安全性・快適性が多少向上する装備

- △-あれば便利な装備

- ザック(リュックサック・バックパック)

- ○ ザックカバー

- ◎ ヘッドライト・ヘッドランプ

- ◎ 予備電池

- 登山靴・トレッキングシューズ

- ◎ フットスパッツ

- △ 水筒

- △ 防水スタッフバック

- △ カメラ・デジカメ

- ◎ トレッキングポール

- ◎ サングラス

- ○ 腕時計

- ◎ 富士登山ルート地図・マップ

- ○ ビニール袋

- △ トイレットペーパー

- ◎ 洗面用具

- ◎ 携帯電話

- お金(100円玉など)

- ○ 耳栓or携帯ミュージックプレイヤー

- △ 使い捨てカイロ

- ○ メガネ、コンタクト

- ○ 酸素缶

- △ サバイバルシート

- △ 履き替える靴やサンダル

こちらの記事もよく読まれています

富士登山の全体像

装備・持ち物

登山装備レンタル

登山ルート

高山病

天気

アクセス

コメント